什麼是債券?理解債券價格與殖利率的基礎

在深入探討債券市場的運作機制之前,我們得先釐清一個基本問題:什麼是債券?簡單來說,債券就是一張「借錢的證明」。當政府、公營事業或企業需要籌措資金時,會向市場上的投資人借錢,並開立這張借據作為憑證。這筆借款有明確的條件:發行方承諾在未來定期支付利息,並於到期時返還本金。這種金融商品,就是我們所稱的債券。

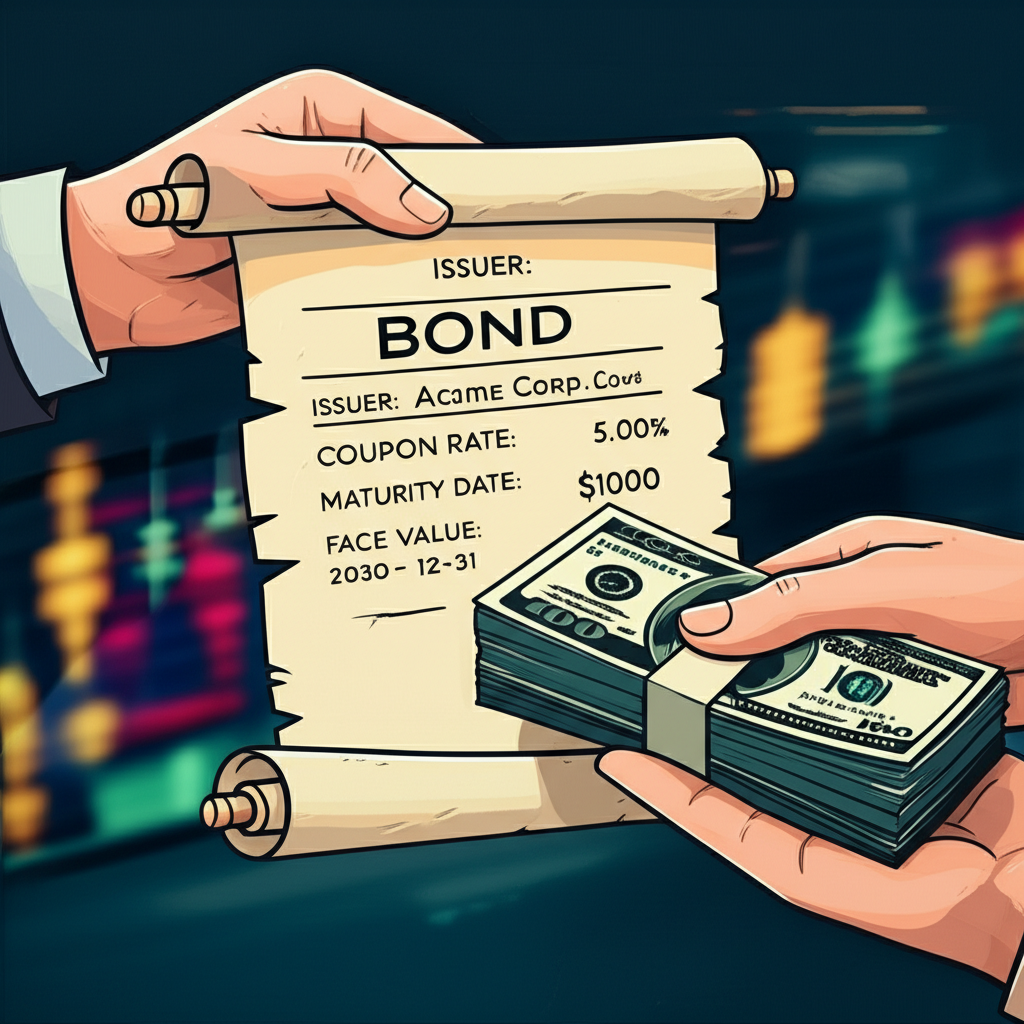

想像你把一筆錢借給朋友,對方寫下借條,寫明多久後還、每年給多少利息、總共借多少。債券正是這樣的機制,只是規模更大、制度更嚴謹。每張債券上都標註了幾個關鍵資訊:

- 發行者:借錢的是誰?可能是中華民國政府、台積電,或是某家建設公司。

- 票面利率:每年或每半年能領到多少利息。這筆金額在發行時就已固定,不會改變。

- 到期日:這筆錢何時會全數歸還?

- 面額:到期時拿回的本金數額,常見為100元或1000元。

然而,這張債券並非只能持有到到期。它可以在市場上自由買賣,而這個交易價格,就是「債券價格」。與面額不同,市場價格會隨著時間波動,受到利率環境、市場情緒、發行者信用狀況等多種因素影響。投資人實際買進或賣出的價格,就是這個浮動的市場價。

與此同時,「殖利率」代表的是投資人實際能賺到的報酬率。它不是固定的數字,而是根據當前市場價格重新計算的年化報酬。當你用低於面額的價格買進,未來收到的利息與本金相對更划算,殖利率就會高於票面利率;反之,若高價買進,殖利率就會被拉低。可以這麼理解:票面利率是「寫在紙上的利息承諾」,殖利率才是「你真正拿到的報酬」。掌握這兩者的區別,是進入債券世界的起點。

為何債券價格與殖利率總是「反向」變動?核心原理深度解析

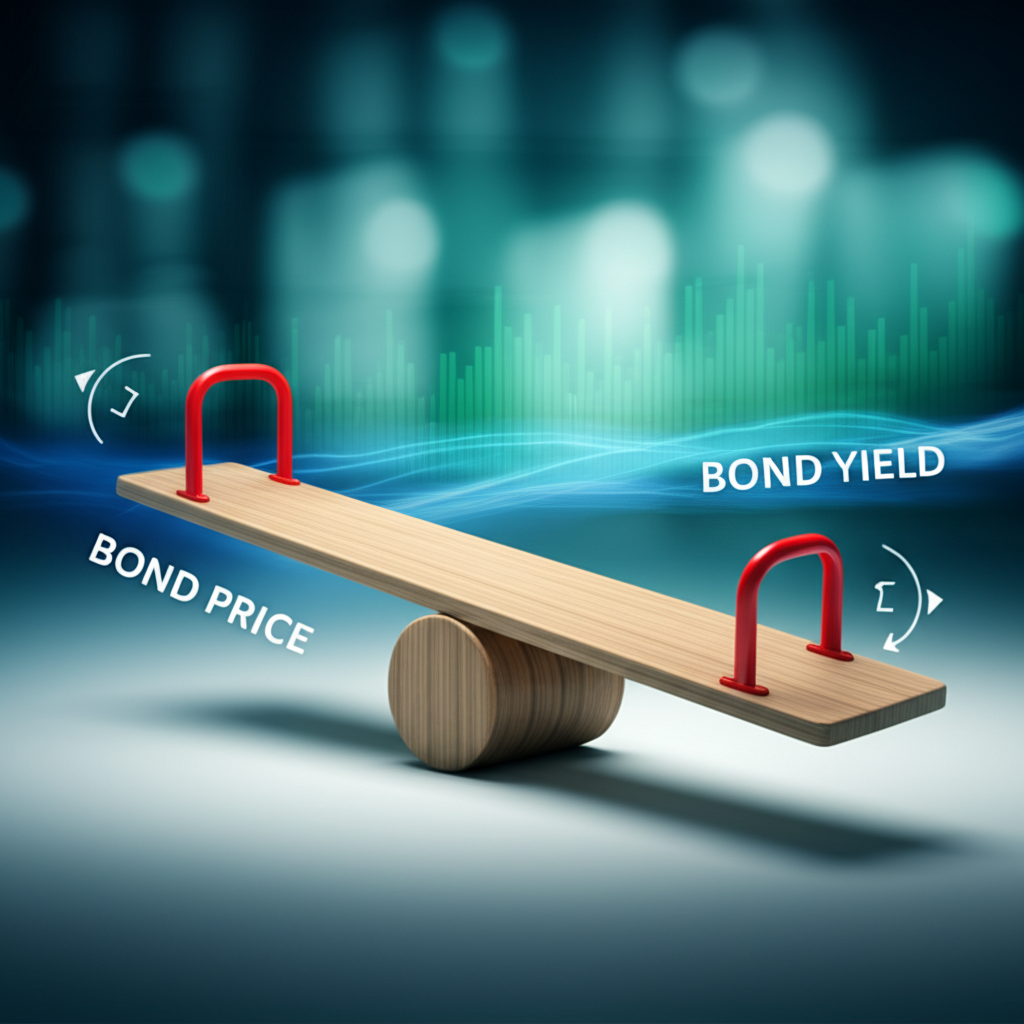

如果你曾關注債券市場,一定聽過這句話:「債券價格下跌,殖利率上升;價格上漲,殖利率下降。」這看似矛盾的現象,其實背後有清晰的經濟邏輯支撐。這種反向關係並非偶然,而是市場效率與資金機會成本的自然結果。

讓我們用一個具體情境來說明。假設你手上持有一張面額100元、票面利率5%、一年後到期的債券A。這表示一年後你會收到105元(5元利息+100元本金)。這時,中央銀行宣布升息,市場利率上升,新發行的債券B也提供同樣一年期,但票面利率提高到6%。投資人現在有兩個選擇:買舊債券A,一年後拿105元;或買新債券B,一年後拿106元。

在理性市場下,沒有人會願意用100元去買只給105元的債券,而不選能拿106元的。為了讓舊債券A仍有市場,它的交易價格必須調降,直到它的實際報酬(即殖利率)能與新債券B競爭。計算後會發現,當債券A的價格降到約99.06元時,其殖利率才會接近6%——(105-99.06)÷ 99.06 ≈ 6%。這個過程,就是價格因利率上升而下跌的實質意義。

反過來,如果市場降息,新發行的債券C利率降到4%,那麼你手上這張5%的舊債券突然變得稀有且受歡迎。投資人願意付出更高代價來取得它。當市場需求推升價格至約100.96元時,其殖利率才會被拉到與新債券相近的4%水準。這就是價格因利率下降而上漲的機制。

歸根究柢,債券的未來現金流是固定的——不論市場怎麼變,它每年付的利息和到期還的本金都不會動。但市場的「機會成本」會變。當新的投資標的提供更高報酬,舊債券就得降價來提升自身吸引力;反之,當新標的報酬降低,舊債券就能漲價,仍保有相對優勢。這就是「折價」與「溢價」背後的經濟邏輯,也是債券市場持續運作的底層規則。

影響債券殖利率的關鍵因素:掌握市場脈動

債券殖利率的起伏,從來不是單一力量在主導。它像是金融市場的晴雨表,反映著宏觀經濟的變化、政策方向與市場心理。想要在債市中掌握先機,就必須理解哪些因素在推動殖利率的變動。

首先是**中央銀行的貨幣政策**。央行透過調整基準利率,直接影響市場資金成本。當央行升息,銀行間拆款利率跟著上揚,新發行的債券也必須提供更高利率才能吸引買盤。這使得既有債券的相對吸引力下降,價格走低,殖利率被動上升。以美國聯準會為例,其在2022至2023年間為對抗高通膨而連續升息,直接導致美國公債殖利率飆升,進而牽動全球債市。投資人若想預判利率走勢,可密切關注 聯準會聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議紀錄與決議公告。

其次,**通膨預期**是另一個關鍵變數。債券的利息與本金是固定的,若未來物價持續上漲,這筆錢的購買力就會被侵蝕。因此,當投資人預期通膨將升溫,他們會要求更高的殖利率作為補償,否則不願投入資金。這就是為什麼通膨數據一公布,債市往往會立刻反應。相反地,若經濟面臨通縮壓力,資金反而會湧向債券避險,壓低殖利率。

**經濟景氣循環**也深深影響債券表現。當經濟蓬勃發展,企業投資意願強,資金需求大,加上通膨壓力浮現,市場普遍預期央行將升息,因此債券殖利率容易走高。但若景氣轉差,企業倒閉風險上升,投資人避險情緒升溫,資金便會流向公債等相對安全的資產,形成「資金避風港」效應,導致殖利率下滑。

此外,**市場供需與流動性**同樣不可忽視。當政府為彌補財政赤字而大舉發債,若市場吸收能力不足,就會出現供過於求的情況,壓低價格、推升殖利率。反之,若某檔債券流通量少,需求又強勁,價格就會被炒高,殖利率則被壓低。流動性差的債券,通常也需提供較高的殖利率來彌補買賣不易的風險。

最後是**信用風險**。不同發行者的還款能力不一。美國國債被視為幾乎無風險,因此殖利率較低;但某些財政困難的國家或財務結構不穩的企業,必須以更高的利率來吸引投資人承擔風險。國際信評機構如標準普爾、穆迪與惠譽的評等報告,正是衡量此風險的重要依據。評等下調可能引發拋售,導致價格下跌、殖利率飆升。

債券價格與殖利率變化對投資人的實質影響

理解理論的最終目的,在於應用。債券價格與殖利率的反向變動,會對不同類型的投資人產生截然不同的影響,這也決定了我們該如何調整策略。

對於**現有持有者**而言,市場殖利率上升是一把雙面刃。雖然你仍能按時收到利息並在到期時拿回本金,但若在到期前想出售,就會發現市場價格已經下跌,可能面臨資本損失。舉例來說,若你以100元買進一張票面利率3%的債券,當市場利率升至4%,這張債券的市場價可能只剩95元,帳面上立刻出現5%的虧損。即使不賣出,投資組合的淨值也會因此縮水。反過來說,若殖利率下降,你持有的債券價值上升,若選擇在此時出售,就能實現資本利得。

對**新進投資者**來說,情況恰恰相反。當殖利率上升,雖然舊債券持有者虧損,但新投資人卻能以更低的價格買進,或是直接購買新發行的高利率債券,鎖定更高的未來報酬。這就像是市場提供了一個更好的進場點。相反地,在低利率環境下,新投資人得付出更高成本,才能取得相對有限的收益。

這也帶出了債券投資的核心風險——**利率風險**。簡單說,就是市場利率變動導致債券價格波動的不確定性。而這個風險的大小,與債券的到期時間密切相關。一般而言,到期日越遠的債券,其現金流越集中在未來,受折現率(即市場利率)影響越大,價格波動也越劇烈。這就是為什麼長期債券的利率風險遠高於短期債券。

另一個值得關注的工具是**殖利率曲線**。這條曲線將不同到期日的債券殖利率連接起來,其形狀往往預示未來經濟走向。當曲線向上傾斜(短期利率低、長期利率高),通常代表市場看好經濟成長;若曲線倒掛(短期利率高於長期),則常被視為經濟衰退的前兆;而平坦的曲線可能暗示景氣轉折。投資人可藉此調整債券部位的到期結構,例如在預期降息時拉長持有期間,以捕捉未來的資本利得。

超越表面:債券「存續期間」與「凸性」的深度解讀

要精準掌握債券的風險特性,光看價格與殖利率的反向關係還不夠。我們需要更細緻的分析工具,來量化價格對利率變動的敏感程度。這時,「存續期間」與「凸性」就成為關鍵指標。

**存續期間**,並非單純指債券的到期時間,而是一個衡量「價格對利率變動反應程度」的綜合指標。它代表當市場利率變動1%時,債券價格預期會變動的百分比。舉例來說,若一支債券的存續期間為5年,當利率上升1%,其價格預計會下跌約5%;反之,利率下降1%,價格則上漲約5%。

存續期間的長短受多個因素影響:

- 到期期限:到期日越長,存續期間通常也越長。

- 票面利率:票面利率越低,表示更多收益來自最後的本金償還,現金流回報較慢,存續期間因此較長。

- 殖利率:當前殖利率越低,存續期間越長。

以下表格可幫助理解不同債券的波動差異:

| 債券類型 | 存續期間 (年) | 利率變動 +1% | 預期價格變動 |

|---|---|---|---|

| 短期債券 | 2 | +1% | -2% |

| 中期債券 | 5 | +1% | -5% |

| 長期債券 | 10 | +1% | -10% |

然而,存續期間的計算基於線性假設,僅在利率小幅變動時較為準確。當市場劇烈波動,實際價格變動往往與預測值出現偏差。這時就需要引入**凸性**的概念。

凸性衡量的是債券價格與利率之間關係的「彎曲程度」。具有正凸性的債券,表現出一種優勢:利率上升時,價格跌幅小於存續期間的預期;利率下降時,價格漲幅卻大於預期。換句話說,它提供了「下跌有撐、上漲加速」的特性。

這對投資人極具價值。在利率大幅波動的市場中,高凸性債券的表現通常優於低凸性債券。雖然一般投資人未必自行計算凸性,但理解其意義,有助於評估債券的風險報酬特性,特別是在進行積極管理或避險操作時,凸性是不可忽視的考量。

實戰應用:如何利用債券價格殖利率關係進行投資決策

理論的價值在於實踐。當前全球經濟處於轉折階段,通膨壓力仍未完全消退,主要央行的升息循環接近尾聲,市場開始預期未來可能降息。在這樣的環境下,如何運用債券知識制定策略,顯得格外重要。

在**升息末期或降息預期明確**的階段,投資人可考慮逐步增加長期債券的配置。原因在於,長期債券存續期間長,對利率變動更敏感。一旦降息成真,其價格上漲幅度將更為顯著,有機會帶來可觀的資本利得。相反地,若仍處於升息過程中,則宜縮短債券部位的存續期間,或提高短天期債券比重,以降低利率風險。

面對**高通膨環境**,固定收益的購買力可能被侵蝕。此時可考慮投資通膨連結債券(如美國TIPS),其本金與利息會隨消費者物價指數調整,提供實質保護。若無法參與此類商品,至少應確保所投資債券的殖利率高於通膨率,以維持正的實質報酬。此外,持有短天期債券也能在利率進一步上升時,快速將資金轉換至更高收益的標的。

若**經濟衰退風險升高**,市場避險需求上升,資金往往湧向公債,壓低殖利率。此時,高品質公債不僅能提供穩定收益,更能發揮避險功能,減緩整體投資組合的波動。這也是為何在股災期間,債券常扮演「壓艙石」的角色。

值得注意的是,**美國公債殖利率**的變動,對全球金融市場具有指標性影響。當美債殖利率上升,代表資金成本提高,企業融資更困難,股市吸引力相對下降,可能引發資金轉往債市。同時,高殖利率吸引國際資金流入美國,推動美元走強。此外,房貸利率常與長期公債殖利率連動,因此殖利率上升也會提高購屋負擔,對房市構成壓力。

在**資產配置**上,債券的角色應依個人需求調整。年輕、風險承受度高的投資人,可降低債券比重,追求資本成長;而接近退休或偏好穩定的投資人,則應提高債券比例,以保護本金並創造穩定現金流。關鍵在於動態調整:當預期利率上升,縮短存續期間;預期下降,則拉長部位。

對於一般投資人,雖不需精通複雜的到期殖利率(YTM)計算,但可善用「當期殖利率」作為初步評估工具:

當期殖利率 =(每年票面利息 ÷ 債券市場價格)× 100%

例如,一張面額1000元、票面利率5%的債券,每年付息50元。若市價為980元,當期殖利率即為(50 ÷ 980)× 100% ≈ 5.10%。此數值越高,代表當下收益吸引力越強。雖然不如YTM精確,但已足夠用於快速比較不同債券的當前報酬。

總結:債券價格殖利率關係的核心意義與投資展望

債券市場看似複雜,但其運作核心其實建立在簡單而堅實的經濟邏輯之上。價格與殖利率的反向變動,不僅是金融教科書上的理論,更是每日在市場中真實上演的供需調節機制。理解這層關係,等於掌握了債券投資的鑰匙。

我們從基本概念出發,探討了影響殖利率的五大因素:央行政策、通膨預期、經濟景氣、市場供需與信用風險。這些力量交織作用,共同決定債券的報酬水準。與此同時,透過存續期間與凸性等進階工具,投資人得以更精確地衡量利率風險,不再僅憑直覺判斷。

展望未來,全球經濟仍處於高度不確定的狀態。各國央行在抑制通膨與避免經濟硬著陸之間艱難平衡,其政策走向將持續主導債市方向。地緣政治風險、能源價格波動與勞動市場變化,也都可能成為影響市場情緒的變數。

在這樣的環境中,投資人更應培養獨立判斷的能力。與其追逐短期波動,不如回歸基本面,關注利率趨勢、通膨數據與政策動向。善用債券的穩定特性,適時調整部位,才能在風暴中穩住陣腳,逐步實現財務目標。

常見問題 (FAQ)

1. 債券的票面利率和殖利率有什麼本質上的不同?

票面利率 是債券發行時就已固定載明,每年或每半年支付給持有人的固定利息百分比,計算基礎是債券的面額。它代表發行者對借款的承諾利息。

而殖利率 則是投資人從債券實際獲得的年化報酬率,它會隨債券的市場價格變動而調整。如果債券以折價(低於面額)購買,殖利率會高於票面利率;如果以溢價(高於面額)購買,殖利率則會低於票面利率。殖利率反映的是市場對該債券的真實報酬預期。

2. 為什麼市場利率上升會導致現有債券的價格下跌?這背後的經濟邏輯是什麼?

當市場利率上升時,新發行的債券會提供更高的票面利率,對投資人更有吸引力。為了讓市場上已流通的舊債券仍能與這些新債券競爭,其價格必須下跌,這樣投資人購買舊債券的實際報酬率(即殖利率)才會上升,與新債券的報酬率保持一致或具備競爭力。這是一種市場供需與機會成本的調整機制。

3. 殖利率上升對於已經持有債券的投資人來說,是好事還是壞事?如何評估其影響?

對於已經持有債券的投資人來說,殖利率上升通常是壞事。因為這意味著你所持有的債券市場價格會下跌,如果你在到期前出售,將會蒙受資本損失。即使不賣出,你的投資組合淨值也會因帳面損失而減少。

評估影響時,需考量:

- 持有期間:若打算持有至到期,理論上可拿回本金並收取固定利息,價格波動影響較小。

- 債券類型:長期債券對利率變動更敏感,價格下跌幅度更大。

- 是否需變現:若需在殖利率高漲時變現,則損失會被實現。

4. 在投資債券時,短期債券與長期債券對利率變動的敏感度有何差異?

長期債券對利率變動的敏感度遠高於短期債券。這是因為長期債券的未來現金流(利息和本金)分佈在更遠的未來,當折現率(即市場利率)發生變化時,這些遙遠現金流的現值變化會更劇烈。因此,在利率上升環境下,長期債券價格下跌幅度會更大;在利率下降環境下,其價格上漲幅度也更可觀。

5. 除了央行利率政策,還有哪些宏觀經濟因素會對債券殖利率產生顯著影響?

除了央行利率政策,影響債券殖利率的宏觀經濟因素還包括:

- 通膨預期:通膨預期上升會推高殖利率,因投資人要求更高的補償來維持購買力。

- 經濟成長前景:經濟強勁通常伴隨通膨和升息預期,推升殖利率;經濟衰退則可能推低殖利率。

- 政府財政狀況/債務水平:政府發行大量債務可能增加市場供給,推高殖利率。

- 市場避險情緒:經濟或政治不確定性增加時,資金流向安全資產(如公債),推低其殖利率。

6. 如何利用簡單的公式或概念,估算債券價格與殖利率之間的變動關係?

最簡單的估算方式是透過「當期殖利率」:

當期殖利率 = (每年票面利息 / 債券市場價格) × 100%

這個公式直觀地顯示,在票面利息固定的情況下,市場價格越高,當期殖利率越低;市場價格越低,當期殖利率越高。若需更精確地估算利率變動對價格的影響,則需要使用「存續期間」的概念:

債券價格變動百分比 ≈ – 存續期間 × 利率變動百分比

例如,若債券存續期間為 5 年,市場利率上升 1% (0.01),則價格約下跌 5%。

7. 美債殖利率的變動,為何會對全球股市、匯市乃至於其他資產市場產生連動影響?

美國公債是全球最重要、流動性最好的安全資產之一,其殖利率被視為全球「無風險利率」的基準。因此,美債殖利率的變動會產生廣泛的傳導效應:

- 股市:美債殖利率上升,會提高企業借貸成本,並降低股市相對於債市的吸引力,可能導致資金從股市流出。

- 匯市:美債殖利率上升,會增加持有美元資產的吸引力,可能導致美元走強。

- 新興市場:美債殖利率上升,可能引發資金從風險較高的新興市場回流美國,對新興市場的股市和匯市造成壓力。

8. 債券的「存續期間 (Duration)」是什麼?它與債券價格對利率的敏感度有何關係?

「存續期間 (Duration)」是衡量債券價格對市場利率變動敏感度的指標。它代表當市場利率每變動 1% 時,債券價格預期會變動的百分比。存續期間越長,債券價格對利率變動的敏感度越高,其價格波動幅度也就越大。例如,一支存續期間為 7 年的債券,其價格波動幅度預計會比一支存續期間為 3 年的債券更大。

9. 在一個通膨預期較高的環境下,投資債券應該如何考量殖利率的變化?

在通膨預期較高的環境下,投資債券需格外謹慎。此時,投資人會要求更高的殖利率來彌補通膨對購買力的侵蝕,因此殖利率可能被推高。這會導致既有債券價格下跌。

投資策略上可以考慮:

- 縮短債券存續期間:降低利率風險,等待更高殖利率的再投資機會。

- 投資通膨連結債券 (TIPS):這類債券的本金和利息會隨通膨指數調整,提供對抗通膨的保護。

- 尋找實質殖利率為正的債券:確保扣除通膨後的實際報酬仍為正值。

有關通膨數據的歷史趨勢,可參考 世界銀行 (World Bank) 的消費者物價指數 (CPI) 數據。

10. 投資者應該如何根據對債券價格與殖利率關係的理解,來制定其資產配置策略?

理解債券價格與殖利率關係是制定資產配置策略的重要基礎:

- 判斷利率趨勢:若預期利率將上升,可降低債券配置比重,或選擇短天期債券,減少利率風險;若預期利率將下降,可增加債券配置,特別是長天期債券,以捕捉資本利得。

- 風險分散:債券與股票通常呈現負相關或低相關性,可作為分散股票風險的工具。在市場震盪時,高品質債券能提供穩定性。

- 收益穩定性:對於需要穩定現金流的投資人,債券可提供固定的利息收入。

- 結合自身風險承受度:年輕投資人或高風險承受者可配置較少債券,追求成長;保守型或退休投資人應配置較多債券以保護本金和穩定收益。

專業機構如 BlackRock (貝萊德) 也經常提供債券投資策略和市場展望,可作為參考。