什麼是消費者物價指數 (CPI)?基本概念與定義

在日常生活中,你是否曾感覺同樣的預算能買的東西越來越少?菜價悄悄變貴、外食費用年年調漲、房租似乎永遠在往上爬——這些感受背後,其實有一個關鍵經濟指標正在默默運作,那就是「消費者物價指數」(CPI)。它不僅是經濟學者口中的術語,更是直接影響每個人荷包深淺的重要數據。

消費者物價指數,顧名思義,是用來衡量一般家庭在一段時間內,購買固定一籃子商品與服務的平均價格變動情形。這組「商品與服務」並非隨意挑選,而是根據多數家庭的實際消費模式精心設計,目的在於真實反映民眾的日常生活成本。當CPI上升,代表物價普遍上漲,相同金額能換取的商品與服務減少,也就是俗稱的「錢變薄了」;反之,若CPI下降,則表示購買力增強,同樣的錢能買更多東西。

這個指標的歷史可追溯至二十世紀初,當時各國政府為了掌握戰爭或經濟危機對民生的衝擊,開始系統性地追蹤物價波動。隨著統計方法不斷精進,CPI逐漸成為全球各國衡量通膨的核心工具。無論是政府制定政策、央行調整利率,還是企業規劃調薪與定價,CPI都是不可或缺的參考依據。對一般民眾而言,理解CPI的意義,等於掌握了一把解讀經濟變動的鑰匙,有助於在物價波動中做出更穩健的理財判斷。

CPI 如何計算?構成項目與公式解析

要真正理解CPI,就必須深入其背後的計算邏輯。簡單來說,CPI是透過持續追蹤一組代表性商品與服務的價格變動,再依其在家庭支出中的比重加權平均而成。這組「一籃子」商品並非一成不變,而是定期根據國民消費調查結果進行調整,以確保它能真實反映當代的消費型態。

以台灣為例,主計總處會依據全國家庭收支調查,將消費支出分為七大類,並賦予相應權重。這些類別包括:

– **食物類**:涵蓋主食、肉品、蔬果、水產與外食費用,是多數家庭支出的重點項目。

– **居住類**:包含房租、水電瓦斯、住宅修繕等,近年因能源價格波動,對整體指數影響日增。

– **衣著類**:包括服飾、鞋帽與乾洗服務,此類別價格相對穩定,但受季節與流行影響。

– **交通與通訊**:汽油、大眾運輸、車貸與通話費皆屬此類,油價變動常是短期波動的主因。

– **醫療保健**:醫藥支出與看診費用,隨著人口老化,此項目重要性持續上升。

– **教育與娛樂**:學費、書籍、旅遊與休閒活動,對有子女的家庭尤為關鍵。

– **雜項支出**:個人護理、理容、金融服務等,雖佔比不高,但反映生活品質的細節。

CPI的計算公式可簡化為:

**當期CPI = (當期一籃子商品總價 ÷ 基期一籃子商品總價)× 100**

其中,「基期」是作為比較基準的時間點,通常設定為100。例如,若今年CPI為106,表示與基期相比,物價整體上漲了6%。這個數字背後,是統計單位在全國各地數萬個零售點與服務場所,定期蒐集數十萬筆價格資料,再經由複雜的加權與平準化處理後得出的結果,確保其代表性與準確性。

CPI 公式與常見迷思

儘管CPI是反映通膨的權威指標,但民眾常有誤解。最常見的迷思是:「CPI上漲5%,就代表我所有開銷都漲了5%」。事實並非如此。CPI是一個「加權平均」值,某些項目可能漲幅遠高於平均,有些則可能下降。例如,若蔬菜價格因天災飆漲30%,但家電因技術進步降價10%,在加權後可能只反映為整體上漲4%。

此外,每個人的消費結構不同,對通膨的感受也會有差異。一位經常外食的上班族,可能對餐飲價格特別敏感;而退休族則更關注醫療與電費的變動。因此,即使CPI數字相同,不同族群的實際壓力可能截然不同。CPI所呈現的,是「典型家庭」的平均狀況,而非每個個體的精確寫照。

核心 CPI 是什麼?為何比總體 CPI 更受關注?

在觀察通膨時,除了總體CPI,另一個備受重視的指標是「核心CPI」。兩者最大的差異在於,核心CPI**剔除了價格波動較大的食品與能源項目**。這並非忽略民生需求,而是為了更清晰地看見通膨的長期趨勢。

食品與能源價格容易受到短期因素干擾,例如颱風導致蔬果短缺、國際地緣衝突引發油價飆升。這些因素造成的價格波動往往是暫時性的,若納入總體CPI,可能導致數據出現劇烈震盪,掩蓋了真正的通膨動能。核心CPI則像是一副濾鏡,去除雜訊後,讓政策制定者能更準確判斷通膨是否已根深蒂固。

因此,當中央銀行評估是否需要調整利率時,往往會更重視核心CPI的走勢。例如,若總體CPI因油價上漲而短期衝高,但核心CPI仍穩定在2%左右,央行可能選擇按兵不動;反之,若核心CPI持續攀升,即使總體數字平穩,也可能觸發升息動作。這種區分,正是為了避免因短期波動而做出過度反應,影響經濟穩定。

CPI 對經濟與金融市場的深遠影響

CPI的變動,就像經濟體的脈搏,牽動著政策、市場與個人財務的每一環節。

首先,它是衡量通膨的最主要指標。當CPI連續數月超出央行設定的目標區間(如2%),便釋出通膨升溫的警訊。長期高通膨會侵蝕消費信心、增加企業成本,甚至導致「螺旋式通膨」——薪資與物價相互推升,形成惡性循環。

其次,CPI直接影響**利率政策**。以美國聯準會為例,其決策會議高度關注CPI數據。若通膨壓力持續,央行通常會透過升息來抑制過熱的經濟活動,提高借錢成本,進而降低消費與投資需求。台灣央行雖因外貿導向特性,政策調整較為謹慎,但仍會根據CPI走勢評估是否調整重貼現率。利率變動不僅影響房貸、企業貸款,也牽動整體資金流向。

對個人而言,CPI與**薪資與購買力**密切相關。若名目薪資年增3%,但CPI上漲4%,代表實質收入其實是減少的。對於退休金固定、無薪資調整機制的族群,這種「實質貶值」的衝擊尤其明顯。許多企業在進行年度調薪時,也會參考CPI漲幅,以維持員工生活品質。

在投資層面,CPI的走勢影響各類資產表現:

– **股票市場**:溫和通膨可能反映經濟活絡,有利企業獲利;但若通膨過高,央行升息將提高企業融資成本,壓抑估值。

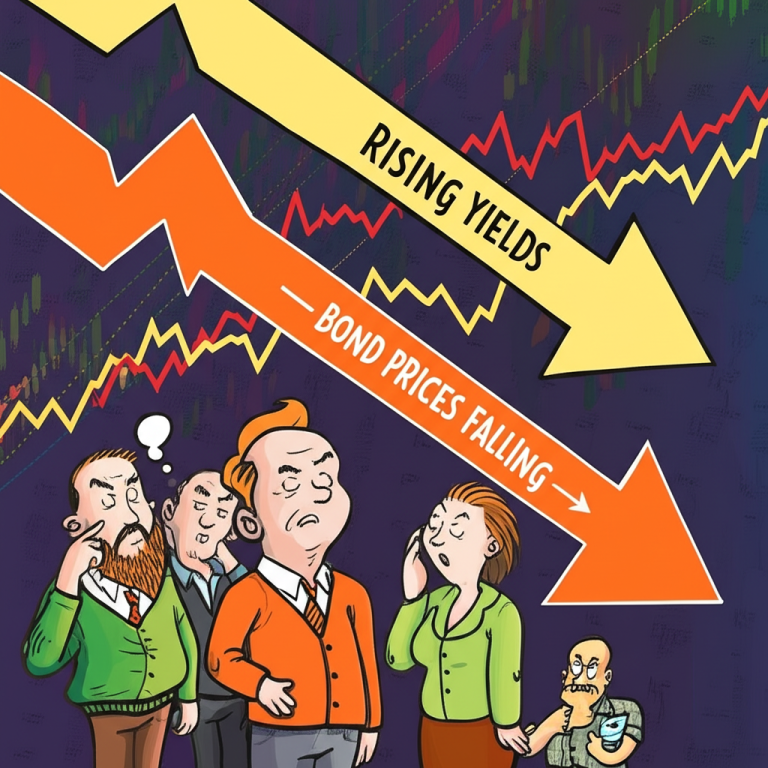

– **債券市場**:通膨侵蝕固定利息的實質價值,導致債券價格下跌,投資人要求更高殖利率以補償風險。

– **房地產**:不動產常被視為抗通膨資產,因房價與租金可能隨物價上漲;但若利率同步攀升,房貸負擔加重,也可能抑制需求。

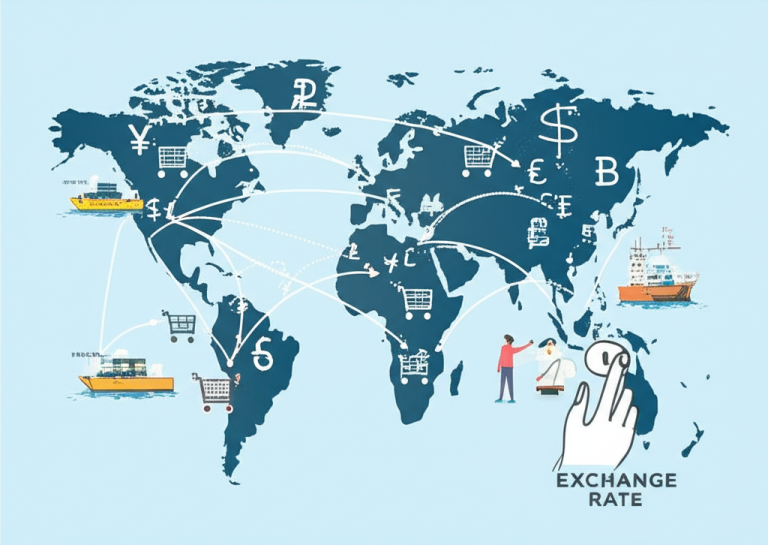

– **外匯市場**:一國通膨若高於他國,可能促使央行升息,吸引資金流入,推升本幣匯率;反之則可能面臨貶值壓力。

企業同樣必須因應CPI變化。原料、能源與人力成本上升時,企業可能轉嫁成本、提高售價,或尋求效率提升。若多數企業同步調價,將進一步推升CPI,形成成本推動型通膨。因此,CPI不僅是結果,也是循環中的一環。

台灣與美國 CPI 現況與解讀:趨勢與差異

雖然CPI的計算邏輯全球相通,但不同經濟體的結構差異,導致其表現與影響因素各異。以台灣與美國為例,兩者在CPI組成與政策反應上就有明顯區別。

台灣的CPI由**行政院主計總處**每月發布,近年受國際原物料價格、能源成本與氣候變遷影響較大。例如,豬肉、蔬果等農產品因天災導致供應不穩,常使食物類CPI波動。此外,外食費用與居住成本(尤其是都會區租金)也是推升物價的重要因素。台灣央行在面對通膨時,考量出口導向的經濟結構,通常不會像其他國家般大幅升息,以免影響產業競爭力。

相較之下,美國的CPI由**勞工統計局(BLS)**公布,因其為全球最大經濟體,其通膨數據牽動全球市場神經。美國CPI中,「居住類」佔比極高(近三分之一),且涵蓋「等效租金」(Owners’ Equivalent Rent),即屋主自住的租金估算,這使得其對長期通膨的黏著性更強。近年美國經歷供應鏈中斷、財政刺激與勞動力短缺,導致通膨一度飆升,促使聯準會連續升息以穩定物價。

觀察兩地差異可知,台灣CPI較易受外部價格衝擊,而美國則更反映內需與服務業的通膨壓力。投資人若僅看數字高低,可能忽略背後結構,因此解讀時需結合當地經濟特性。

CPI、PPI、PCE:三大物價指數超級比一比

除了CPI,還有兩個關鍵物價指數常被並列討論:PPI與PCE。三者各有定位,共同描繪完整的通膨圖像。

– **PPI(生產者物價指數)**:衡量生產階段的價格變動,例如工廠購買原料、能源的成本。PPI被視為CPI的「先行指標」,因為企業成本上升最終可能轉嫁給消費者。但並非所有成本都能完全轉嫁,因此PPI漲幅未必等同於CPI上漲。

– **PCE(個人消費支出物價指數)**:美國聯準會最重視的通膨指標。與CPI相比,PCE涵蓋範圍更廣,包括由政府或第三方支付的消費(如健保支出),且會根據消費者行為調整權重(例如,當牛肉變貴時,民眾可能改買雞肉)。這種「替代效應」的納入,使PCE通常略低於CPI,也被認為更能反映實際消費彈性。

以下為三大指數的比較:

| 指標名稱 | 衡量對象 | 計算方法 | 主要用途/政策參考 | 特點 |

|---|---|---|---|---|

| CPI (消費者物價指數) | 消費者購買的「一籃子」商品與服務價格變動 | 固定權重的一籃子商品與服務 | 衡量民生通膨、調整薪資福利 | 最廣為人知的通膨指標,貼近民眾感受 |

| PPI (生產者物價指數) | 生產者在生產過程中購入的商品與服務價格變動 | 追蹤生產各階段的價格 | 衡量生產成本通膨、預測未來CPI | CPI 的先行指標,反映企業成本壓力 |

| PCE (個人消費支出物價指數) | 家庭與非營利機構的總體消費支出價格變動 | 權重會隨消費者行為調整 | 美國聯準會主要參考指標、評估長期通膨 | 涵蓋範圍更廣、能反映替代效應 |

綜合來看,CPI最貼近民眾日常,PPI揭示企業端壓力,PCE則提供更彈性的長期觀察。投資人與政策制定者通常會交叉比對三者,以避免單一指標的盲點。

如何查詢最新 CPI 數據?公布時間與權威管道

掌握即時CPI數據,是解讀經濟情勢的第一步。以下是台灣與美國的主要查詢方式:

**台灣部分:**

– **公布時間**:主計總處通常於**每月5日左右**發布前一個月的CPI初步統計。

– **權威來源**:

– 行政院主計總處-物價統計:提供最完整的原始資料、新聞稿與歷史趨勢圖。

– 中央銀行全球資訊網-物價與景氣:同步彙整CPI數據,並連結貨幣政策分析。

**美國部分:**

– **公布時間**:勞工統計局(BLS)通常在**每月第二或第三週的星期二**公布前月數據,時間點常引發市場波動。

– **權威來源**:

– U.S. Bureau of Labor Statistics – Consumer Price Index:最原始的數據報告,包含細項分析與技術說明。

– Federal Reserve – Economic Research & Data:可查閱聯準會對通膨的評估與政策文件。

– 國際財經媒體如CNBC、Bloomberg,也會在發布後立即進行即時解讀,適合快速掌握市場反應。

建議將上述網站加入書籤,並關注「實際數據」與「市場預期」的差距。市場往往對「意外」更敏感,例如CPI高於預期可能引發升息預期,導致股債市劇烈波動。

CPI 對你我荷包的實質影響:日常消費與生活成本

CPI不是遙遠的統計數字,它直接影響每個人的餐桌、帳單與存摺。

當食物類CPI上升,超市的肉品、蔬菜價格標籤變紅,外食族也發現便當與套餐悄悄加價。對低收入家庭而言,食品支出佔比高,物價上漲可能迫使他們調整飲食內容,甚至減少其他非必要開銷。

居住成本同樣敏感。房租常與CPI連動,不少租約會依年度CPI漲幅調整租金。水電瓦斯費也受能源價格影響,夏季用電高峰時,帳單數字常讓家庭感到壓力。對有購屋計畫的人來說,若CPI持續攀升導致央行升息,房貸利率提高將大幅增加每月負擔。

交通方面,汽油價格是通勤族最直接的感受。國際油價一有風吹草動,國內油價隨即調整,開車成本立即上升。大眾運輸雖較穩定,但長期也可能因營運成本提高而調漲票價。

更隱形的影響在於**儲蓄的購買力**。若銀行定存利率僅1%,但CPI上漲3%,代表存款每年實質縮水2%。對依賴利息過活的退休人士,這無疑是財富的慢性侵蝕。因此,單純存錢已不足以對抗通膨,必須考慮投資於能跑贏CPI的資產。

面對高CPI環境,許多家庭會調整消費行為:增加自炊頻率、減少外食與娛樂支出、延後換車或購買新家電。這些微小改變,正是民眾對通膨的實際因應。

不同族群受CPI影響程度也不同:

– **退休族**:收入固定,難以因應物價上漲,抗風險能力最低。

– **年輕家庭**:面臨房貸、育兒、教育等多重壓力,CPI上漲可能使財務雪上加霜。

– **高收入者**:日常開銷佔比低,衝擊較小,但仍需關注資產配置是否受利率與匯率波動影響。

結論:掌握 CPI,做出明智的財務決策

消費者物價指數(CPI)是理解經濟運作的基礎,也是個人理財不可或缺的參考。從日常買菜、房租變動,到利率升降、股市起伏,CPI的影子無所不在。它不僅告訴我們物價漲了多少,更揭示了通膨壓力、政策走向與市場預期。

透過本文,我們從CPI的定義、計算方式,探討到核心CPI的意義,並比較其與PPI、PCE的異同。同時也分析台灣與美國的實際狀況,以及如何查詢最新數據。更重要的是,我們看見CPI如何具體影響每個人的荷包,並提供因應方向。

在這個變動快速的時代,持續關注CPI的趨勢,將幫助你預判利率走向、調整投資策略、優化消費模式。無論你是儲蓄族、投資人,還是家庭經濟的掌舵者,掌握CPI,就是掌握在通膨環境中保護財富的關鍵能力。讓數字說話,也讓你的財務決策更具前瞻性。

常見問題 (FAQ)

CPI 是什麼?它與通膨有什麼關係?

CPI (Consumer Price Index) 是消費者物價指數的縮寫,它衡量的是家庭購買一籃子固定商品與服務的平均價格變化。CPI 上升就代表通膨,也就是錢的購買力下降,同樣的錢能買到的東西變少了;反之,CPI 下降則可能意味著通縮。

核心 CPI 與總體 CPI 有何不同?為什麼核心 CPI 更受關注?

總體 CPI 衡量所有商品與服務的價格變化,而核心 CPI 則排除了波動較大的食品與能源價格。核心 CPI 之所以更受關注,是因為食品和能源價格容易受短期因素(如天氣、地緣政治)影響,排除它們能更準確地反映潛在的長期通膨趨勢,是央行制定貨幣政策時的重要參考。

CPI 指數高代表什麼?對普通民眾的生活有什麼影響?

CPI 指數高代表物價普遍上漲,通膨壓力大。這對普通民眾的生活會產生多方面影響:

- 購買力下降:相同薪水能買的東西變少。

- 生活成本增加:日常食物、交通、居住等開銷變貴。

- 儲蓄貶值:如果存款利率低於通膨率,實質財富會縮水。

- 影響薪資調整:企業可能因成本上升而壓力大,導致薪資漲幅跟不上物價。

CPI 公式是怎麼計算的?一籃子商品包含哪些?

CPI 的簡化公式為:(當期一籃子商品與服務的總價格 / 基期一籃子商品與服務的總價格) × 100。一籃子商品與服務包含多種日常消費品和服務,主要類別有:食物、居住、衣著、交通與通訊、醫療保健、教育與娛樂、雜項等,這些項目會根據家庭實際消費結構給予不同的權重。

台灣 CPI 數據要去哪裡查詢?什麼時候會公布最新數據?

台灣的 CPI 數據由行政院主計總處每月發布,通常在每月 5 日左右公布前一個月的數據。您可以前往行政院主計總處的物價統計專區查詢最新資訊。

美國 CPI 的公布時間是何時?對全球經濟有何影響?

美國 CPI 數據由美國勞工統計局 (BLS) 每月發布,通常在每月第二週或第三週的星期二公布前一個月的數據。作為全球最大的經濟體,美國 CPI 的變動對全球經濟影響巨大,它直接影響美國聯準會的貨幣政策(升降息),進而牽動全球利率、匯率、股市、債市等金融市場的走向。

除了 CPI,還有哪些經濟指標可以用來衡量通膨?

除了 CPI,常用的通膨指標還有:

- PPI (生產者物價指數):衡量生產者出廠價格的變動,常被視為 CPI 的先行指標。

- PCE (個人消費支出物價指數):衡量家庭與非營利機構的總體消費支出價格變動,是美國聯準會最偏好的通膨指標,因其涵蓋範圍廣且能反映替代效應。

CPI 的變動對我的投資組合會有什麼影響?

CPI 的變動對不同資產類別有不同影響:

- 股票:適度通膨有利股市,過高通膨可能導致升息並壓抑股市。

- 債券:通膨上升不利債券,因為固定收益的實質價值會被侵蝕。

- 房地產:常被視為抗通膨資產,價值和租金可能隨物價上升。

- 外匯:通膨預期影響央行政策,進而影響貨幣匯率。

投資者需根據 CPI 趨勢調整資產配置。

企業會如何利用 CPI 數據來調整經營策略?

企業會密切關注 CPI 數據來調整多項經營策略:

- 定價策略:根據通膨壓力調整產品和服務價格,以維持利潤率。

- 成本控制:預期上游成本(如原物料、能源)可能隨通膨上升,提前尋找替代供應商或優化生產流程。

- 薪資調整:在考量調薪時,會將 CPI 漲幅納入考量,以維持員工的實質購買力。

- 投資決策:評估擴張或投資新項目時,會考慮通膨對未來營收和成本的影響。

CPI 上升時,政府和央行通常會採取哪些應對措施?

當 CPI 持續上升,顯示通膨壓力增大時,政府和央行可能採取以下措施:

- 央行升息:提高基準利率,增加借貸成本,抑制過熱的消費和投資,以降低通膨。

- 緊縮貨幣政策:減少市場上的貨幣供給,如縮減資產負債表。

- 財政政策調整:政府可能減少支出或增加稅收,以控制總需求,但通常會優先由央行應對。

- 穩定物價措施:例如釋出戰備儲備物資、補貼特定商品等,直接干預市場價格以減緩通膨衝擊。