導言:揭開「深度圖」的神秘面紗

在當今數位浪潮席捲各個生活場景的時代,從手機拍攝人像時那層次分明的背景虛化,到自動駕駛車在街頭穿梭自如的環境感知,乃至於戴上VR頭顯後彷彿置身異世界的沉浸體驗,這些看似科幻的技術背後,其實都倚賴同一種關鍵的視覺數據——深度圖。這項技術就像為機器裝上了一雙能「看」出遠近的眼睛,讓冰冷的演算法也能理解三維空間的結構與距離。深度圖,正是連結現實世界與數位感知的橋樑,也是推動電腦視覺、人工智慧與互動媒體發展的核心動力。

這篇深度指南將帶您一步步拆解深度圖的本質。從最基本的定義開始,深入剖析其生成技術的運作邏輯,並探討它在工業、創意、醫療乃至地理探測等廣泛領域的實際應用。我們也將介紹如何使用現有工具製作與處理深度圖,並分析當前面臨的技術瓶頸與未來可能的突破方向。無論您是剛接觸3D視覺的新手,還是尋求解決方案的工程師或創作者,都能在這篇文章中找到實用的知識與靈感,真正掌握這把通往智慧3D世界的重要鑰匙。

深度圖是什麼?基礎定義與核心概念

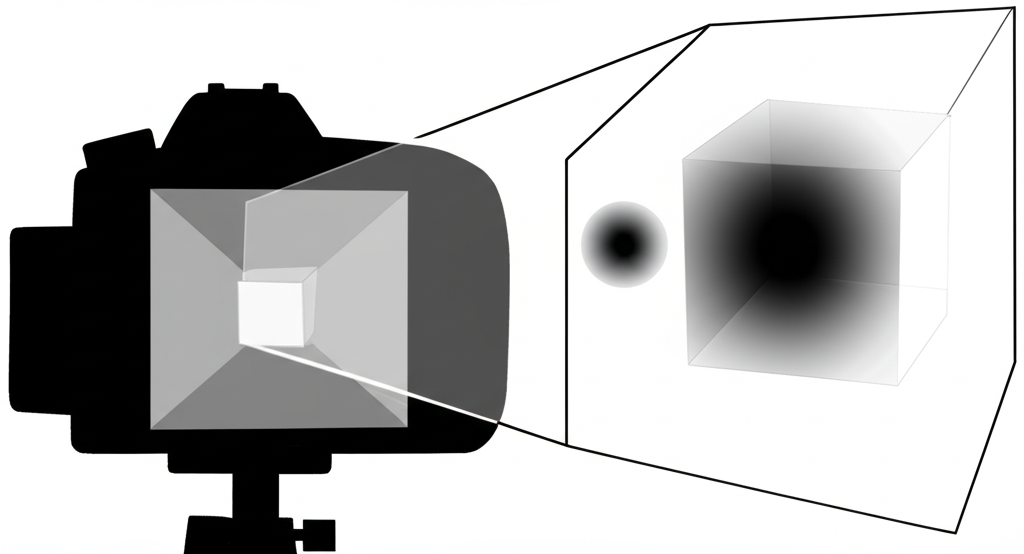

簡單來說,深度圖是一種將空間距離資訊轉化為影像像素值的特殊圖像。它不像一般照片記錄顏色與光影,而是專注於描述「每個點離觀察者有多遠」。這種圖像通常以灰階形式呈現,畫面中較亮的區域代表距離相機較近的物體,越暗的部分則代表越遠的物件。當然,這種明暗與距離的對應關係也可以反向設定,但不變的是,它成功將三維世界的深度資訊壓縮進一張二維圖像中,讓機器得以「讀懂」空間結構。

這種能力對於電腦理解視覺場景至關重要。人類大腦天生就能透過雙眼視差與經驗判斷距離,但對機器而言,這項資訊必須透過額外的數據來補足。深度圖正是填補這個鴻溝的關鍵,它提供了一種結構化的空間地圖,讓系統能夠分辨前後、計算體積、重建形體,並做出相應的決策。從這個角度看,深度圖不僅是一張圖,更是一種讓機器「感知」三維世界的方式。

深度圖與其他影像資訊的差異

要真正掌握深度圖的價值,我們需要將它與其他常見的視覺資料進行對比,釐清其獨特性。

- RGB圖像:我們日常拍攝的照片屬於RGB圖像,由紅、綠、藍三個通道組成,記錄的是色彩與亮度資訊。它能告訴我們「什麼東西長什麼樣」,但無法回答「它離我有多遠」這個問題。

- 法線貼圖:在3D圖形領域,法線貼圖用於模擬物體表面的細微凹凸。它儲存的是每個點的表面法向量,影響光影渲染,創造出視覺上的立體感,但並不會改變模型的實際幾何形狀,也不包含與相機之間的距離數據。

- 置換貼圖:與法線貼圖不同,置換貼圖會實際移動3D模型的頂點,產生真正的幾何變化。雖然它也涉及「深度」的概念,但這指的是模型表面的微小起伏,而非從觀察者視角出發的絕對空間距離。

相較之下,深度圖的核心在於提供「相機到場景中每一點的直線距離」。這項資訊是實現3D重建、物體分割、空間遮擋與環境建模的基礎。它不關心顏色或材質,只專注於空間位置,因此成為許多高階視覺應用不可或缺的輔助層。

深度圖的生成原理:技術一覽與運作機制

生成深度圖的方法多樣,主要可分為兩大類:一類是主動發出訊號並接收回饋的「主動式測量」,另一類則是僅分析現有影像資訊的「被動式估計」。兩者各有優劣,適用於不同場景。

基於光學測量:主動式深度感測器

主動式技術透過發射光線或聲波,並計算其往返時間或變形程度來推算距離,通常能提供較高精度的結果。

- 飛時測距(Time-of-Flight, ToF):此技術發射調變過的紅外光脈衝,測量光線從發射到反射回來所需的時間。利用光速為定值的特性,系統可快速計算出物體距離。ToF感測器反應速度快、對環境光干擾有較強抵抗力,因此廣泛應用於智慧型手機的景深測量、機器人導航與工業檢測。Apple在iPhone Pro系列與iPad Pro中搭載的LiDAR掃描儀,便是基於此原理的進階應用。

- 結構光(Structured Light):系統會向場景投射特定的光學圖案(如點陣或條紋),再由相機捕捉這些圖案在物體表面產生的扭曲。透過分析圖案的形變,即可反推出深度資訊。Microsoft早期的Kinect體感裝置即採用此技術。結構光在短距離內精度極高,但容易受到強光干擾,且在戶外大範圍環境中效果受限。

- 雷射掃描(LiDAR):LiDAR(光達)利用高速雷射脈衝掃描環境,精確測量每一道光束的飛行時間,進而建立密集的三維點雲。這種技術測距範圍廣、解析度高,是自動駕駛車、地形測繪與建築資訊模型(BIM)的核心工具。根據 Nature Scientific Reports上的一項研究,LiDAR在複雜多變的環境中仍能維持出色的深度測量穩定性。

基於影像分析:被動式深度估計

被動式方法不主動發射訊號,而是透過分析一張或多張影像中的視覺線索來推測深度,更具成本效益與應用彈性。

- 立體視覺(Stereo Vision):模仿人類雙眼視差,使用兩個或多個相機從不同角度拍攝同一場景。物體在左右影像中的位置差異(視差)與其距離成反比——視差越大,物體越近。透過三角測量法,系統可計算出每個像素的深度。此技術硬體成本較低,適合用於無人機、機器人與3D掃描裝置,但在紋理單一或重複性高的區域(如白牆)可能產生誤判。

- 單目深度估計(Monocular Depth Estimation):近年來,隨著深度學習技術的突破,僅憑一張2D照片預測深度已成為可能。透過大量帶有深度標註的資料訓練卷積神經網路(CNN),模型能學會從透視、遮蔽、陰影等線索中推斷距離。儘管精度尚無法完全媲美硬體感測,但其極低的輸入門檻使其在行動端AR、影像編輯與機器人導航中迅速普及。例如,一篇發表於arXiv的論文便系統性地探討了深度學習在單目深度估計上的最新進展與挑戰。

軟體生成與人工繪製

除了硬體與影像分析,深度圖也可透過軟體渲染或人工方式產生。

- 3D建模軟體:在Blender、Maya或3ds Max等工具中,使用者可直接從3D場景渲染出深度圖。這些軟體能精確計算場景中每一點到虛擬相機的距離,並輸出為灰階影像。此方法常用於電影特效、遊戲開發與建築可視化,確保後製效果與原始場景空間一致。

- 人工繪製或調整:在特定創意需求下,設計師可能手動繪製或修改深度圖,以達成特殊的景深效果、層次霧氣或空間壓縮感。這種做法在視覺藝術、廣告攝影與動態圖形中偶爾可見,展現了深度圖作為創作工具的靈活性。

深度圖的廣泛應用:從虛擬世界到現實生活

深度圖已滲透至多個產業,成為提升效率、創造沉浸體驗與實現自動化的重要技術基礎。

3D建模、渲染與電腦繪圖

在數位內容創作領域,深度圖扮演著關鍵角色。

- 精確3D重建與物件隔離:結合深度資訊,系統能從2D影像中提取物體的三維輪廓,用於快速建模或數位存檔。此外,深度數據讓前景與背景的分割更為精準,大幅提升圖像合成與後製效率。

- 景深效果與霧氣模擬:在電影與遊戲渲染中,深度圖是實現自然景深模糊與分層大氣效果的依據。引擎可依距離決定模糊程度與霧濃度,讓畫面更具立體感與電影感。

擴增實境 (AR) 與虛擬實境 (VR)

深度圖是實現AR/VR沉浸感的關鍵。

- 虛擬物體與現實環境的精準互動與遮擋:在AR應用中,深度圖讓虛擬角色能正確地走進現實桌子後方並被遮擋,而非浮在空中。這種空間理解能力大幅提升了體驗的真實性。

- 提升AR/VR體驗的真實感與沉浸感:透過深度資訊,系統能更準確地偵測平面、重建空間結構並識別手勢,使虛擬內容與現實環境無縫融合,創造更具說服力的互動體驗。

機器人視覺與自動駕駛

對於需要自主移動的機器而言,深度圖是感知世界的基礎。

- 環境感知、避障與路徑規劃:機器人利用深度圖建立周遭環境的3D模型,識別障礙物位置與大小,進而規劃安全路徑。這在物流倉儲、清潔機器人與工業自動化中至關重要。

- 環境建模與障礙物識別:自動駕駛車輛整合LiDAR與ToF感測器,實時生成高密度深度圖,用於偵測行人、車輛與道路設施,並即時做出安全駕駛決策。

工業檢測與品質控制

在製造業,高精度深度圖可用於非接觸式檢測。

- 高精度尺寸測量、缺陷檢測:深度圖提供物體表面的三維幾何數據,可用於檢測微小凹痕、凸起或尺寸偏差,適用於電子元件、汽車零件等精密產品的品質管控。

- 提升生產自動化與品質管理效率:整合深度感測的自動化檢測系統能減少人工誤判,提高檢測速度與一致性,強化整體生產流程的可靠性。

AI 繪圖與創意生成 (ComfyUI / Stable Diffusion 案例)

近年來,深度圖也成為AI藝術創作的重要控制工具。

- 作為控制條件引導AI生成具有特定空間結構的圖像:在Stable Diffusion等生成模型中,深度圖可作為ControlNet的輸入條件。使用者提供一張深度圖,模型便會依照其空間結構生成新圖像,確保構圖與景深符合預期,而細節內容則由文字提示決定。

- 以ComfyUI為例,說明其工作流程中深度圖的角色:在節點式介面ComfyUI中,使用者可串接「深度圖預處理器」(如MiDaS或ZoeDepth)的輸出至ControlNet節點,再連結至主生成模型。這樣的流程讓創作者能精確控制AI生成圖像的空間佈局,實現更具導向性的視覺創作。

特殊領域應用:水深測量與地理資訊系統

深度圖的應用甚至延伸至地球科學與環境監測。

- 水深測量 (Bathymetry) 與海洋學:聲納技術利用聲波的飛行時間測量海底深度,所生成的「水深圖」本質上即是海洋的深度圖,對航海安全、海底資源探勘與生態研究至關重要。

- 地理資訊系統 (GIS) 數據採集與分析:LiDAR生成的數位高程模型(DEM)是GIS的核心資料之一,提供地表高度的精確三維資訊,廣泛應用於地形分析、洪水模擬、都市規劃與森林管理。

如何製作與查看深度圖?工具與實戰指南

掌握深度圖的實作方法,是將理論轉化為應用的第一步。

硬體設備:深度感測相機推薦

若需捕捉真實世界的深度資訊,可選擇以下專用設備:

- Intel RealSense:提供多款結合紅外線、結構光與ToF技術的感測器,適合用於機器人開發、3D掃描與AR原型設計,並提供完整的SDK支援。

- Microsoft Azure Kinect:整合ToF深度感測、高畫質RGB相機與麥克風陣列,是電腦視覺與人機互動研究的強大工具。

- Apple LiDAR:搭載於iPhone 12 Pro及後續機型與iPad Pro,讓行動裝置具備即時深度感知能力,大幅提升AR應用與3D掃描的體驗。

軟體工具:生成與編輯深度圖

軟體工具同樣在深度圖的產製與處理中扮演要角。

- 3D建模軟體:Blender、Maya、3ds Max等工具皆可於渲染設定中輸出Z-buffer通道,直接生成精確的深度圖。

- 影像處理軟體:Adobe Photoshop雖無法直接生成深度圖,但可對外來深度圖進行調整與合成,例如用於景深模擬或圖層遮罩。

- 程式庫與框架:OpenCV提供立體視覺深度計算功能;TensorFlow與PyTorch則是實作單目深度估計模型的主要平台,許多開源專案提供預訓練模型供直接使用。

- 線上深度圖生成器:如 Cutout.Pro的深度圖生成器 等服務,讓一般用戶也能快速將2D圖片轉為深度圖,適合快速原型設計或非專業需求。

深度圖的視覺化與解讀技巧

深度圖通常為灰階影像,直接觀看可能不易理解。

- 色彩映射(False Color):將深度值轉換為漸層色彩(如紅/黃代表近,藍/紫代表遠),可直觀呈現空間層次,常見於科研與工業檢測介面。

- 常見錯誤與校正:深度圖可能因感測器雜訊、邊緣誤判或透明/反光材質而產生空洞或錯誤數據。透過中值濾波、孔洞填補、邊緣平滑或多幀融合等技術,可有效提升品質。

深度圖的挑戰與未來趨勢

儘管深度圖技術已相當成熟,仍面臨若干瓶頸,同時也孕育著新的發展方向。

主要挑戰:

- 精度與解析度限制:在遠距離、低光環境或面對透明、高反光物體時,多數感測器的表現仍不理想。

- 成本與運算負擔:高階深度感測設備價格昂貴,且即時處理高解析深度圖需強大運算資源,限制了普及化。

- 環境適應性:結構光易受環境光干擾,LiDAR在強日照或雨霧天氣中效能可能下降。

- 多源數據融合:如何有效整合深度圖與RGB、語義分割、光流等資訊,以提升感知系統的魯棒性,仍是持續研究的課題。

未來趨勢:

- 更高精度與更遠測距:感測器技術持續進步,未來將實現更精準、更遠距離的深度測量,同時降低硬體成本。

- 邊緣運算與即時處理:搭配專用AI晶片與優化演算法,深度圖的生成與處理將更常在裝置端完成,減少對雲端的依賴。

- 多模態融合:結合ToF、立體視覺、IMU與深度學習模型,打造更穩定、抗干擾的複合式感知系統。

- AI驅動的深度估計:單目深度估計模型將持續進化,未來有機會在無專用硬體的情況下,從普通照片生成接近硬體等級的深度圖。

- 應用擴展:隨著技術普及,深度圖將進入智慧家居、醫療影像輔助、運動科學分析與災害應變等新領域。

結論:深度圖——通往智慧3D世界的鑰匙

深度圖已成為現代科技生態中不可或缺的基礎元件。它不僅是機器「看見」深度的媒介,更是實現智慧感知、空間互動與自動化決策的核心。從手機的人像模式到自駕車的環境建模,從AI藝術創作到海底地形探測,深度圖的應用無所不在。它將抽象的空間關係轉化為可計算的數據,為人工智慧賦予真實世界的空間理解能力。

雖然在精度、成本與環境適應性上仍有改進空間,但隨著感測器技術與AI演算法的雙軌並進,深度圖的未來充滿潛力。它不僅是當前科技發展的產物,更將持續推動AR/VR、機器人、智慧製造與數位創作的革新。掌握深度圖的原理與應用,意味著掌握了一把打開未來3D智慧世界的鑰匙。持續關注其演進,將有助於在快速變化的科技浪潮中,搶佔創新與實踐的先機。

1. 深度圖 (Depth Map) 的英文術語是什麼?

深度圖的英文術語就是「Depth Map」。在某些技術文獻中,也可能被稱為「Z-buffer」(尤其是在3D渲染環境中)或「Range Image」。

2. 我該如何解讀深度圖上的顏色或灰度變化,它們代表什麼意義?

通常,深度圖會以灰度圖像呈現:

- 較亮的像素(接近白色): 代表物體距離感測器或相機較近。

- 較暗的像素(接近黑色): 代表物體距離感測器或相機較遠。

這種映射關係可以反轉,但核心是亮度值與距離呈正比或反比。為了更直觀地解讀,也常會將深度圖轉換為「假色圖」(False Color),用不同的顏色(如暖色代表近,冷色代表遠)來表示深度資訊。

3. 有哪些推薦的軟體工具或線上生成器可以製作深度圖?

製作深度圖的工具取決於您的需求:

- 專業3D建模軟體: Blender, Maya, 3ds Max 等可從3D場景渲染深度圖。

- 程式庫: OpenCV (用於立體視覺), TensorFlow/PyTorch (用於深度學習單目深度估計)。

- 線上生成器: 許多網站提供2D轉深度圖服務,例如 Cutout.Pro 的深度圖生成器。

- 影像編輯軟體: Adobe Photoshop 可用於編輯或利用深度圖。

4. 深度圖在3D建模與列印中扮演什麼角色?

在3D建模中,深度圖可以作為從2D圖像重建3D模型的基礎數據,幫助精確地提取物體輪廓和形狀。在3D列印中,雖然深度圖本身不是直接的列印文件,但它可以透過轉換成高度圖(Height Map)或用於生成三角網格模型(Mesh),進而用於3D列印。例如,將一張圖像的深度圖轉換為浮雕,然後列印出來。

5. 除了3D視覺,深度圖還應用在哪些不常見的領域?

除了常見的AR/VR、機器人、自駕車和3D建模,深度圖還有一些不那麼常見但重要的應用:

- 水深測量 (Bathymetry): 利用聲納技術繪製海床地形圖,用於航海、資源勘探。

- 地理資訊系統 (GIS): LiDAR生成的數位高程模型 (DEM) 協助地形分析、城市規劃。

- 醫療影像: 輔助三維重建器官模型,用於診斷或手術規劃。

- 運動分析: 捕捉運動員動作的三維數據,分析姿勢和生物力學。

6. 手機上的LiDAR感測器是如何產生深度圖的?

手機上的LiDAR感測器(例如Apple iPhone Pro系列和iPad Pro中的)主要基於「飛時測距 (Time-of-Flight, ToF)」原理。它會發射數百萬個不可見的紅外光點到環境中,並測量每個光點從發射到反射回感測器所需的時間。由於光速是已知常數,系統可以根據時間差精確計算出每個點的距離,從而建立一個高精度的深度圖或三維點雲。

7. 深度圖與市場深度(金融領域)是相同的概念嗎?兩者有何區別?

不,這兩者是完全不同的概念。

- 圖像深度圖 (Depth Map): 指的是電腦視覺領域中,記錄圖像中每個像素到相機或感測器距離資訊的圖像。它描述的是空間上的遠近。

- 市場深度 (Market Depth): 是金融交易領域的術語,指在某一特定時間點,某種資產在不同價格水平上的買入(Bid)和賣出(Ask)訂單的數量。它描述的是訂單簿上流動性的分佈情況。

儘管中文都包含「深度」二字,但它們所指的領域和意義截然不同,切勿混淆。

8. 在AI繪圖(如Stable Diffusion)中,如何利用深度圖來控制生成影像的結構?

在AI繪圖工具(如Stable Diffusion)中,深度圖通常作為「ControlNet」的一個輸入條件。您可以:

- 從現有圖片生成深度圖(使用MiDaS、ZoeDepth等預處理器)。

- 手動繪製或編輯一張深度圖。

- 將這張深度圖輸入到ControlNet中,再結合文字提示(Prompt)。

ControlNet會引導Stable Diffusion模型,確保生成的圖像在構圖、景深和物體空間分佈上與輸入的深度圖保持一致,同時根據文字提示填充具體的內容和風格。

9. 有沒有辦法將一張普通的2D照片轉換成深度圖?

是的,可以。這主要透過「單目深度估計 (Monocular Depth Estimation)」技術實現,該技術利用深度學習模型從單一的2D影像中預測深度資訊。許多線上工具和程式庫(如基於TensorFlow或PyTorch的預訓練模型)都提供了這種功能。儘管其精度可能不如專用深度感測器,但對於許多應用來說已足夠。

10. 深度圖的解析度和精度對應用的影響有哪些?

深度圖的解析度和精度直接影響其在不同應用中的效果:

- 低解析度/低精度: 可能導致3D重建粗糙、AR/VR物體遮擋不準確、機器人避障不靈敏。適合對細節要求不高的場景,如大致的空間感知。

- 高解析度/高精度: 能夠實現更精細的3D建模、更逼真的AR/VR互動、更可靠的自動駕駛環境感知、以及更精確的工業缺陷檢測。對於需要精準空間資訊的應用至關重要。

選擇合適的深度感測器和處理技術,需要根據特定應用的精度和性能要求來權衡成本與效益。