遊戲驛站:從零售霸主到轉型困境

公司簡介與歷史:實體遊戲零售的黃金時代

遊戲驛站(GameStop Corp.)成立於1984年,總部位於美國德州,一度是全球遊戲、遊戲機、配件以及二手遊戲的領先零售商。在數位遊戲還未主導市場的時期,這家公司憑藉遍佈全國的實體門市,成為玩家們選購新遊戲或交易二手品的熱門去處。透過一系列小型零售商的併購,遊戲驛站迅速擴張,擁有數千家店舖,牢牢掌握了實體遊戲零售的龐大市場,充分享受那個黃金年代的繁榮。

數位化浪潮下的挑戰:實體店舖的危機

隨著科技的快速演進,數位下載平台如Steam、PlayStation Store和Xbox Store的興起,加上亞馬遜等電商平台的強勢進場,讓遊戲驛站的傳統實體業務遭受重創。消費者逐漸習慣直接線上下載遊戲或購物,實體遊戲銷售量年年下滑,二手市場也跟著縮水。公司陷入嚴重的轉型困境,股價長期徘徊低檔,營運表現低迷,吸引了華爾街多家對沖基金大舉賣空。這些基金押注股價會繼續下跌,透過借股賣出後低價買回來賺取差價,卻無意中為後續的軋空風暴種下種子。這種賣空行為不僅放大公司的壓力,也暴露了傳統零售業在數位時代的脆弱性。

軋空事件始末:散戶集結,撼動華爾街

導火線:WSB論壇與「烤雞理論」的興起

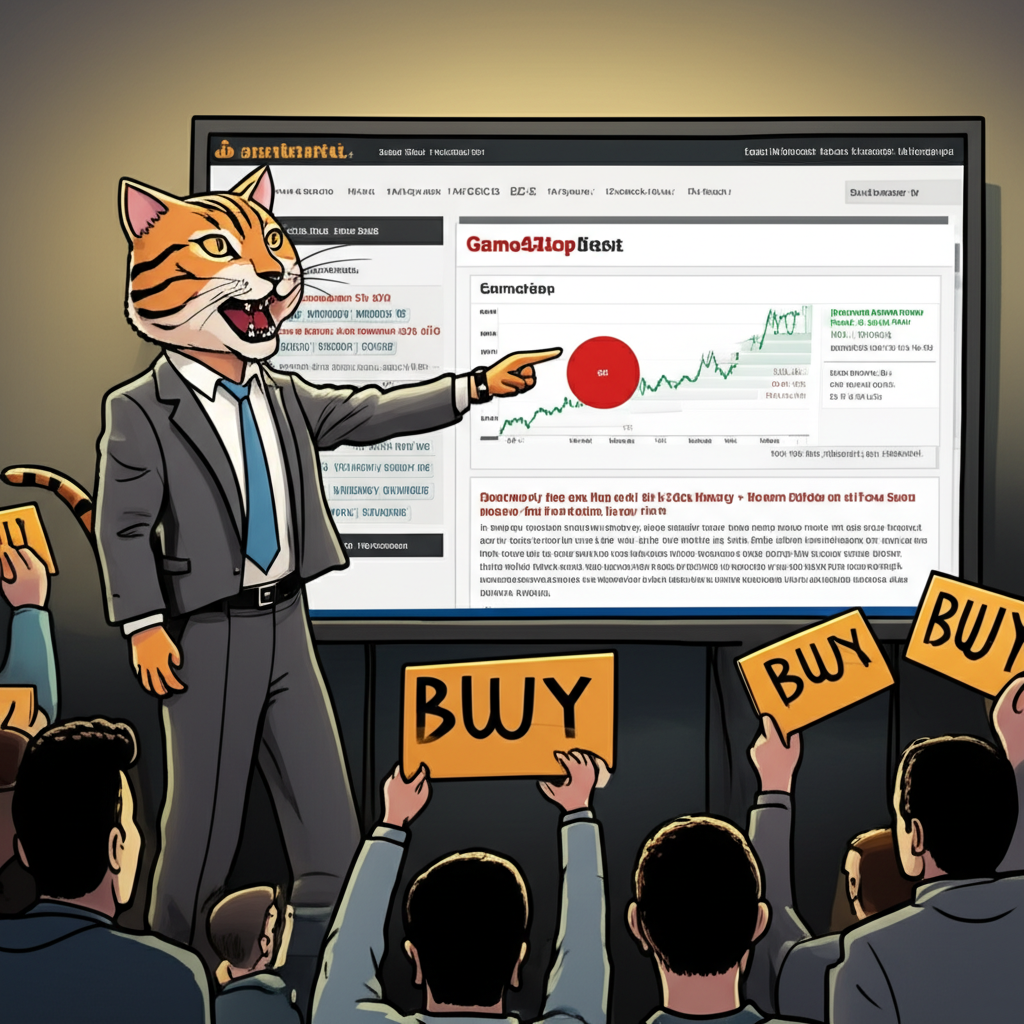

這場軋空事件的火種點燃於Reddit的WallStreetBets(WSB)社群,一個充滿散戶投資者的熱鬧討論區,以大膽冒險的風格聞名。一位名為Keith Gill的分析師(網名Roaring Kitty,在YouTube和Twitter上則用DeepF***ingValue),從2019年起就察覺遊戲驛站股價被嚴重低估。他在論壇上分享深入分析,介紹了所謂的「烤雞理論」:由於賣空比例極高,只要股價小幅回升,那些賣空者為了止損就會被迫買回股票,這股買盤會推升股價,形成連鎖反應,引發軋空。WSB的成員們被他的邏輯和對抗華爾街的激情所感染,紛紛湧入買進GME股票和看漲期權,蓄勢待發,準備和對沖基金來場正面交鋒。這種社群動員不僅展現了網路力量的潛力,也讓原本邊緣的散戶聲音開始在市場中迴盪。

軋空風暴:股價暴漲與對沖基金的巨額損失

2021年1月伊始,遊戲驛站股價出現異動,從17美元左右起步緩慢爬升。隨著WSB社群的持續鼓吹,全球散戶如潮水般湧入,股價在幾週內從幾十美元竄升到巔峰的483美元,漲幅驚人。這波由散戶主導的買入浪潮,逼得賣空遊戲驛站的對沖基金如Melvin Capital和Citadel陷入困境,虧損慘重。為了減少損失,這些基金只好高價回購股票平倉,無形中又助長了股價上漲,釀成前所未見的軋空亂局。《華爾街日報》報導指出,Melvin Capital等基金在此役中蒸發了數十億美元,事件也讓更多人意識到,散戶的集體行動能如何顛覆市場平衡。

遊戲驛站軋空事件時間軸

| 日期 | 事件描述 |

|---|---|

| 2019年9月 | Keith Gill(Roaring Kitty)開始在WSB論壇分享GME多頭論點。 |

| 2020年8月 | Ryan Cohen(Chewy共同創辦人)披露大量買入GME股票。 |

| 2021年1月初 | GME股價開始上漲,WSB社群討論熱度激增。 |

| 2021年1月22日 | 股價單日飆升超50%,賣空者開始面臨壓力。 |

| 2021年1月25日-1月27日 | 股價持續暴漲,Melvin Capital等對沖基金傳出巨額虧損。 |

| 2021年1月28日 | Robinhood等券商限制GME等「迷因股」交易,引發爭議。股價盤中達483美元。 |

| 2021年2月 | 股價開始大幅回落,但仍遠高於事件前水平。 |

| 2021年3月 | Ryan Cohen獲選為公司董事會成員,推動公司轉型。 |

交易平台爭議:Robinhood事件與市場公平性討論

當遊戲驛站股價衝上高峰時,Robinhood等多個交易平台忽然叫停用戶對遊戲驛站和其他迷因股的買入,只准許賣出。這決定立刻引爆公眾怒火,許多人質疑平台在操縱市場,傾向保護大機構的利益。Robinhood解釋說,這是為了應對清算所的巨額保證金需求,目的是維護自身和用戶的安全,避免極端波動帶來的風險。但這樣的說法並未化解爭議,反而點燃了對市場公平、透明以及散戶與機構權力落差的激烈辯論。事件甚至促使美國國會召開聽證會,深入探討這些問題,凸顯了數位交易時代的監管挑戰。

事件深遠影響:重新定義金融市場規則

散戶力量的崛起:市場民主化的新篇章

遊戲驛站事件生動彰顯了網路社群在金融領域的強大作用。原本被邊緣化的散戶,透過社群媒體的連結和便捷的交易工具,成功反擊資金雄厚的華爾街對沖基金。這被譽為市場民主化的里程碑,突顯資訊民主化和低門檻交易如何賦予普通人集體影響力。這種變革不僅顛覆了舊有金融格局,也迫使市場參與者正視散戶在價格形成和情緒傳播上的關鍵角色。舉例來說,類似事件後,更多散戶開始組織起來,監測賣空數據,尋找下一個軋空機會。

遊戲驛站軋空事件主要參與者

| 參與者類型 | 角色與行為 | 影響 |

|---|---|---|

| 散戶投資者 | 透過WSB論壇集結,大量買入GME股票與期權,發起軋空。 | 股價暴漲,對沖基金巨額虧損,展示集體力量。 |

| 對沖基金 | 大量賣空GME股票(如Melvin Capital),預期股價下跌。 | 因軋空而遭受巨額損失,被迫平倉,加速股價上漲。 |

| 券商平台 | 提供交易服務(如Robinhood),在軋空高潮時限制交易。 | 引發市場公平性爭議,面臨監管審查和法律訴訟。 |

| Keith Gill | 核心倡導者(Roaring Kitty/DeepF***ingValue),早期發現GME潛力並號召散戶。 | 點燃軋空導火線,成為散戶英雄。 |

| Ryan Cohen | 早期投資者,Chewy共同創辦人,後加入GME董事會,推動公司轉型。 | 為GME注入新希望,成為公司轉型關鍵人物。 |

| 監管機構 | 美國證券交易委員會(SEC)等,對事件進行調查,考慮新法規。 | 審視市場結構與規則,可能推動監管改革。 |

對沖基金與監管機構的反思與應對

這起事件給對沖基金行業敲響警鐘,許多機構開始檢討賣空策略的潛在風險,並加強對網路社群的監測,以防類似軋空再度發生。全球監管單位,如美國證券交易委員會(SEC),也啟動全面調查,檢視法規的不足之處,特別涵蓋市場操縱、資訊揭露、平台透明度和期權風險控制。SEC於2021年10月發布的遊戲驛站事件報告,強調了市場基礎設施的弱點,並預示未來可能實施更嚴格的監管框架,旨在提升市場的公正與穩定。這些變化不僅影響美國,也波及國際金融圈,促使各地調整策略。

行為金融學視角:從群體心理看市場非理性

從行為金融學來看,遊戲驛站事件提供了絕佳的群體心理與市場非理性範例。WSB社群的行動不僅源於對公司價值的理性評估,還深受羊群效應、資訊瀑布和錯失恐懼(FOMO)的驅動。當股價急升時,散戶們恐懼錯過機會,忽略基本面而跟進,製造出自我強化的循環,讓股價遠離真實價值。更重要的是,這波浪潮融入了反建制和反華爾街的情感,將投資轉化為社會運動,鼓勵參與者承擔更大風險。這提醒投資人,金融市場從不是純粹的數字邏輯,而是人性、情緒與社會動力的交匯點,理解這些因素有助於更明智的決策。

後 GameStop 時代:公司轉型與股價波動

管理層變革與電商轉型策略

事件落幕後,遊戲驛站的管理團隊經歷劇變。2021年1月,Chewy的共同創辦人Ryan Cohen進入董事會,同年6月升任董事長,為公司注入電商轉型的活力。在他的帶領下,公司大舉改革,將焦點從實體店移向線上銷售、遊戲周邊產品,並涉足Web3和NFT領域。公司升級技術架構、拓寬商品線,並推出NFT市場,目標是轉型為以客戶為本的現代遊戲生態平台。這些步驟不僅回應數位趨勢,也試圖利用事件後的關注度,重塑品牌形象。

股價表現與市場未來預期

軋空風暴過後,遊戲驛站股價經歷劇烈震盪,雖已遠離高峰,但仍維持在事件前的數倍水準。未來走勢將視轉型成果而定。樂觀派相信Ryan Cohen的領導和電商策略能讓公司浴火重生;悲觀者則擔憂,在數位遊戲主導的競爭環境中,傳統零售商能否找到生存空間,尤其NFT市場的表現充滿變數。目前股價體現了投資者對潛力與不確定性的混合預期,持續吸引投機資金流入。

遊戲驛站的文化符碼:從迷因到電影

網路迷因的誕生與社群影響力

遊戲驛站不僅是金融風暴,更滲透進網路文化,成為象徵小人物反抗權威的迷因。WSB社群的口號、圖像和表情包迅速病毒式傳播,將GME與反資本主義、追求公平的草根情懷連結起來。這反映了年輕世代對體制的失望,以及他們藉由網路集結改變現狀的決心。股價圖表也衍生出「鑽石手」(堅守持股)和「紙手」(恐慌賣出)等流行術語,成為視覺符號,強化了事件的社群黏著力。

相關電影與影視作品:事件的敘事化

事件戲劇性和社會意涵,讓它成為影視靈感來源。多部作品陸續問世,其中2023年的劇情片《笨錢效應》(Dumb Money)最受矚目,以Keith Gill為主角,描繪散戶熱血、基金恐慌的全貌,從多視角剖析風暴。此外,紀錄片《GameStop:誰在玩誰?》(GameStop: Rise of the Players)則細膩記錄事件脈絡,將其從財經新聞轉化為大眾文化現象,讓非專業人士也能反思其深層含義。

對台灣與香港投資者的啟示與警惕

在地化視角:如何看待迷因股現象

對台灣和香港投資者來說,遊戲驛站事件提供寶貴教訓。雖然本地市場規模和結構與美國不同,但社群媒體的普及和交易平台的便利,讓迷因股現象可能在這裡重現。台灣的PTT或香港的連登討論區,都能成為散戶聚集地。投資人需警覺,社群推動的股價往往高風險,脫離基本面,受情緒和資金流主導,波動劇烈,容易帶來意外損失。

風險管理與資訊判讀的重要性

事件再度強調,在資訊氾濫的社群時代,獨立思考、風險控制和資訊辨識至關重要。勿盲從熱門話題或跟風操作,而應堅持投資基礎:剖析公司基本面、評量風險耐受度、分散資產配置。對網路建議保持懷疑,驗證真偽,避免情緒陷阱。遊戲驛站教訓在於,市場機會與風險並存,只有清醒頭腦和穩健策略,才能在動盪中穩步前進。

結論:遊戲驛站——金融市場的永恆印記

遊戲驛站軋空事件不僅是21世紀金融史上的一次股價奇蹟,更是重塑未來生態的社會試驗。它證明網路社群能挑戰金融巨擘,開啟新金融時代,讓散戶行動成為市場關鍵變數。這也逼迫對沖基金反思風險,促使監管單位完善規則,應對數位挑戰。

從公司轉型到文化傳播,這場小蝦米對大鯨魚的戰役已成永恆象徵,提醒金融市場的複雜、人性韌性,以及科技社群的潛力。無論市場如何變遷,遊戲驛站的故事將持續激發對投資本质、公平與社群經濟的思考。

遊戲驛站軋空事件的「軋空」到底是什麼意思?

「軋空」(Short Squeeze)是指股價突然大幅上漲,迫使那些賣空(Short Selling)股票的投資者為了止損,不得不買回股票平倉的現象。當大量賣空者同時買回股票時,會進一步推高股價,形成惡性循環,導致股價在短時間內暴漲。

GameStop軋空事件的導火線和主要原因為何?

導火線是Reddit論壇上的WallStreetBets(WSB)社群發現GameStop股票被大量賣空,且公司估值被低估。主要原因包括:

- GameStop的高賣空率,提供了軋空的潛力。

- WSB社群的組織與號召力,成功集結大量散戶共同買入股票。

- 「烤雞理論」(Roaring Kitty/DeepF***ingValue)的詳細分析與宣傳,激發了散戶的信心。

- 散戶投資者對華爾街的反抗情緒,將投資行為賦予了社會意義。

在遊戲驛站事件中,有哪些主要的參與者和他們扮演的角色?

主要參與者包括:

- 散戶投資者:透過WSB社群集結,大量買入GME股票,發起軋空。

- 對沖基金:如Melvin Capital,大量賣空GME股票,在軋空中遭受巨額損失。

- 券商平台:如Robinhood,提供交易服務,但在事件高潮時限制了交易。

- Keith Gill (Roaring Kitty/DeepF***ingValue):WSB社群中的關鍵人物,早期倡導者。

- Ryan Cohen:早期投資者,Chewy共同創辦人,後加入GME董事會推動公司轉型。

- 金融監管機構:如美國證券交易委員會(SEC),對事件進行調查並考慮法規調整。

Robinhood等交易平台在遊戲驛站軋空事件中扮演了什麼角色?為何引發爭議?

Robinhood等交易平台在軋空事件高潮時,突然限制用戶買入GameStop等「迷因股」,僅允許賣出。這引發了巨大爭議,許多人指責這些平台涉嫌「市場操縱」,偏袒大型機構投資者。Robinhood辯稱此舉是為了滿足清算所要求的高額保證金,以保護自身和客戶。但此解釋未能平息眾怒,反而加劇了對市場公平性和透明度的質疑。

遊戲驛站軋空事件對全球金融市場產生了哪些長期影響?

長期影響包括:

- 散戶力量的崛起:證明散戶透過社群集結的力量足以影響市場,改變了傳統的市場權力結構。

- 對沖基金策略的反思:賣空策略的風險被重新評估,基金更密切關注社群動態。

- 監管機構的審視:促使SEC等監管機構檢討現有法規,可能推動市場結構、透明度、交易平台運作等方面的改革。

- 行為金融學受關注:凸顯群體心理對市場的巨大影響,加深對市場非理性行為的理解。

- 「迷因股」現象出現:催生了更多由社群情緒驅動的「迷因股」投資趨勢。

事件後,GameStop這家公司做了哪些轉型與發展?其股價表現如何?

事件後,GameStop在Ryan Cohen的領導下,積極推動電商轉型,將重心從實體零售轉向線上銷售、擴大產品品類,並進軍Web3和NFT領域,推出了NFT市場。其股價在軋空高峰後大幅回落,但仍遠高於事件前水平,且持續存在較大波動。市場對其轉型前景仍有爭議,股價反映了投資者對其未來潛力與挑戰並存的複雜情緒。

遊戲驛站事件是否有被改編成電影或紀錄片?叫什麼名字?

是的,GameStop事件已被改編成多部影視作品。其中較為知名的有:

- 劇情片《笨錢效應》(Dumb Money),於2023年上映,主要講述了Keith Gill和其他散戶的故事。

- 紀錄片《GameStop:誰在玩誰?》(GameStop: Rise of the Players),深入探討了事件的來龍去脈。

身為台灣或香港的投資者,從遊戲驛站事件中可以學到哪些風險管理或投資心態的啟示?

台灣或香港投資者可以從中學到:

- 警惕社群驅動的波動:對網路論壇或社群媒體上的投資建議保持審慎,避免盲目跟風。

- 回歸基本面分析:股價長期仍受公司基本面支撐,勿讓情緒主導投資決策。

- 獨立思考與判斷:在資訊爆炸時代,培養獨立分析能力,不輕信未經證實的訊息。

- 嚴格風險管理:分散投資,設定止損點,控制單一股票的曝險比例。

- 認識市場非理性:理解市場不僅受理性分析影響,也常受群體心理和情緒驅動。

除了GameStop,還有哪些股票被歸類為「迷因股」?它們有何共同特徵?

除了GameStop,其他被歸類為「迷因股」的股票包括AMC Entertainment (AMC)、BlackBerry (BB)、Nokia (NOK)等。它們的共同特徵通常是:

- 高賣空率:容易成為軋空的目標。

- 被社群媒體高度關注:尤其是Reddit等平台。

- 股價波動劇烈:容易因社群情緒而非基本面出現大幅漲跌。

- 公司本身面臨挑戰:通常是傳統產業,或經營遇到困難的公司,有轉型需求。

- 具備一定的話題性或情懷因素:能引起散戶共鳴。

未來是否還有可能發生類似遊戲驛站的大規模散戶軋空事件?

理論上是可能的。GameStop事件證明了散戶集體力量的潛能。只要具備以下條件,未來仍可能發生類似事件:

- 有被高度賣空且話題性高的股票。

- 強大的網路社群動員能力。

- 散戶投資者持續活躍且具備集體行動意願。

然而,監管機構和機構投資者已從GameStop事件中吸取教訓,可能會採取更謹慎的策略,例如對沖基金會避免過度賣空,券商平台可能會調整風險管理措施,這可能會使得未來類似事件的發生難度增加,但「黑天鵝」事件的出現仍無法完全排除。