導言:自營商是誰?揭開三大法人中的神秘力量

金融市場總是充滿變數,投資人經常聽到三大法人的動靜,他們的每一步都可能左右大局。在外資、投信和自營商這三大力量裡,自營商總是最隱晦的一環,很多投資者對他們的真實操作還是一知半解。自營商不像為客戶代管資金,他們用自己的錢在市場裡追逐機會,這讓他們的動作特別引人注目,也更難捉摸。

這篇文章會一步步拆解自營商的本質,從基本概念到各種操作方式,再到他們在台灣和香港三大法人架構裡的地位。我們不僅會探討自營商買賣超數字背後的市場暗示,還會直面他們可能碰到的利益糾葛、內線交易隱憂,以及監管方面的難題。讀完之後,你會更清楚自營商怎麼影響市場,也能學會用更銳利的眼光看他們的交易,進而做出更好的投資選擇。

自營商的基礎定義與類型:不只是「自己買賣」的交易者

簡單來說,自營商就是證券公司用自家資金在股市裡買進賣出,目的是賺取價差或避開風險。這跟普通投資者或幫客戶操作的基金經理不一樣,他們的錢完全是自己的,不靠外人託付。

根據金融規則和實際運作,自營商大致分成兩種:

1. **自行買賣**:

這種自營商專注於低買高賣,從市場起伏中撈取好處。他們會看市場大勢、個股價值、技術指標或即時消息,來交易股票、債券或衍生品。策略上,從當天沖銷到中長期持有,都為了自家最大化收益。

2. **避險**:

這部分的自營商主要是為了防範其他業務帶來的風險,比如發行權證、承銷股票或債券時,他們會買賣相關資產來平衡可能的損失。重點不是賺價差,而是穩住自家資產,避免大虧。

搞清楚這兩種差別很重要,因為動機不同,對市場的衝擊也迥異。很多人誤把自營商當成大戶散戶,但他們有專門的研究團隊、快速交易工具、海量資金和敏銳資訊來源,這是散戶比不上的。他們也不只玩短期,避險往往是長期的風險把關。

三大法人體系解析:自營商在台灣/香港市場中的定位

在台灣和香港股市,三大法人被視為左右行情的主力,他們各自有不同的資金來頭、目標和風格,合力推動市場變化。

1. **外資**:

主要是海外大機構,像國際基金、養老基金或國家基金。他們偏好長期持有優質股,錢多勢眾,對整體趨勢影響最大。外資的買賣超常被當成多空風向球。

2. **投信**:

這是國內的投資信託公司,他們發行基金,集資國內人的錢來操作。目標是幫基金持有人賺錢,受契約和規則約束。他們對中小股影響明顯,尤其在季末或年尾有調倉習慣。

3. **自營商**:

比起外資的國際眼光和投信的基金管理,自營商更專注自家資金的運用。在台灣證券交易所,他們的籌碼變化總是備受矚目。交易時間長短不一,從當沖到波段都有,反映短期判斷或業務避險需求。

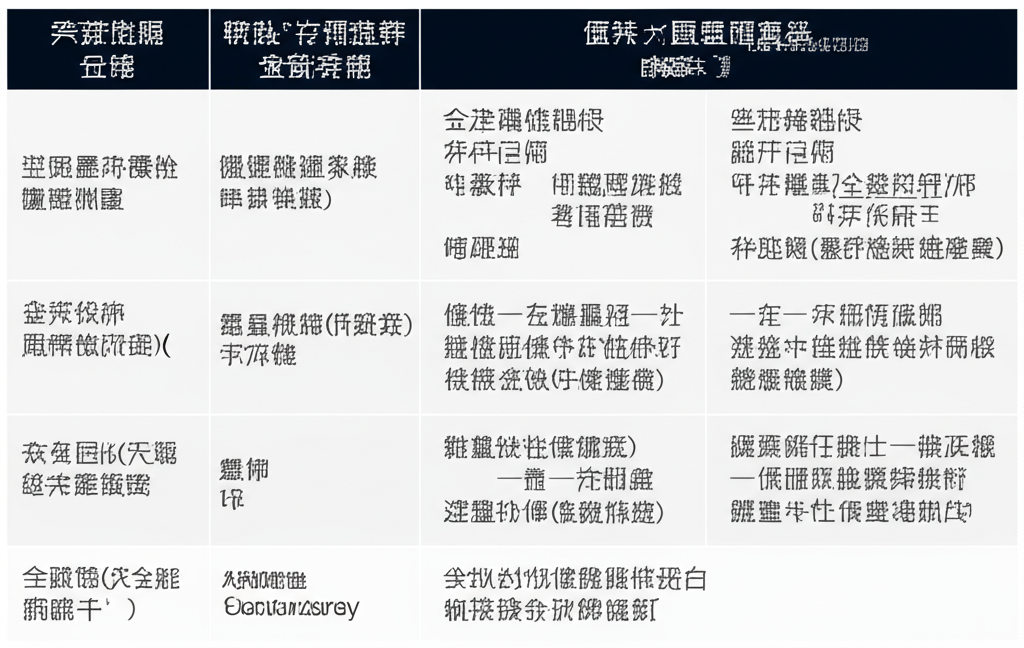

**自營商與外資、投信的關鍵差異比較:**

| 特性 | 自營商 | 外資 | 投信 |

| :————- | :————————————— | :—————————————– | :—————————————- |

| **資金來源** | 證券商自有資金 | 國際機構投資人資金 | 國內投資人申購基金資金 |

| **投資目標** | 為證券商自身追求最大化利潤或執行避險 | 為全球客戶創造長期穩健報酬 | 為基金受益人創造報酬,受基金契約規範 |

| **交易策略** | 彈性大,短線價差、避險、套利、造市 | 長期趨勢投資、價值投資、全球資產配置 | 中短期波段操作、作帳行情,關注中小型股 |

| **持股偏好** | 較不受限,依策略需求彈性調整 | 權值股、藍籌股、具國際競爭力之大型股 | 具成長潛力、題材性之中小型股 |

| **資訊管道** | 內部研究、市場即時資訊、承銷業務情報 | 全球研究報告、跨國市場情報、大型機構交流 | 內部研究、公司拜訪、產業分析 |

| **市場影響力** | 對特定個股短期波動影響大,避險需求影響大盤 | 對大盤指數趨勢、大型權值股影響力最強 | 對中小型股、特定題材股影響力較明顯 |

自營商在三大法人裡有獨特位置,他們不只提供市場活力,避險調整還可能波及大盤。由於彈性高又求絕對回報,他們的動靜常被當成聰明錢的線索,值得多花心思研究。例如,在台灣股市,當自營商大舉買進科技股時,往往暗示短期熱錢湧入,投資人可借此調整倉位。

自營商的多元操作模式與獲利策略:從短線到避險

自營商的賺錢方式層出不窮,他們不只錢多,更有頂尖團隊、尖端系統和市場直覺,讓他們能隨機應變,從各種機會中取利或控險。

**自營商常見的交易策略包括:**

1. **短線價差交易**:

這是自行買賣的主力玩法,利用盤中小波動快速進出股票、期貨或選擇權,累積小利。這靠超快反應、技術判斷和嚴格止損。

2. **衍生性商品避險**:

就像前面提的,避險是為了對沖發行權證、ETN或轉債的風險,他們會同步操作期貨、選擇權或現貨來平衡。目的是鎖險,不是純賺錢。

3. **套利交易**:

他們會抓不同市場或商品的價差,比如同一股票在兩地價不齊,就低買高賣鎖利。這需要高速系統和算法支持,幾乎無風險。

4. **造市**:

在冷門商品裡,自營商會掛買賣價,提供流動性,從價差中吃利。比如權證市場,券商往往是主力造市者,幫市場活絡起來。

5. **承銷與經紀業務衍生的自營操作**:

當接IPO或增資時,他們可能買賣股票穩價,或用內部資訊洞察市場。經紀客戶的訂單也間接給他們靈感。

自營商的收入不只價差,還有避險穩收、套利快錢、造市費等。團隊從研究到風險控管,全方位支撐這些操作。舉例來說,在香港市場,自營商常透過套利玩港股與美股的價差,抓住時差優勢。

**自營商自行買賣與避險業務對比表:**

| 特性 | 自行買賣業務 | 避險業務 |

| :————- | :————————————— | :————————————— |

| **主要目的** | 追求最大化投資利潤、賺取價差 | 規避其他業務所承擔的市場風險 |

| **交易商品** | 股票、期貨、選擇權、債券等所有可交易商品 | 主要為與承銷/發行商品相關的標的資產 |

| **風險暴露** | 直接承擔市場價格波動風險 | 透過對沖降低市場價格波動風險 |

| **操作週期** | 彈性大,從當沖到波段皆有 | 通常與被避險業務的存續期間相關,較中長期 |

| **獲利模式** | 買賣價差、資本利得 | 穩定業務收益、降低潛在損失 |

| **對市場影響** | 創造短期波動、提供流動性 | 穩定相關商品價格、增加市場流動性 |

解讀自營商買賣超數據:洞察市場訊號與股價影響

台灣和香港股市的買賣超數據是自營商的關鍵線索,投資人用它來窺探籌碼流向和短期意圖。

**「自營商買賣超」數據的意義與獲取:**

* **定義**:買賣超就是單日買進減賣出量,正數是買超,負數是賣超。

* **獲取**:可在交易所官網,如台灣的三大法人彙總,或Yahoo股市、鉅亨網等平台輕鬆查到。

**如何解讀自營商買賣超數據:**

1. **連續性買超/賣超**:

連續幾天買超或賣超,顯示他們對股票有明確短期觀點。

* **連續買超**:或許看好上漲,或建避險倉。

* **連續賣超**:可能看衰,鎖利或減險。

2. **與股價的關係**:

他們的動作常推波股價。

* **買超助漲**:大買盤抬升價,尤其小股。

* **賣超助跌**:賣壓壓低價。

但不絕對,有時是流動性或避險,不是真看好。

3. **搭配成交量與技術面**:

別單看數據,要配量能和K線、均線等。如果買超卻價跌,可能有更大賣方,或目的非拉抬。

**重要提醒**:

買賣超是好參考,但只是拼圖一塊。策略多變,自行買賣和避險動機不同。避險買超可能反向股價,比如發權證後買現股。最好合基本面、產業動態、消息和其他法人綜合看,避免誤判。像是2023年台灣半導體股,自營商賣超時配上外資買超,往往是轉折訊號。

自營商的「灰色地帶」:潛在的利益衝突、內部交易與法規監管

自營商是市場支柱,但位置敏感,容易生出利益衝突、內線疑雲或操盤風險。投資者看他們時,得留心這些暗角。

**潛在的利益衝突情境:**

1. **經紀與自營角色並存**:

券商常兼經紀和自營,容易自營先手客戶訂單,或用客戶資訊自肥。

2. **承銷與自營業務的衝突**:

承銷時握未公開資訊,自營可能提前交易,或穩價時過火。

3. **資訊不對稱的優勢**:

他們的地位讓資訊更快更全,若濫用,就不公。

**內部交易與市場操縱風險:**

* **內部交易**:

用職務知情,如併購或財報,在公開前提先交易,壞了公平。

* **市場操縱**:

用大錢買賣、散假消息或聯手,扭股價謀利,亂了秩序。

**台灣與香港的法規監管與挑戰:**

監管單位嚴防這些問題。

* **台灣**:

金管會和交易所管緊,《證券交易法》禁內線和操盤,有罰則。券商內設防火牆,分隔部門防洩密,交易申報和風控也嚴格。

* **香港**:

證監會管證期市場,《證券及期貨條例》禁失當行為,定期查執法。

法規雖嚴,但產品複雜、資訊隱密和人貪,風險猶存。投資者要警覺異常價走,獨立判斷,疑似不當就舉報,護市場公義。

深入自營商世界:台灣/香港的參與者與職涯發展

弄懂自營商怎麼運作後,你可能想知哪些機構在玩,以及裡頭工作是何滋味。

**台灣與香港市場中的主要自營商參與者:**

多數綜合券商都有自營單位,邊經紀邊投資。

* **台灣**:

元大、凱基、富邦、永豐金、統一等大券商自營活躍,用研究和技術在台股闖蕩。外資分部也可能有。

* **香港**:

作為全球樞紐,本地如中銀國際、海通國際,外加高盛、摩根大通、瑞銀的亞太台,交易港股到全球商品。

**自營商相關的職涯路徑與工作性質:**

這行需專業、快反和耐壓。主要崗位:

1. **自營交易員**:

核心執行策略,盯市場、析數據、決買賣。專攻股票、期貨等,壓力大。

2. **量化分析師/交易員**:

建模型算法,用數學、程式如Python、C++自動交易。

3. **研究分析師**:

供研究支撐,看經濟、產業、公司,給決策基礎。

4. **風險管理師**:

監風險,設限、測壓,保合規。

**進入自營商行業所需的核心技能與個人特質:**

* **學歷背景**:金融、經濟、數學等學士或碩士。

* **專業知識**:懂市場、商品、估值、策略。

* **數據分析能力**:處理大數據挖洞見。

* **程式設計能力**:量化需Python等。

* **抗壓性與紀律**:市場亂,需穩守規。

* **快速學習與適應能力**:跟上變化。

* **道德操守**:守法避衝突。

這職涯挑戰大、機會多,適合愛金融高壓腦力者。像是香港自營交易員,常跨時區操作,需全球視野。

結論:掌握自營商脈動,提升你的投資決策品質

自營商是台灣香港三大法人裡的關鍵玩家,角色多變。他們提供流動性,操作從價差追逐到風險避開,都深影響市場。懂他們機制、策略和與外資投信差別,是建市場觀的基石。

但別忽略灰色面,如利益衝突、內線風險和操盤可能。法規雖管,但投資者要獨思批判,莫盲從單一籌碼。把買賣超合基本、技術、消息和其他法人看清,才是聰明決策。

這文揭自營商面紗,希望你不只懂行為,還審其動機與險。抓緊他們脈動,在亂市中看清路,投資更穩。

1. 三大法人的自營商到底是什麼?他們在金融市場中扮演什麼角色?

自營商是指證券商以其自有資金在證券市場進行買賣交易的專業機構。他們與外資、投信共同構成「三大法人」。自營商在市場中扮演著多重角色:

- 流動性提供者:透過買賣活動增加市場深度。

- 風險管理者:透過避險交易規避自身其他業務的風險。

- 市場趨勢參與者:其自行買賣行為會對股價和市場趨勢產生影響。

2. 自營商是散戶嗎?他們與一般散戶或法人投資者有何根本上的差異?

自營商不是散戶。他們與一般散戶或法人投資者的根本差異在於:

- 資金來源:自營商使用證券商的自有資金,而非個人資金或客戶資金。

- 專業程度:擁有專業的研究團隊、交易系統和風險管理機制。

- 交易規模:通常資金規模龐大,足以影響個股甚至大盤。

- 交易目的:除了賺取價差,還可能為承銷、權證發行等業務進行避險操作。

3. 投信與自營商在資金來源、投資策略和風險偏好上有哪些核心區別?

投信與自營商的核心區別在於:

- 資金來源:投信募集國內投資人資金發行基金;自營商則使用證券商的自有資金。

- 投資目標:投信為基金受益人創造報酬,受基金契約規範;自營商為證券商自身獲利或避險。

- 策略偏好:投信常進行中短期波段操作、作帳行情,偏好中小型股;自營商策略彈性大,從短線價差、避險到套利皆有。

- 風險偏好:投信通常需符合基金風險等級與分散限制;自營商則依其風險胃納與策略目標靈活調整。

4. 當我們看到自營商連續「買超」或「賣超」時,這對個股或大盤的短期走勢意味著什麼?

當自營商出現連續性買超或賣超時,可能預示著:

- 連續買超:自營商可能看好該股或大盤的短期上漲潛力,或正在建立避險部位。這通常被解讀為短期利多訊號。

- 連續賣超:自營商可能看淡短期走勢,正在獲利了結或降低風險。這通常被解讀為短期利空訊號。

然而,這僅為參考指標,需結合其他基本面、技術面及消息面資訊綜合判斷,因避險型買賣超與股價走勢可能無直接關聯。

5. 在台灣或香港市場,哪些主要的金融機構或券商通常會設有活躍的自營部門?

在台灣,主要的綜合型證券商如元大證券、凱基證券、富邦證券、永豐金證券、統一證券等,都設有活躍的自營部門。

在香港,除了本地大型券商(如中銀國際、海通國際等),眾多國際投資銀行(如高盛、摩根大通、瑞銀等)的亞太區總部也設有龐大的自營交易台。

6. 成為一名自營商交易員需要具備哪些專業技能、學經歷背景與個人特質?

成為自營商交易員通常需要:

- 學經歷背景:金融、經濟、數學、統計、電腦科學或工程等相關學科學士或碩士學位。

- 專業技能:對金融市場與商品有深入理解,具備數據分析與程式設計能力(如Python, C++)。

- 個人特質:高抗壓性、嚴格紀律、快速反應、敏銳判斷力、持續學習能力,以及高度職業道德。

7. 投資人應該如何有效地將自營商的籌碼數據,納入自己的投資分析框架中?

投資人應將自營商籌碼數據視為輔助指標,並結合以下因素分析:

- **綜合判斷**:與外資、投信及散戶的籌碼動向、基本面(營收、獲利)、技術面(K線、均線)和消息面綜合分析。

- **觀察持續性**:關注連續性買超或賣超,而非單日數據。

- **區分目的**:試圖判斷是自行買賣(追求價差)還是避險(管理風險),後者對股價影響可能較小或呈反向。

- **搭配成交量**:如果自營商大買但成交量低迷,或股價不漲反跌,可能意味著市場有其他更強的賣壓。

8. 自營商進行的衍生性商品避險交易,對整體市場的流動性和穩定性有哪些影響?

自營商的衍生性商品避險交易對市場有以下影響:

- **增加流動性**:特別是在權證、ETN等市場,自營商作為造市者,提供買賣報價,確保市場有足夠的流動性供投資人交易。

- **穩定性作用**:透過對沖相關資產的風險,有助於證券商維持其資產負債表的穩定,間接維護金融體系的穩定性。

- **傳導效應**:當避險部位調整時,可能導致標的現貨市場出現買賣壓,對股價產生一定影響。

9. 除了股票,自營商還會交易哪些主要的金融商品,例如期貨、選擇權或債券?

自營商的交易範圍非常廣泛,除了股票,還會活躍於:

- **期貨**:用於方向性投資或避險。

- **選擇權**:用於短期投機、避險或套利。

- **債券**:進行固定收益投資、套利或資產配置。

- **外匯**:進行匯率相關的投機或避險。

- **其他衍生性商品**:如ETN、結構型商品等。

10. 金融監管機構如何規範自營商的交易行為,以防止潛在的市場濫用或利益衝突?

金融監管機構(如台灣金管會FSC、香港證監會SFC)透過多種方式規範自營商:

- **法律法規**:制定《證券交易法》等,明確禁止內部交易、市場操縱等不當行為。

- **內部控制**:要求證券商建立「防火牆」機制,區隔經紀、承銷與自營部門資訊,防止利益衝突。

- **申報與監察**:要求自營商定期申報交易數據,並透過監察系統監控異常交易。

- **罰則**:對違規行為施以罰款、吊銷執照等嚴厲處罰。

11. 自營商主要的獲利來源有哪些,除了買賣價差還有其他方式嗎?

自營商的獲利來源多元,除了股票、期貨等商品的買賣價差(資本利得),還包括:

- **避險收益**:透過衍生性商品對沖風險,穩定其他業務的收入。

- **套利收益**:利用不同市場或商品間的微小價差進行無風險或低風險套利。

- **造市收益**:作為造市商,從買賣價差中賺取利潤,同時收取造市服務費。

- **股息與利息收入**:長期持有股票或債券所獲得的股息、債息收益。

12. 自營商的「自行買賣」與「避險」業務,在風險管理和投資目標上有何不同?

「自行買賣」與「避險」業務的主要差異在於:

- **投資目標**:自行買賣以追求最大化利潤為目標,直接承擔市場風險;避險業務則以規避或降低風險為目標,旨在保護其他業務的收益。

- **風險管理**:自行買賣的風險管理著重於控制虧損幅度,追求收益風險比;避險業務的風險管理則著重於對沖特定風險,使整體風險暴露在可控範圍內。

- **交易動機**:自行買賣的動機是基於對市場走勢的判斷;避險的動機是基於其他業務(如發行權證、承銷)所產生的風險暴露。