量化寬鬆(QE)是什麼?從定義到歷史背景的全面解析

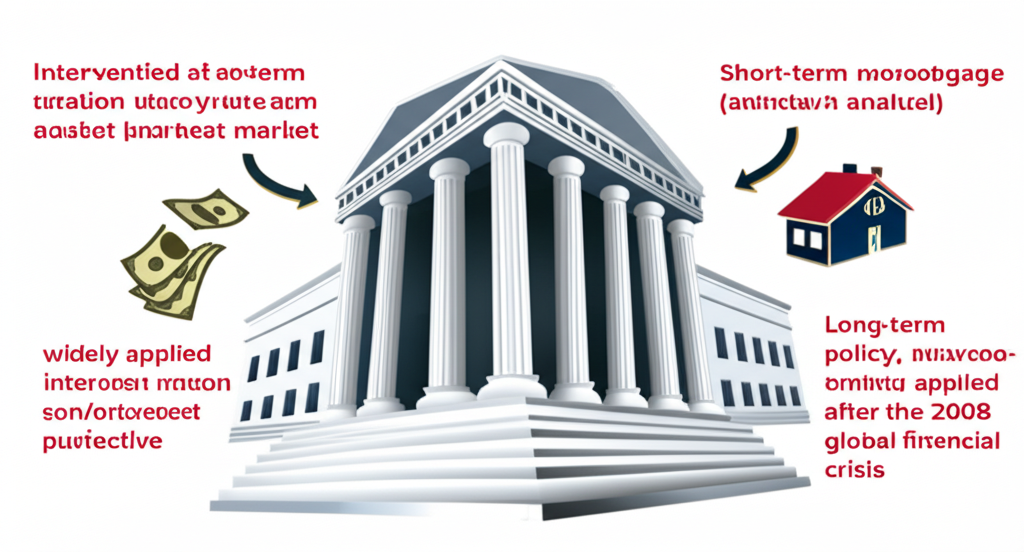

量化寬鬆是一種非常規的貨幣政策手段,中央銀行在經濟下滑或通縮威脅出現時會動用它。簡單來說,央行會大量買進政府債券或其他金融資產,從而向整個金融系統注入資金,壓低長期利率,鼓勵借錢和投資,最終帶動經濟回溫。

這種政策跟傳統的貨幣操作有明顯差別,後者主要靠調節短期利率來影響經濟。但當短期利率已經降到接近零甚至負數,傳統方法失效後,央行就得直接介入長期資產市場。從2008年全球金融危機爆發開始,這種做法就變得普遍起來,許多國家央行用它來化解危機、穩住市場情緒。

中央銀行為何要實施量化寬鬆?三大核心目標

央行推出量化寬鬆,通常是為了達成幾個關鍵目的,讓我們來細看這三大目標。

首先,它能推動經濟成長並對抗通縮。當經濟低迷,企業不願投資、消費者縮減開支,甚至物價持續下滑時,央行透過壓低長期借貸利率,促使銀行多放貸、企業擴張業務、消費者增加支出,這樣就能幫助經濟逐步復甦。

其次,穩定金融市場也很重要。危機來臨時,市場恐慌往往導致資金短缺,銀行間互相拆借意願低落,整個系統瀕臨崩潰邊緣。央行注入大量現金,能重建信心,讓金融機構順利運轉。

最後,當利率已經降到谷底,傳統工具無力時,量化寬鬆提供額外助力。央行直接影響長期利率和貨幣供應,彌補利率政策的不足。

像2008年金融危機或2020年新冠疫情這樣的重大事件,各國央行都曾依賴這項政策,避免經濟墜入深淵。

量化寬鬆如何運作?一次看懂央行「印鈔」的機制

量化寬鬆常常被稱作央行在「印錢」,但這其實不是直接印實體鈔票分發給大眾,而是透過精細的金融操作來擴大貨幣供應。讓我們一步步拆解它的運作方式。

央行先公布購債計劃,鎖定特定資產作為購買對象。最常見的包括政府債券,這能直接拉低長期利率;另外,像美國央行還會買進抵押貸款證券,目的是壓低房貸利率,活絡房地產。

購買時,央行從商業銀行手中買下這些資產,同時在銀行的準備金帳戶裡存入相應金額。這筆新資金留在銀行體系內,提升整體流動性,而非直接流入民間。

為了更清楚,我們可以用流程來理解:

圖示:量化寬鬆的傳導機制

- 步驟1:央行公布購債計劃(例如買進1兆美元公債)。

- 步驟2:央行從商業銀行買進公債。

- 步驟3:央行在銀行準備金帳戶中新增資金(產生電子貨幣)。

- 步驟4:銀行準備金增加,市場流動性大幅提升。

QE的槓桿效應:從銀行到實體經濟的貨幣傳導路徑

商業銀行拿到央行注入的額外準備金後,這些錢不會馬上跑到實體經濟裡,而是透過連鎖反應發揮放大作用。

銀行會更積極放貸,因為持有過多準備金的收益不高,轉而貸給企業或個人,能帶來更好回報。

借貸成本也跟著下降。銀行資金寬裕,加上央行買債壓低利率,讓企業和民眾更容易借錢。這鼓勵企業投資生產、消費者買房買車,活絡整體經濟。

此外,資產價格往往上漲。央行大量買債推高債券價格、壓低收益率,投資者轉向股票、房地產等高收益資產,造成價格攀升。這種「財富效應」讓有資產的人感覺更有錢,進而多花錢消費。

貨幣供應增加也可能讓本國貨幣貶值,提升出口競爭力,進一步刺激經濟。

這些路徑讓央行資金從金融圈逐步滲透到真實世界,目標是拉抬需求、促進復甦。

量化寬鬆的雙面刃:經濟影響與潛在風險

量化寬鬆是強效的危機應對工具,能在經濟低谷時發揮關鍵作用,但它也帶來不容忽視的風險和副作用。

正面影響:

- 它促進經濟復甦,透過低利率和充裕資金,刺激投資與消費,讓經濟擺脫衰退陰影。

- 失業率因此下降,企業擴張業務創造更多工作機會。

- 金融市場得到穩定,危機中注入信心,避免系統性崩潰。

- 它還能防堵通縮,避免物價下滑的惡性循環,維持健康物價水平。

負面影響(風險與副作用):

- 通膨風險難免,長期大規模注入資金可能造成貨幣過剩,推升物價。

- 資產泡沫容易形成,資金湧入股市、房市,價格脫離基本面,一旦破裂就可能引發新危機。

- 貧富差距拉大,資產上漲主要利好富人,勞工階層卻因通膨而購買力減弱。根據美國聯準會2020年的一份研究,量化寬鬆明顯影響資產價格和財富分配。

- 道德風險增加,市場習慣央行救助,政府和企業可能鬆懈風險控管,過度借債。

- 貨幣貶值影響貿易平衡,進出口結構可能失衡。

- 退出時的挑戰大,量化緊縮涉及升息和縮表,若處理不善,會造成市場震盪或經濟再陷泥沼。

全球量化寬鬆實例解析:美國、歐元區、日本的經驗與教訓

不同國家實施量化寬鬆的背景、規模和結果各有特色,讓我們檢視幾個主要案例。

- 美國聯準會 (Fed):美國是這項政策的先驅。

- 2008年金融海嘯:為化解危機,聯準會從2008年底推出多輪QE,買進政府債和抵押貸款證券,資產負債表從9000億美元膨脹到4.5兆美元。這穩住了市場,避免大蕭條重演,但也招致資產泡沫和不均的批評。

- 2020年新冠疫情:疫情衝擊下,聯準會啟動無上限QE,資產負債表衝上近9兆美元,市場迅速穩定,卻也加速通膨升溫。

- 歐洲中央銀行 (ECB):歐元區在2010年代歐債危機後跟進。

- 歐債危機後:2015年,歐洲央行大舉購買資產,對抗通縮並提振經濟。由於歐元區國家差異大,政策執行面臨阻力,效果爭議不斷。不過,歐洲央行2021年評估報告顯示,它在穩物價和支持經濟上貢獻良多。

- 日本銀行 (BOJ):日本長期戰通縮,QE經驗最豐富。

- 長期對抗通縮:從2001年起,日本央行就試行類似政策,2013年推出質化與量化寬鬆,目標兩年內通膨達2%。不僅買債,還涉足股票ETF,資產負債表佔GDP比例領先全球。但日本經濟仍掙扎於通縮,凸顯貨幣政策的侷限。

量化寬鬆對台灣與香港的獨特影響與在地化分析

台灣和香港雖是小型開放經濟,自身未大規模推行量化寬鬆—台灣央行靠公開市場操作管理流動性,香港金管局則受聯繫匯率限制—但全球QE浪潮仍深刻影響本地經濟和資產市場。

- 熱錢湧入與資產價格變動:全球央行QE時,追求高利的熱錢常湧向亞洲。台灣和香港的穩健金融環境和高回報吸引這些資金。

- 台灣:熱錢推升新台幣匯率,壓縮出口商利潤;資金流入股市抬高股價,也轉進房市推升房價。央行常發定期存單沖銷、實施選擇性信用管制(如限貸房市)來緩衝。

- 香港:港元綁美元,利率跟隨美國。QE壓低美息,資金湧入迫使金管局印更多港元維持匯率,造成流動性氾濫,股市房市價格暴漲,放大全球泡沫效應。

- 對物價與出口的影響:

- 台灣:新台幣升值傷出口,但全球QE復甦需求有利出口經濟;原物料漲價則帶來進口通膨。

- 香港:作為金融樞紐,物價易受全球通膨波及。

- 在地投資者在QE環境下的資產配置建議:

- 股市:QE期股市強勢,可鎖定出口產業、科技金融股,但防泡沫。

- 房市:低息刺激需求,自住可借低利,投資需評估泡沫與緊縮風險。

- 匯率:台灣留意新台幣波動對出口影響;香港跟隨美元動向。

量化緊縮(QT)是什麼?QE的終點與下一個挑戰

量化緊縮是量化寬鬆的反向動作,標誌貨幣政策回歸正常。央行透過縮減資產負債表,從市場抽回資金,達到收緊目的。

QT的定義與目的:

經濟穩健、通膨升溫時,央行停購債或縮表,防過熱和失控通膨。主要目的有:

- 抑制通膨,減少流動性抬高借貸成本,壓低需求。

- 防資產泡沫,緩和價格上漲。

- 儲備政策空間,為未來危機留彈性。

央行如何實施QT:

主要有三途徑:

1. 停購或減購債,切斷新資金注入。

2. 債券到期不續,讓資金自然流出。

3. 直接賣資產,加速回收。

QE與QT對市場和經濟的相反影響:

| 特徵 | 量化寬鬆 (QE) | 量化緊縮 (QT) |

|---|---|---|

| 目的 | 刺激經濟、對抗通縮、穩定市場 | 抑制通膨、防止過熱、貨幣政策正常化 |

| 央行資產負債表 | 擴大 | 縮小 |

| 市場流動性 | 增加 | 減少 |

| 利率趨勢 | 長期利率下降 | 長期利率上升 |

| 資產價格 | 推升(股市、房市) | 壓抑(股市、房市) |

| 通膨壓力 | 增加(潛在) | 降低 |

| 經濟影響 | 刺激增長 | 減緩增長 |

展望未來:各國央行實施QT的潛在挑戰與風險:

在高通膨和地緣衝突下,多數央行正轉向QT。但快速抽水可能加劇市場波動、惡化信貸、拖累成長,甚至引發衰退。央行需在控通膨與軟著陸間拿捏,這是當今最大難題。

面對「後量化寬鬆時代」:個人與企業的應對策略

全球央行從寬鬆轉緊縮,我們步入後量化寬鬆階段。低息高流動的舊時代結束,個人企業得調整策略適應新環境。

針對投資者:

- 重新平衡資產,減成長股高風險部位,增防禦股如公用事業、必需消費品和價值股。

- 重視收益率,轉向短中期優質債券獲穩定收入。

- 配置避險資產,黃金在通膨不確定期仍有價值。

- 抗通膨選擇,投資通膨連結債或強定價企業股。

- 分散風險,避免單一市場集中,建多元化組合。

針對企業:

- 謹慎借貸,利率升時評估債務,未來融資更保守。

- 強化現金流,在緊縮期確保資金充裕應對變局。

- 優化供應鏈,防通膨和地緣風險,推在地化多元化採購。

- 提升定價力,將成本轉嫁消費者保利潤。

針對一般大眾:

- 房貸儲蓄:升息增浮動貸負擔,評估轉固定利率;存款利率或升,但防通膨蝕本。

- 調整消費:高通膨下精算開支,優先必需品,減非必要花費。

- 學習金融知識,了解政策變動對個人財務的衝擊。

預測未來貨幣政策的可能趨勢和潛在的「新常態」:

後寬鬆新常態或許包括:

- 更高利率,即便通膨穩,利率也難回十年低點。

- 央行空間受限,大規模QE QT後,未來工具更慎用。

- 財政壓力增,央行少買債抬高政府借貸成本。

- 全球碎片化,地緣緊張改貿易資本流。

總之,後寬鬆期需警覺、靈活,採穩健財務管理。

結論:量化寬鬆的歷史地位與未來展望

量化寬鬆是21世紀央行對抗大危機的關鍵武器,也充滿爭議。它在2008危機和2020疫情中注入流動性,阻擋衰退深化,遏止通縮。其歷史意義在於拓展政策邊界,證明利率失效時央行仍有作為。

但代價不小,它推高資產價,引發泡沫和不均疑慮,低息扭曲市場,讓借貸過度。

未來,後寬鬆挑戰重重。央行須控通膨避硬著陸,平穩退出緊縮。運用非傳統工具需更精準,平衡短期穩與長期持穩。QE教訓將指引下次危機,促更全面前瞻方案。

量化寬鬆與印鈔票有何不同?中央銀行如何操作?

量化寬鬆跟傳統印鈔有本質差別,雖然都擴大貨幣量,但QE是央行向商業銀行買政府債或其他資產,從銀行準備金帳戶新增電子貨幣,提升體系流動性。這些錢鼓勵銀行貸出、壓低長期利率,刺激經濟,而非直接發實體鈔給民眾,導致貨幣大流通。

量化寬鬆政策一定會導致嚴重的通貨膨脹嗎?

並非必然。QE增加貨幣供應確有通膨風險,但實際發生取決於經濟需求、貨幣流通速度和供給因素。如果需求弱,銀行不放貸或民眾不消費,通膨就不易爆發;供應鏈斷裂或原物料漲也可能獨立推通膨。日本長期QE仍陷通縮,美國2020後QE則明顯通膨,這顯示情境差異大。

為什麼有些國家實施量化寬鬆政策,但經濟復甦效果不明顯?

QE效果受限於多重因素:

- 流動性陷阱:利率最低時,人們偏好儲蓄不投資,政策失效。

- 結構性問題:如老化人口、產業轉型難或高債,貨幣難解。

- 傳導受阻:銀行不貸、企業不投、消費者不花,資金卡在金融圈。

- 缺財政配合:無政府刺激,單靠貨幣力道有限。

量化寬鬆對台灣與香港的小資族和一般民眾有什麼具體影響?

對台灣香港小資族和民眾,全球QE影響主要在:

- 資產漲:熱錢推股市房市,資產持有者獲利,但年輕人購屋更難。

- 通膨壓:全球資金過剩和物料漲,推本地物價,蝕購買力。

- 薪資滯:資產物價升,但薪成長慢,實質收入降。

- 儲蓄低收:低息讓存款利息少。

在量化寬鬆期間,哪些資產類別(如股票、房地產、黃金)通常表現較好?

QE期流動性多、低息,資金追高收,以下資產常勝出:

- 股票:企業借貸易、經濟樂觀,股價上揚。

- 房地產:低息催需求,資金入市推房價。

- 高收益債:投資者轉風險債求收。

- 黃金:抗通膨避險,貨幣弱時受捧。

但泡沫風險伴隨,需小心。

台灣中央銀行曾經實施過類似量化寬鬆的政策嗎?對市場造成了什麼影響?

台灣央行未如美歐日般大規模直接購債QE,主要用公開市場操作如沖銷工具、重貼現率調節和重購交易,控流動性穩匯率物價。

在全球QE下,台灣央行曾:

- 引導低息:應對全球下行。

- 選擇性管制:限房市熱錢防泡沫。

這些緩衝全球衝擊,但間接讓股市房市受資金推升。

量化緊縮(QT)是什麼?它與量化寬鬆有何相反的影響?

量化緊縮是QE反轉,央行縮資產負債表抽市場資金,緊貨幣。影響與QE相反:

- 流動性:QT減、QE增。

- 利率:QT升長期息、QE降。

- 資產價:QT壓股市房市、QE推。

- 通膨:QT抑、QE或引。

- 成長:QT緩、QE刺。

當量化寬鬆政策結束後,全球經濟或金融市場會立即面臨衰退嗎?

不一定即衰,但結束QE轉QT或正常化會帶來波動挑戰。流動減、息升可能致:

- 市場震:股市債市調跌。

- 借貸貴:企業個人抑投消。

- 成長慢:若退場不當,經濟乏力或衰。

央行漸進執行和經濟韌性是關鍵。

投資者該如何從量化寬鬆政策中獲利或避險?

依QE階段調策略:

- QE期:

- 獲利:鎖成長股、房、高收益債,用低息多流。

- 避險:憂通膨配黃金、抗通債或強定價股。

- QE退或QT期:

- 獲利:轉價值股、防禦資產,或高息時買短中優債。

- 避險:減高險、增現金短債,防波動。

多元化與定期審是永恆原則。

除了量化寬鬆,央行還有哪些非傳統貨幣工具?

利率失效後,央行有其他非傳統工具:

- 前瞻指引:公開預告政策走向,導長期利率預期。

- 負利率:對銀行央行存款收息,促貸出而非存。

- 定向長期再融資:如歐央行TLTROs,低息長貸給銀行,限用於實體放貸。

- 收益率曲線控制:鎖特定債收益率,日本央行主力用。