近十年來,全球經濟屢遭重創,從2008年金融風暴到2020年疫情肆虐,各國央行不得不祭出種種非常規手段來穩住局面。在這些風雨飄搖的時刻,量化寬鬆政策成了救命稻草,但當傳統方法力有未逮時,更大膽的無限QE就應運而生,成為眾人矚目的焦點。這項政策不只重塑了央行危機應對的模式,還深刻改變了金融市場的運作、資產價格的走向,甚至影響到每個人手中的錢包。

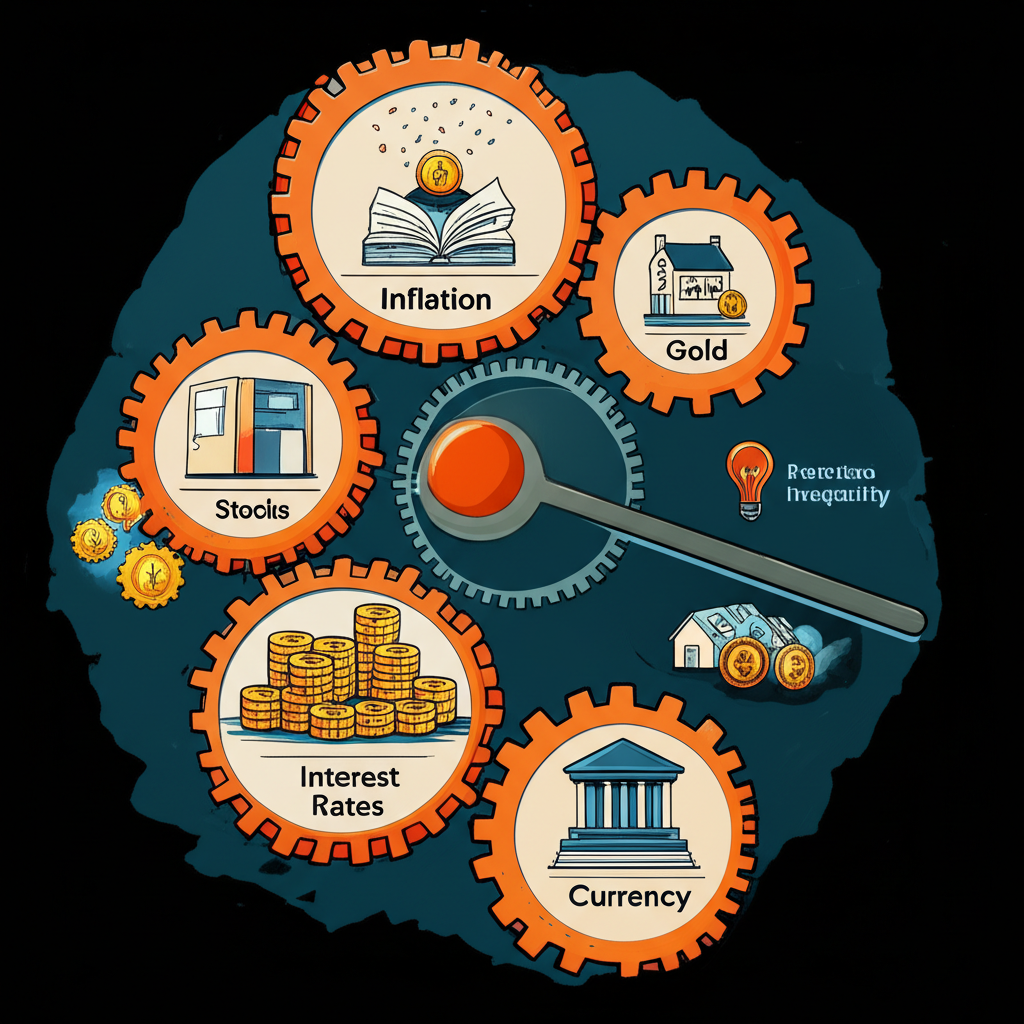

透過這篇文章,我們將一步步拆解無限QE的本質、如何運作,以及它與一般QE的分野。接下來,我們會檢視這項政策如何牽動通膨走勢、利率變化和匯率動態,同時探討它對股市、房地產、黃金、加密貨幣等資產的推波助瀾或潛藏危機。我們也會點出長期隱憂,如資產泡沫膨脹和貧富落差拉大,尤其聚焦台灣與香港的在地衝擊。最後,文章會分享投資者在這波QE浪潮下的實戰策略和資產佈局心得,幫助您在動盪中找到立足點。

無限QE是什麼?深入解析其定義、原理與政策目標

無限QE,簡單說,就是央行在經濟大亂或市場崩潰邊緣時,承諾不設限地買進金融資產,注入無窮流動性來穩住大局。這跟傳統QE大不相同,因為後者往往有明確的購買額度和期限,像是預算有限的救火行動;無限QE則是央行擺出「無論多少都買」的架勢,直到危機過去為止。這種做法不僅在疫情初期大放異彩,也讓人看到央行權力擴張的一面。

它的運作方式其實延續了QE的基本邏輯,但規模更驚人,主要分成幾個環節:

1. 央行先透過數位手段製造新貨幣,然後拿去市場上掃貨。

2. 目標資產多半是政府債券或抵押貸款證券,目的是讓銀行體系充滿現金,間接拉抬資產價值。

3. 這種大買特買會推升債券價格,壓低長期利率,讓借錢變得更便宜,刺激企業擴張和民眾消費。

4. 在亂局中,它像一道安全網,確保銀行不會因為缺錢而倒閉,整個金融鏈條得以喘息。

央行推出無限QE的目標很明確:

* 快速平復市場恐慌,重建信心,讓交易順暢起來。

* 壓低利率,點燃經濟引擎,帶動投資和花錢。

* 擋住通縮陰影,透過多印錢來喚醒物價上漲的預期。

* 最終達成就業目標,透過經濟活絡來創造工作機會。

無限QE與傳統量化寬鬆 (QE) 的三大關鍵差異

雖然無限QE源自量化寬鬆,但它在幾個核心層面脫胎換骨,這些差異讓我們能更清楚看見它的獨特影響力和潛在後遺症。掌握這些,能幫助投資者預判市場脈動,避免盲目跟風。

資產購買規模與持續性:從「有限」到「無限」

傳統QE像是一場有計劃的行動,央行會事先公布要買多少資產、持續多久,例如聯準會可能說要花6000億美元買國債,限時半年。這給市場帶來可預測性,讓人知道政策有盡頭。但無限QE完全顛覆這點,它沒有天花板,央行會視情況源源不絕地買,直到經濟回穩。這不只是一種操作,更是心理戰,告訴市場「我們會全力撐腰」,往往讓資金更敢湧入風險區。回想2020年,聯準會就是這樣一宣布,股市就從谷底反彈,展現了這種承諾的威力。

政策觸發背景與應對危機的急迫性

一般QE多半在經濟小挫或通縮隱憂時上場,像是預防針,逐步滲透;2008年危機後,聯準會就分幾輪推出,避免一蹴而就。但無限QE是為大災難量身打造的急救包,比如疫情一來,全球供應鏈斷裂、失業率飆升,聯準會沒猶豫多久就開動機器,買進一切能穩的資產。這反映出決策者面對黑天鵝事件時的果斷,目的是不讓小火變成大災。但這種急迫也意味著,政策結束時的轉彎可能更棘手。

市場預期與心理影響的轉變

傳統QE能撥動市場情緒,但因為有邊界,投資者往往半信半疑,觀望居多。無限QE則像一記重拳,直擊人心——央行自封「最後買家」,讓人覺得有靠山,資金便瘋狂追逐股票或新興資產。這有時會催生過熱行情,投資者忽略風險,陷入「央行永遠在」的幻覺。事實上,2013年聯準會暗示縮減QE時,市場就大震,證明這種預期轉變的雙刃劍效應。

| 特徵 | 傳統量化寬鬆 (QE) | 無限QE (Unlimited QE) |

|---|---|---|

| 購買規模 | 通常設定明確的總額或時間表 | 不設上限,根據需要無限量購買 |

| 持續時間 | 有預定計畫,結束點相對明確 | 持續至危機解除或目標達成,時間不確定 |

| 觸發背景 | 溫和衰退、通縮風險、經濟復甦緩慢 | 嚴重經濟危機、金融市場流動性枯竭 |

| 政策性質 | 預防性、漸進性、刺激經濟 | 救急性、穩定市場、防止系統性風險 |

| 市場心理 | 影響預期,但仍有不確定性 | 強烈信心支持,央行作為最終買家 |

無限QE對全球經濟的深遠影響:通膨、利率與貨幣

無限QE不只是金融界的救星,它像漣漪般擴散,觸及經濟每個角落,從物價到匯率,都留下不可磨滅的痕跡。這些變化不僅短期內撐起市場,也為長期結構調整埋下伏筆。

通膨壓力:央行印鈔的代價?

談到無限QE,最熱議的莫過於它是否會點燃通膨大火。央行大舉印錢,貨幣量暴增,如果實體產出跟不上,物價自然水漲船高。這不只限於消費品,先前往往從資產市場發酵。

* 資產端先熱起來:錢太多追逐股票或房產,價格就飆;這就是所謂的資產通膨,富人先笑。

* 漸漸滲透實體:多餘資金流入日常消費,推高食物、交通等成本,形成消費通膨。央行當然不是坐視不管,他們會用升息或縮減資產來控管。舉例來說,美國勞工統計局的數據就顯示,聯準會大撒幣後,消費者物價指數有段時間明顯上揚,引發失控疑慮。(來源:美國勞工統計局) 事實上,這也提醒我們,通膨不是壞事,但過火就麻煩了。

超低利率環境:存款與借貸的兩難

無限QE的核心招數之一,就是央行掃貨壓低債券收益率,連帶拖低整體利率,讓市場長期泡在近零水準。這對不同族群的影響天差地別。

* 存錢一族吃虧:靠利息過活的人,收益幾乎歸零,通膨還在啃食購買力,只好轉戰高風險投資。

* 借錢方樂見其成:企業融資變便宜,敢大舉擴廠;民眾房貸輕鬆,房市熱絡。這種環境確實加速復甦,但也讓儲蓄文化面臨考驗,尤其在高齡化社會。

貨幣貶值風險:美元霸權的挑戰與新興市場的衝擊

一國大印錢,貨幣供給膨脹,貶值壓力難免,尤其對全球老大美元來說,這是場大考驗。

* 美元地位動搖:作為儲備貨幣,無限QE讓人質疑其耐久力,有些國家轉向黃金或歐元分散風險,長期看可能稀釋其影響力。

* 新興市場的雙面刃:發達國資金外溢,短期內刺激當地股市和經濟,但熱錢一來一去,易生泡沫。當撤退時,匯率崩、危機爆,像是1997年亞洲風暴的重演。這也迫使這些國家加強資本管制,維持穩定。

無限QE對各類資產的衝擊與機會:股市、房市、黃金、加密貨幣與美債

無限QE像洪水般淹沒市場,各種資產的反應各異,有的乘勢而上,有的暗藏危機。理解這些,能讓投資者抓住風口,避開暗礁。

股市:流動性氾濫下的「非理性繁榮」?

低利率讓股票閃閃發光,無風險收益低,資金全擠進股市。企業借錢便宜,回購股票、擴張計畫如火如荼,股價水漲船高。即使經濟還在喘息,市場也常見脫離基本面的漲勢,尤其是科技和成長型股票,因為它們的未來現金流在低折現率下更值錢。但這也埋下隱憂:一旦流動性收緊,泡沫破裂,修正來得兇猛。2020年疫情後的美股牛市,就是活生生的例子。

房市:資產泡沫化的隱憂

房地產跟股市一樣,受益於低貸款成本和避險心態。QE時代,錢多房少,價格狂飆,尤其在紐約、東京等熱點城市。投資者視房產為抗通膨堡壘,需求爆棚。但供應跟不上,泡沫隱現;年輕人買房更難,社會成本上升。若央行轉向緊縮,房價腰斬不是夢。全球數據顯示,QE後多國房市熱度居高不下,值得警惕。

黃金與加密貨幣:抗通膨與避險的新選擇

* 黃金:老字號保值王,在印鈔狂潮下大放光彩。貨幣貶值恐慌時,它像避風港,價格常逆勢上攻。投資者愛它,因為它不靠任何人,純粹對抗購買力流失。

* 加密貨幣:比特幣等被捧為數位黃金,供應固定、去中心化,吸引對傳統體系失望的人。在QE推升的流動性浪裡,它們暴漲,但波動劇烈,也像過山車。2021年的加密熱潮,就反映了這種新選擇的魅力與風險。

美債:央行買盤下的收益率困境

美國國債是避險天王,QE時央行狂買,價格上漲、收益率下滑。這讓它安全但不吸金,追求收益的投資者轉身離去。不過,在亂世中,它仍是定海神針。長期低收益挑戰退休基金,但央行支撐讓它不易崩。未來若通膨竄起,美債可能面臨拋售潮。

| 資產類別 | 無限QE下的衝擊與機會 |

|---|---|

| 股市 | 機會:流動性充裕推升估值,企業融資成本低,有利於擴張和回購;成長股尤其受惠。 衝擊:可能導致估值過高,脫離基本面,形成泡沫;一旦政策轉向,市場可能面臨大幅修正。 |

| 房市 | 機會:低利率刺激購房需求和投資意願;作為實體資產,具備抗通膨特性。 衝擊:房價飆升,加劇資產泡沫風險;年輕一代購房難度增加;政策緊縮時可能面臨價格下行壓力。 |

| 黃金 | 機會:傳統避險資產,對抗法定貨幣貶值和通膨的有效工具;在不確定性中提供保值功能。 衝擊:若通膨預期受控或利率上升,黃金吸引力可能下降;持有黃金不產生利息收入。 |

| 加密貨幣 | 機會:新興的「數位黃金」,被視為對抗傳統金融體系風險和通膨的工具;去中心化特性吸引追求創新和高風險回報的投資者。 衝擊:價格波動巨大,風險極高;監管不確定性;能源消耗問題;易受市場情緒和政策消息影響。 |

| 美債 | 機會:作為全球最安全的避險資產,在市場動盪時仍受追捧;央行買盤提供支撐。 衝擊:央行大量購買導致收益率長期低迷,對於追求收益的投資者吸引力不足;若通膨失控或央行縮表,可能面臨價格下跌和收益率上升的壓力。 |

無限QE的潛在風險與長期後果:你不可不知的資產泡沫、貧富差距與財政紀律挑戰

無限QE短期內是經濟的護盾,但長遠來看,它像雙頭蛇,帶來穩定也種下禍根。這些風險不只限於市場,還波及社會公平和國家治理,值得每個人警覺。

資產泡沫化:金融市場的不穩定因素

錢如洪水傾瀉,卻沒撐起實體成長,資產價格就容易脫軌,變成泡沫。股市、房市,甚至加密領域,都可能在投機熱中失控。一旦央行踩煞車,或信心崩盤,連鎖效應會放大成危機。歷史上,1929年大蕭條前就有類似跡象,QE時代的我們需吸取教訓,別讓流動性變成隱形炸彈。

貧富差距擴大:政策的「副作用」

QE的甜頭多半流向有資產的人:股價房價漲,他們財富翻倍;但靠薪水過活的基層,卻被高物價擠壓,買房夢更遙遠。這不只數字遊戲,還放大社會裂痕,富人圈子越拉越大,基層不滿累積。歐美數據顯示,QE後基尼係數上升,政策設計需更注重分配公平,否則動盪難免。

國家財政紀律的挑戰與道德風險

央行買國債,等於給政府開綠燈,花錢不手軟,因為債務有買家。這鬆懈了預算管制,債台高築成常態,衍生道德風險:為何不改革結構,就靠印錢度日?國際貨幣基金組織多次敲警鐘,長期靠非常規政策,會侵蝕財政健全和金融穩健。(來源:國際貨幣基金組織) 未來,這可能讓債務危機全球化。

無限QE下的台灣與香港:在地化的影響與挑戰

全球QE浪潮如海嘯,台灣與香港作為貿易樞紐,首當其衝。這些開放經濟體不僅感受到資金潮湧,還得因地制宜應對,平衡成長與穩定。

台灣央行面對無限QE的策略選擇與挑戰

台灣出口依賴全球,QE帶來的熱錢讓央行頭痛:

* 匯率壓力:新台幣易升值,傷害出口廠商;央行常出手干預,但得避開操縱指控。

* 物價把關:輸入通膨從原物料來襲,央行夾在成長與穩定間求平衡。

* 資產過熱:股市房市漲勢猛,泡沫隱現;需用信用管制壓火。

* 利率兩難:跟隨全球低檔,空間窄,調整易擾動國內。台灣的經驗顯示,靈活操作是關鍵。

香港作為國際金融中心的獨特影響

香港綁美元,QE效應直球面對:

* 利率跟隨:超低環境延燒,存款收益慘,借貸熱。

* 資產衝擊:資金湧入,樓價全球頂尖,貧富拉大,社會壓力爆表。

* 資本動盪:樞紐地位放大流動風險,金融韌性受考驗。香港金管局常透過操作穩匯,但QE溢出讓本地更依賴全球脈動。

本地投資者與企業的機會與風險

* 投資者:資產增值是禮物,但泡沫與轉向風險如影隨形。建議多元化,添黃金等抗通膨品,守住財富。

* 企業:低成本融資助轉型,但匯率亂、通膨漲、供應斷,都增成本。需強化財務韌性,抓準全球變局。

投資者在無限QE時代的應對策略與資產配置建議

QE重塑投資地圖,舊思維失效,新策略需靈活。重點是防禦為主,機會為輔,穿越不確定。

多元化資產配置的重要性

別把錢全押一處,分散是王道。跨股票、債券、房產、大宗、另類資產,甚至跨區跨業,能緩衝震盪。QE時代,全球連動強,多元化不只減險,還放大回報潛力。

關注實體資產與具備抗通膨特性的投資

通膨陰影下,實體品是盾牌:

* 房地產:優質物業在低利通膨中增值穩。

* 黃金白銀:經典抗衡,亂世保值。

* 大宗商品:油農產品漲勢強,ETF易入手。

* TIPS債券:隨通膨調,護本金。這些能對沖貨幣弱化,尤其在QE尾聲。

審慎評估成長股與價值股的投資機會

流動性旺,成長股如科技飛天;但通膨起,價值股如銀行能源更穩。它們估值親民,復甦時分紅厚。依風險胃口平衡,週期轉換時調整。

風險管理與保持現金彈性

機會雖多,警惕不可少:

* 設止損,定期掃描組合,避熱追。

* 留現金:高不確定時,它是彈藥,抓低點或應急。通膨吃收益,但安全第一。

結論:無限QE的未來展望與深遠啟示

無限QE在危機中救駕有功,避免了大崩,注入活水穩市場、推資產。但代價不小:泡沫、落差、財政鬆綁,都在醞釀。未來,聯準會等央行退場難題大,如何緩縮QE、升息,決定全球命運。錯步,可能再掀波瀾,經濟新常態中,央行角色更重,貨幣財政需合拍。

對個人企業,啟示清楚:學懂政策脈絡,養多元思維,風險控管優先。這是變革時代的生存術。

常見問題 (FAQ)

無限QE到底是什麼?與一般的量化寬鬆(QE)有何本質區別?

無限QE是量化寬鬆的極端版本,央行誓言不限規模買進金融資產,注入無盡流動性來化解危機。相較傳統QE有固定額度和時程,無限QE更彈性,持續到經濟穩住。它多在金融浩劫時登場,像是2020年疫情的急救。

聯準會啟動無限QE的主要原因和歷史背景為何?

聯準會開動無限QE,通常是經濟重症和市場崩潰逼近時。例如2020年3月疫情封鎖,經濟凍結、失業狂飆、金融乾涸,他們速戰速決,避免系統瓦解。背景多涉衰退、高失業、通縮威脅,延續2008年QE遺緒但更激進。

無限QE政策對普通民眾的日常生活和財富配置有何影響?

對大眾生活,無限QE影響多面:

- 資產增值:持股持房者,價格漲財富增。

- 儲蓄收益降低:低利率讓存款無利,甚至輸通膨。

- 生活成本上漲:通膨傳導,開支加重。

- 貧富差距擴大:有資產者笑,無者苦。

配置上,拋棄純存錢,轉多元抗通膨投資,如股票或黃金,保衛荷包。

無限QE會導致通貨膨脹失控,甚至惡性通膨嗎?

無限QE增錢供給,確有通膨隱憂,先資產後消費。但惡性通膨需極端,如財政崩、央行失獨立、生产斷鏈。現代央行監控CPI,用升息縮表控管,避免失控。QE加壓,但不等於末日。

在無限QE的環境下,投資股票、房地產、黃金和加密貨幣哪種資產更具優勢?

QE下各資產有優劣,依風險偏好定:

- 股票:流動低利助漲,但泡沫險。

- 房地產:抗通膨實體,但漲多泡大。

- 黃金:貶值克星,穩健。

- 加密貨幣:高報高險,新潮選擇。

多元化是王道,偏抗通膨者。

美國實施無限QE後,台灣或香港等其他地區的央行會如何應對?

美國QE溢出全球,台灣香港因應各異:

- 台灣央行:抗台幣升,平衡匯物經;干預或管制壓熱。

- 香港金管局:匯率綁美,利率同步;資金湧推資產,抑泡穩匯。

無限QE政策預計何時會結束?其退場機制會對市場造成什麼衝擊?

結束無定時,視經濟數據如通膨就業。退場步驟:

- 縮減資產購買(Tapering):漸減買量。

- 升息:拉高基準。

衝擊包括:

- 市場波動加劇:恐慌賣壓。

- 資產價格修正:股房調。

- 債券收益率上升:借貸貴。

央行溝通漸進,減震。

無限QE是否會加劇貧富差距,導致社會財富分配不均?

會,QE加劇落差因:

- 資產價格上漲:低利推股房,富人獨享。

- 對工資收入者影響較小:基層無益,反壓生活。

資產持有者超前,無者難翻身,分配更偏。

除了對資產市場的影響,無限QE還可能帶來哪些長期性的經濟結構變化?

QE重塑結構:

- 「殭屍企業」問題:低利養弱雞,阻淘汰。

- 政府財政紀律鬆弛:債買家在,花錢鬆。

- 全球貨幣體系再平衡:美元挑戰,多元儲備起。

- 創新與科技投資加速:廉融資推高險創新。

對中小企業而言,無限QE是帶來了更多機遇還是潛在風險?

對中小企是雙刃:

- 機遇:

- 融資成本降低:貸易營運擴。

- 市場需求回升:刺激消費投。

- 潛在風險:

- 通膨壓力:物料勞漲。

- 競爭加劇:大企擠壓。

- 市場波動:退場下行衝。

抓廉融資,防成本變。