核心CPI是什麼?定義與為何重要

在觀察整體通膨走向時,消費者物價指數(CPI)是最廣為人知的經濟指標之一。然而,對於政策制定者與市場分析者而言,真正能反映長期物價趨勢的關鍵數據,其實是「核心CPI」。這項指標並非簡單地追蹤所有商品價格的變動,而是經過精心篩選,剔除短期波動因素後,用來掌握經濟中潛在且持續的通膨壓力。正因如此,核心CPI成為中央銀行衡量貨幣政策是否需要調整的重要依據,也被視為判斷經濟是否過熱或陷入停滯的風向球。

核心CPI與一般CPI的關鍵差異:為何要排除波動項目?

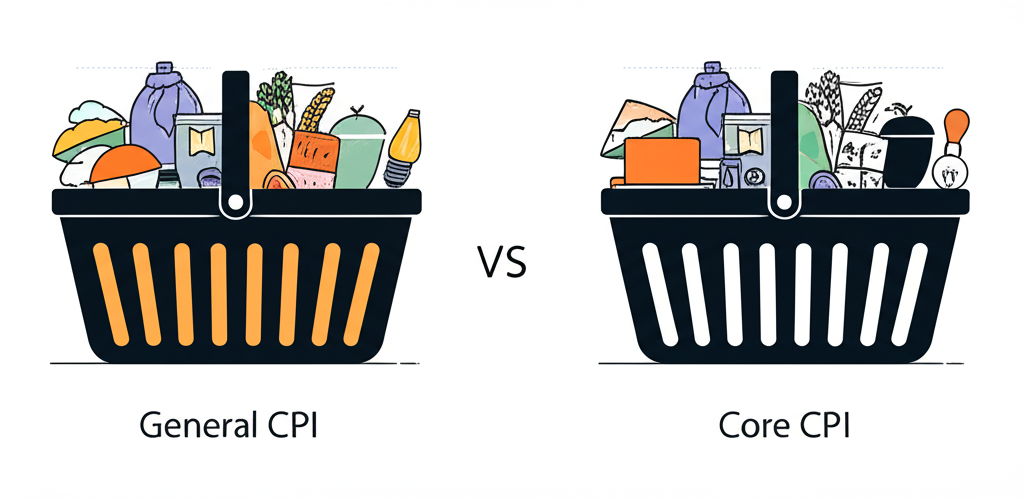

一般所說的CPI,又稱為「整體CPI」,反映的是消費者日常購買的一籃子商品與服務的總體價格變化,範圍涵蓋食品、能源、交通、醫療、居住等所有項目。然而,這樣的數據容易受到外在突發事件干擾——例如颱風導致蔬果價格飆漲,或是國際地緣衝突引發油價暴衝。這些短暫的價格波動雖然確實影響民眾生活,但並不代表整體經濟面臨結構性通膨。

核心CPI的設計理念正是為了過濾掉這些「一次性」或「外部衝擊」所造成的干擾,特別是將食品與能源兩大變動劇烈的項目排除在外。食品價格受天候、產季與國際糧價影響極大,而能源則高度仰賴全球原油市場供需與地緣政治情勢。若央行僅依據這些短期波動來決定是否升息或降息,很可能會做出反應過度或延遲的決策,進而擾動經濟穩定。

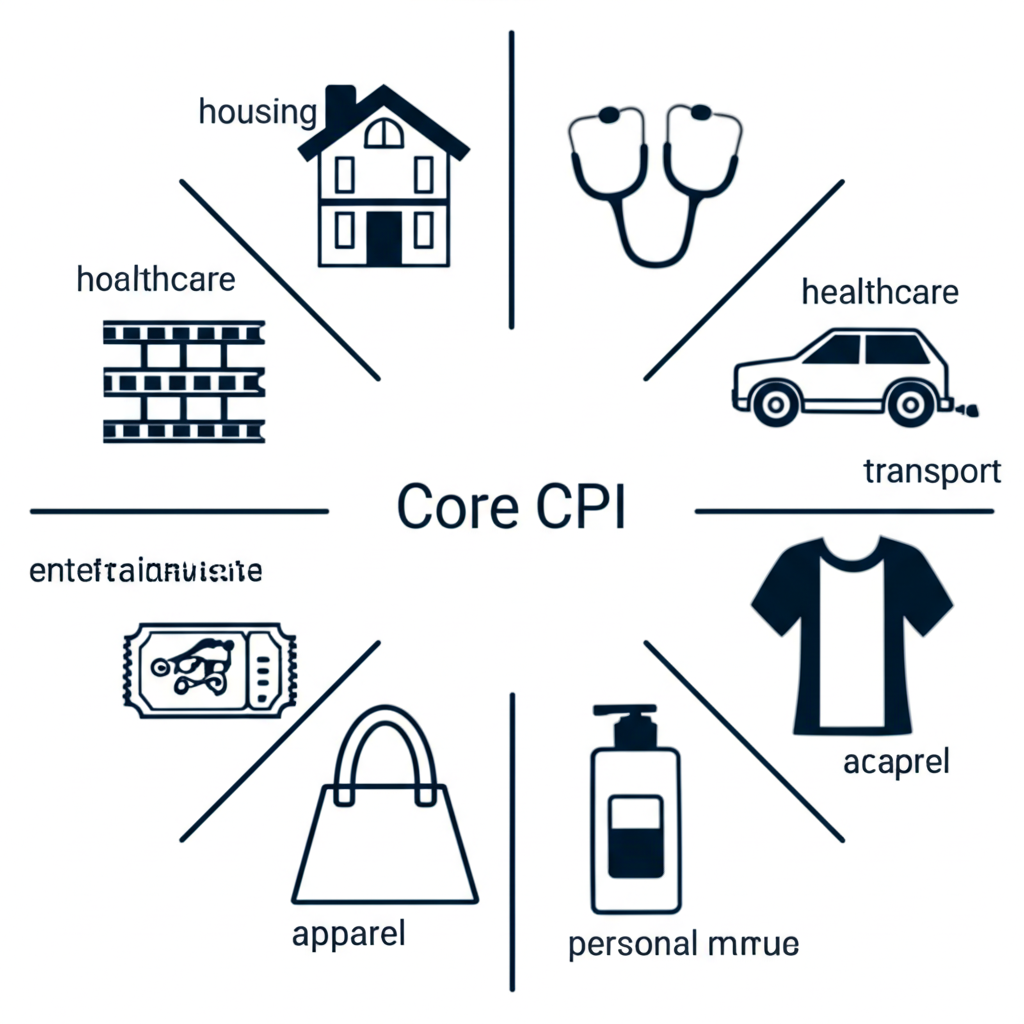

核心CPI的組成與計算方式

排除食品與能源後,核心CPI所涵蓋的項目其實更貼近多數家庭長期支出的結構。它主要包含居住、醫療、交通服務、教育娛樂、服飾以及其他個人服務等類別。這些項目的價格變動通常較為緩慢,且與工資成長、服務供給、市場競爭力等因素密切相關,因此更能反映出內需市場的真實狀況與通膨慣性。

各國統計機構會定期調查消費者支出模式,根據各項商品與服務在家庭預算中的比重設定權重,再計算出加權後的價格變動幅度。最終公布的數據多以「年增率」呈現,也就是與前一年同期相比的成長幅度。這種計算方式能有效消除季節性因素,讓趨勢更清晰可辨。

以下表格簡要比較一般CPI與核心CPI的主要差異:

| 特性 | 一般CPI (Headline CPI) | 核心CPI (Core CPI) |

| 涵蓋範圍 | 所有消費品和服務 | 排除食品和能源價格的所有消費品和服務 |

| 目的 | 衡量消費者整體物價變動 | 衡量更持久、根本的潛在通膨趨勢 |

| 波動性 | 較高,易受短期事件影響 | 較低,更能反映結構性通膨壓力 |

| 政策參考性 | 反映當前生活成本壓力 | 央行制定貨幣政策的關鍵參考指標 |

核心CPI對經濟與貨幣政策的深遠影響

中央銀行在制定利率決策時,最關注的並非當月油價或颱風後的菜價,而是經濟中是否存在持續性的通膨壓力。這正是核心CPI的核心價值所在。透過觀察核心CPI的走勢,央行能夠判斷通膨是否已深植於工資、服務定價與企業預期之中,進而評估是否需要透過升息或降息來調節總體經濟。

當核心CPI連續數月高於目標水準(如2%),代表內需動能過強,勞動市場可能過度緊繃,薪資與物價有螺旋上升的風險。此時,央行通常會啟動緊縮政策,提高利率以冷卻支出與投資。相反地,若核心CPI長期低迷,甚至趨近負值,則暗示需求不足,可能陷入通縮困境,此時降息或量化寬鬆便成為刺激經濟的選項。

核心CPI對投資市場的影響解析

每次核心CPI數據公布,幾乎都會引發金融市場的短暫波動。投資人透過這項指標預測央行下一步動作,進而調整資產配置。

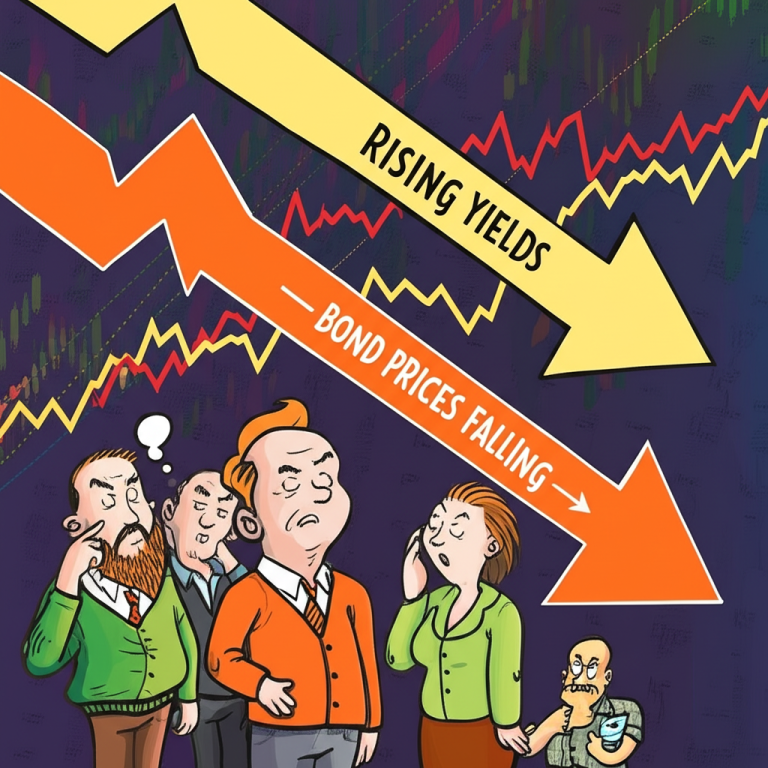

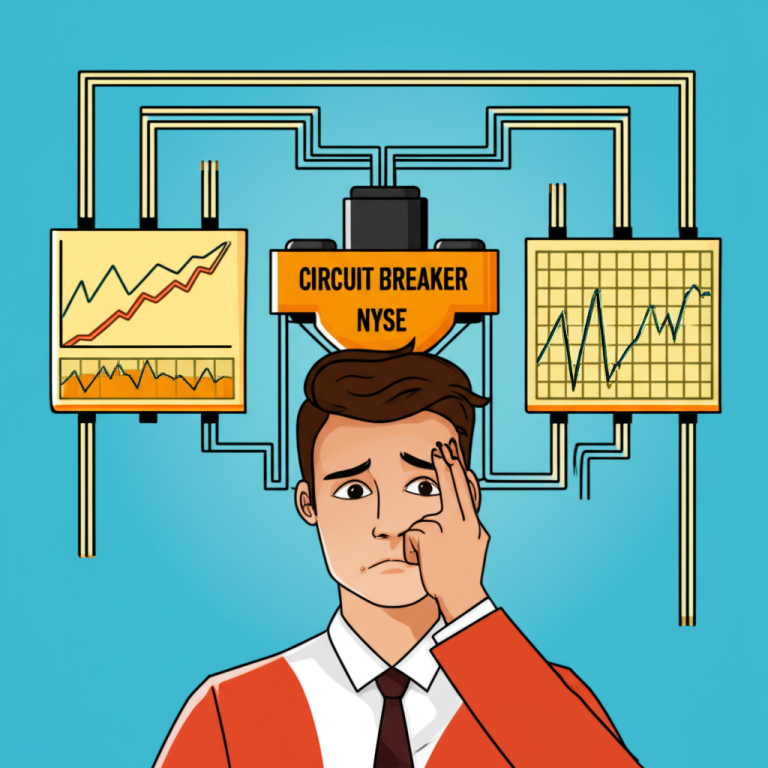

若數據高於預期,市場會預期升息機率上升,導致債券價格下跌、殖利率攀升。股市方面,對利率敏感的族群如科技股、房地產與高本益比成長股往往首當其衝,因未來現金流的折現率提高。相對而言,金融類股可能受惠於利差擴大。

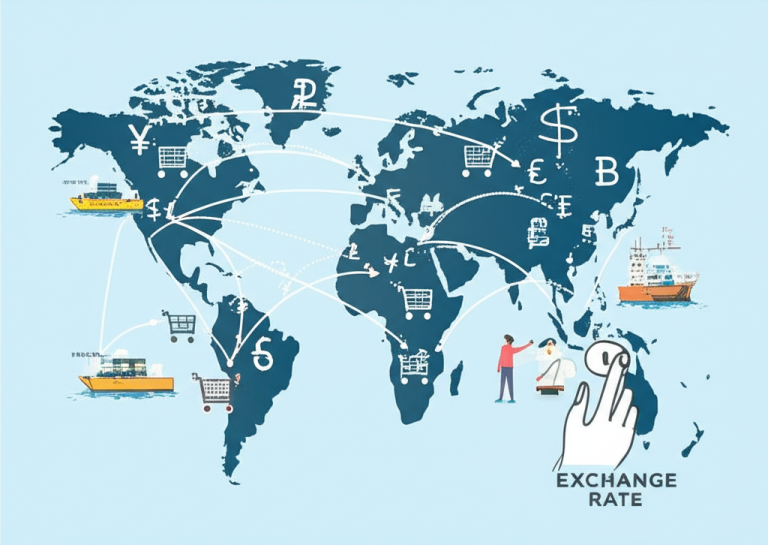

在外匯市場,若一國核心CPI持續升溫,且央行展現鷹派立場,其貨幣通常會獲得支撐,吸引國際資金流入套利。例如美國聯準會便長期以核心PCE為主要通膨指標,但市場同樣高度關注核心CPI作為輔助判斷。

投資人可依據核心CPI的趨勢靈活調整策略:在通膨升溫階段,增持抗通膨資產如黃金、不動產信託(REITs)、大宗商品相關股票或具有定價能力的消費龍頭;當通膨趨緩,則可逐步回歸成長型資產,如創新科技或電動車產業鏈。

值得注意的是,不同產業對通膨的承受力差異甚大。公用事業與必需消費品因需求穩定,較能將成本轉嫁;而非必需消費品、旅遊與零售等行業,則易受物價上漲壓抑消費意願,營收與獲利可能受到衝擊。

台灣與香港核心CPI的在地觀察與解讀

雖然核心CPI的定義在全球大致相同,但各國因經濟結構與消費型態差異,其實際表現與解讀方式也有所不同。以台灣與香港為例,兩地雖同屬亞洲開放型經濟體,但其核心CPI的驅動因素卻各有特色。

在台灣,核心CPI由行政院主計總處編製,計算時排除蔬果與能源項目。由於台灣服務業佔GDP比重逐年提升,加上近年基本工資調漲與人力短缺問題,使得服務類價格成為推升核心CPI的主要動能。舉例來說,餐飲外食費、理髮美容、托育服務與醫療費用等,皆呈現緩步上揚趨勢。此外,住宅租金雖未直接納入CPI計算,但以「居住服務」形式反映,其漲幅也逐漸受到重視。民眾可透過行政院主計總處網站查詢最新統計資料,掌握核心CPI的月度與年度變化,作為判斷物價走勢的參考。

香港的核心CPI則由政府統計處發布,其特色在於居住類支出佔比極高,特別是私人住宅租金,常是影響核心CPI波動的關鍵。由於香港房地產市場高度集中,租金變化不僅反映通膨,也與樓市景氣、利率環境及人口流動密切相關。此外,醫療、教育與交通服務等項目也因供給受限而價格偏剛性。值得注意的是,香港實施聯繫匯率制度,貨幣政策主要跟隨美國聯準會,因此核心CPI對本地利率的直接影響較小,但仍是評估市民生活壓力與社會經濟穩定的重要指標。公眾可於香港政府統計處官網查閱詳細報告。

以下為台灣與香港核心CPI主要組成項目的權重範例(實際數值會隨年度支出調查調整):

| 核心CPI組成項目 | 台灣 (範例權重) | 香港 (範例權重) |

| 居住類 | 25-30% | 35-40% |

| 醫療保健類 | 4-6% | 3-5% |

| 交通服務類 | 6-8% | 8-10% |

| 教育與娛樂類 | 12-15% | 10-12% |

| 服飾類 | 3-5% | 2-4% |

| 其他商品與服務 | 20-25% | 15-20% |

核心CPI的局限性與綜合分析視野

儘管核心CPI在政策分析上具有高度參考價值,但其缺點也不容忽視。最大的爭議在於:食品與能源雖具波動性,卻是每個家庭每月必付的開支。當國際油價狂飆或糧食危機爆發,即使核心CPI穩定,民眾仍會感受到沉重的生活壓力。換句話說,核心CPI可能「忽略」了民眾最直接的痛點。

因此,單看核心CPI並不足以全面掌握通膨全貌。決策者與投資人應搭配其他指標進行交叉驗證:

- 生產者物價指數(PPI):反映工廠端的成本壓力,通常會滯後傳導至消費者端,是預測未來CPI走勢的重要先行指標。

- 工資成長率:若薪資增幅持續高於生產力成長,可能引發「薪資推動型通膨」,尤其在服務業為主的經濟體中更為顯著。

- 租金指數:居住成本在CPI中權重極高,租金變動不僅影響核心CPI,也反映房市供需與利率環境。

- 失業率:低失業率通常伴隨薪資上漲壓力,為通膨埋下種子。

- 消費者信心指數:當民眾普遍預期物價將上漲,可能提前消費或要求加薪,形成自我實現的通膨預期。

唯有綜合這些面向,才能區分通膨是來自外部供給衝擊,還是內需過熱所導致的結構性問題,進而做出更精準的判斷。

核心CPI與你的日常生活:實用影響篇

你可能不會每天查看核心CPI數據,但它確實悄悄影響著你的荷包與財務決策。當核心CPI持續上升,代表除了菜價油價外,連房租、理髮、看醫生、訂閱串流平台等日常開銷都在漲價。這意味著你的購買力正在被侵蝕,即使薪水沒變,生活品質也可能默默下滑。

對於背負房貸或信用卡債務的人來說,核心CPI更是不可忽視的警訊。若數據顯示通膨壓力升溫,央行很可能調高利率,導致你的月付金跟著增加。相反地,若核心CPI低迷,雖可能延後升息,但也暗示經濟動能不足,影響就業與薪資成長前景。

面對這樣的環境,你可以採取幾個實際行動:

- 調整資產配置:避免資金全數放在低利率存款中,考慮分散投資於股票、不動產或抗通膨債券,讓報酬率有機會跑贏通膨。

- 檢視消費習慣:在物價上漲期間,優先滿足必要支出,減少衝動性購物,並善用比價工具節省開銷。

- 爭取合理薪資:在績效考核或跳槽時,參考通膨幅度提出調薪要求,確保實質收入不被稀釋。

- 提前規劃大筆支出:若預期某些耐久財(如家電、汽車)價格將上漲,可評估是否提前購入以鎖定成本。

理解核心CPI,不只是掌握經濟脈動的知識,更是保護個人財富、做出理性決策的實用工具。

常見問題 (FAQ)

1. 核心CPI和消費者物價指數 (CPI) 有什麼不同?

消費者物價指數(CPI),又稱整體CPI或總體CPI,衡量的是所有消費者商品與服務的平均價格變化。而核心CPI(Core CPI)則是從整體CPI中排除了波動性較大的食品和能源價格,旨在更精準地反映經濟中長期且根本的通膨趨勢,不受短期供需衝擊的影響。

2. 為什麼核心CPI會排除食品和能源價格?

食品和能源價格容易受到季節性、天氣、地緣政治事件、國際油價等因素影響,導致短期內劇烈波動。這些波動往往是暫時性的「噪音」,無法真實反映經濟體內部的潛在通膨壓力。排除這些項目,有助於中央銀行更清晰地判斷通膨的長期走向,避免因短期波動而誤判形勢,進而做出不合適的貨幣政策決策。

3. 核心CPI數據高漲或下跌,對一般民眾的生活有什麼影響?

核心CPI高漲意味著除了食品和能源外,其他商品與服務的價格也在普遍上漲,導致民眾的購買力下降。這可能影響房貸、信用卡等浮動利率貸款的成本,因央行可能升息。反之,核心CPI下跌可能表示通膨壓力減輕,但如果持續下跌甚至出現通縮,則可能反映經濟活動疲軟,影響就業和收入。

5. 超級核心CPI是什麼?它和核心CPI有何區別?

「超級核心CPI」(Super Core CPI)是一個比核心CPI更進一步的通膨衡量指標,它不僅排除了食品和能源價格,還可能進一步排除如住房租金等變動較大的服務類別,特別是那些對利率變化反應較為遲鈍的項目。其目的是為了更精準地觀察與勞動市場緊密相關的服務業通膨,對判斷潛在的薪資-物價螺旋式上升提供更純粹的視角。超級核心CPI通常是某些央行在特定時期為評估更深層次通膨壓力而採用的內部或補充指標,不如核心CPI普及。

6. 投資者應該如何利用核心CPI數據來調整投資策略?

投資者可將核心CPI視為判斷央行貨幣政策走向的重要依據。當核心CPI持續走高,可能預示央行將升息,此時可考慮:

- 減少對利率敏感的成長股配置。

- 增加對抗通膨資產(如黃金、REITs、大宗商品)的配置。

- 重新評估債券投資,因高通膨可能導致債券殖利率上升、價格下跌。

反之,若核心CPI穩定或下降,則可考慮增加成長型資產的投資比重。

7. 核心CPI年增率代表什麼意義,如何解讀?

核心CPI年增率是指當月或當季的核心CPI與去年同期相比的變化百分比。例如,若核心CPI年增率為3%,表示排除食品和能源價格後,消費者購買一籃子商品和服務的價格比去年同期平均上漲了3%。年增率是判斷通膨趨勢最常用的指標,因為它消除了季節性因素的影響,能更清晰地看出通膨的長期動態。

8. 除了核心CPI,還有哪些指標可以用來判斷通膨趨勢?

除了核心CPI,常用的通膨相關指標還有:

- 整體CPI (Headline CPI):反映所有消費品的總體通膨。

- 生產者物價指數 (PPI):衡量生產者端的成本變化,常被視為CPI的先行指標。

- 工資成長率:勞動成本是物價的重要組成部分,其變化影響服務業通膨。

- 租金指數:居住成本是核心CPI中的重要組成,租金變動對通膨有顯著影響。

- 商品價格指數:如國際油價、糧食價格等,影響整體通膨。

綜合分析這些指標能提供更全面的通膨圖景。

9. 核心CPI的變化會如何影響中央銀行的貨幣政策?

核心CPI是中央銀行制定貨幣政策的關鍵參考指標。當核心CPI持續高於央行的通膨目標(如2%),且有加速跡象時,央行可能會採取緊縮貨幣政策,例如升息,以抑制通膨。反之,若核心CPI長期低於目標,央行可能會採取寬鬆政策,例如降息,以刺激經濟活動和通膨回升。央行希望透過管理核心CPI來引導通膨預期,維持物價穩定。

10. 核心物價指數是什麼?它和核心CPI是同一個概念嗎?

「核心物價指數」通常就是指「核心消費者物價指數」(Core CPI)。這兩個詞彙在多數情況下可以互換使用,都是指排除了食品和能源價格的消費者物價指數,目的是為了衡量更根本的通膨趨勢。雖然不同國家或機構可能在術語上略有差異,但其核心概念和目的都是一致的。