QT 是什麼?一個多義詞的快速導覽與核心概念解析

「QT」這兩個字母看似簡單,卻在不同領域中承載著截然不同的意義。當你在新聞、技術論壇或醫療報告中看到這個縮寫時,它可能指的完全不是同一件事。有人談的是全球央行的貨幣政策動向,有人討論的是跨平台應用開發工具,也有人關心的是心電圖上的健康指標。正因如此,理解「QT」背後的語境至關重要。

為了幫助讀者快速釐清脈絡,本文將深入剖析「QT」在四大主要領域中的真實意涵:首先是影響全球資金流向的**量化緊縮**(Quantitative Tightening),其次是科技圈廣泛使用的**Qt 程式開發框架**,再來是臨床診斷中不可忽視的**QT 間期**,最後也涵蓋日常生活中常見但容易被忽略的**靈修時間**與**優質陪伴**等含義。透過系統性梳理,你將不再被這個簡短縮寫所混淆。

—

核心議題:量化緊縮 (Quantitative Tightening, QT) 的深度剖析

當全球股市波動加劇、債券殖利率攀升,背後往往藏有一個關鍵推手——量化緊縮。這項由中央銀行主導的政策操作,正悄然改變市場的資金格局,並對投資、企業營運乃至個人財務規劃產生深遠影響。

什麼是量化緊縮?定義、目的與貨幣政策工具

量化緊縮,簡稱QT,是中央銀行為了抑制通膨、回收市場過剩流動性而採取的一種非傳統貨幣政策手段。與市場更熟悉的升息不同,QT的核心在於「縮表」,也就是主動或被動地減少央行持有的資產規模,進而降低金融體系中的資金供給。

這種政策通常出現在經濟過熱、物價持續上漲的時期。回想2008年金融海嘯後,各國央行紛紛啟動量化寬鬆(QE),透過大舉購債向市場注入資金,以提振信心與刺激成長。然而,當經濟逐步復甦,這些龐大的流動性若未能適時抽離,便可能引發資產泡沫與通膨壓力。因此,QT便成為QE的「退場機制」,象徵貨幣政策從寬鬆走向正常化的過渡階段。

美國聯準會在2017年首次大規模執行QT,當時經濟已穩定復甦,通膨溫和上升。雖然該計畫在2019年因市場動盪提前結束,但到了2022年,面對四十年來最嚴重的通膨壓力,聯準會再度啟動縮表行動,這次規模更大、節奏更明確,也讓全球投資人重新正視QT的影響力。

QT 與量化寬鬆 (QE) 的對比:政策工具與市場效應

要掌握QT的本質,就必須先理解它的「前身」——量化寬鬆(QE)。這兩者如同貨幣政策的油門與煞車,在不同的經濟週期中輪流上場。

| 特性 | 量化寬鬆 (QE) | 量化緊縮 (QT) |

| :——— | :———————————————- | :———————————————- |

| **政策方向** | 寬鬆 (刺激經濟、應對通縮) | 緊縮 (抑制通膨、回收流動性) |

| **操作手段** | 大規模購買政府債券、抵押貸款支持證券 (MBS) | 停止對到期債券進行再投資,或直接出售資產 |

| **資產負債表** | 擴大 | 縮小 |

| **市場流動性** | 增加 | 減少 |

| **利率影響** | 降低長期利率 | 推升長期利率 |

| **通膨目標** | 避免通縮、推升通膨至目標水平 | 抑制通膨、使其回歸目標水平 |

| **經濟影響** | 刺激投資與消費、促進經濟增長 | 可能減緩經濟增長、甚至引發衰退 |

從這張對照表可以看出,QE是一種「擴張性」操作,透過買債向市場灑錢;而QT則是「收斂性」作為,讓資金慢慢退出體系。兩者雖手段相反,卻都是央行因應經濟環境變化的必要工具。

量化緊縮的運作機制:聯準會 (Fed) 如何實施縮表?

聯準會執行QT的方式,主要採用「被動縮表」。這意味著他們不會立刻在市場上拋售所持債券,而是讓持有的美國公債與MBS自然到期,並決定不再將收回的本金重新投入市場。換句話說,這些資金就像水流進乾涸的河床,不會再回流金融體系。

這樣的機制看似溫和,但影響卻是實質的。當債券到期後本金未再投資,財政部償還的資金便會從銀行在聯準會的準備金帳戶中扣除。這直接導致銀行體系的準備金減少,進而壓縮其放貸能力。

進一步來看,這個過程會觸發一連串連鎖反應:

– 銀行可用資金變少,拆借意願下降,帶動聯邦基金利率上揚。

– 貨幣市場利率跟進上升,連動房貸、企業貸款等成本提高。

– 市場整體資金成本上升,投資與消費動能隨之減弱。

你可以把聯準會的資產負債表想像成一個巨大的水庫。QE時期不斷開閘引水,讓市場如雨後春筍般活絡;而QT則是關閉進水口,甚至打開排水閥,讓水位緩慢下降。這個過程雖不激烈,但長期下來足以改變整個經濟生態。投資人可透過追蹤聯準會資產負債表數據,掌握縮表進度與市場資金的變化趨勢。

QT 對金融市場與實體經濟的深遠影響

量化緊縮絕非紙上談兵,它的效應會真實反映在股市、債市、匯市與企業營運之中。

利率走高是最直接的結果。隨著銀行準備金縮減,短期利率受到推升,長期利率也因市場對資金稀缺的預期而上漲。這使得房貸、車貸與企業融資成本全面攀升,進而抑制民間支出與投資意願。

在資本市場方面:

– **股市**面臨估值壓力。未來現金流在高折現率下價值降低,科技股等成長型資產尤其受創。加上企業獲利可能因融資困難與需求下滑而放緩,股價雙重承壓。

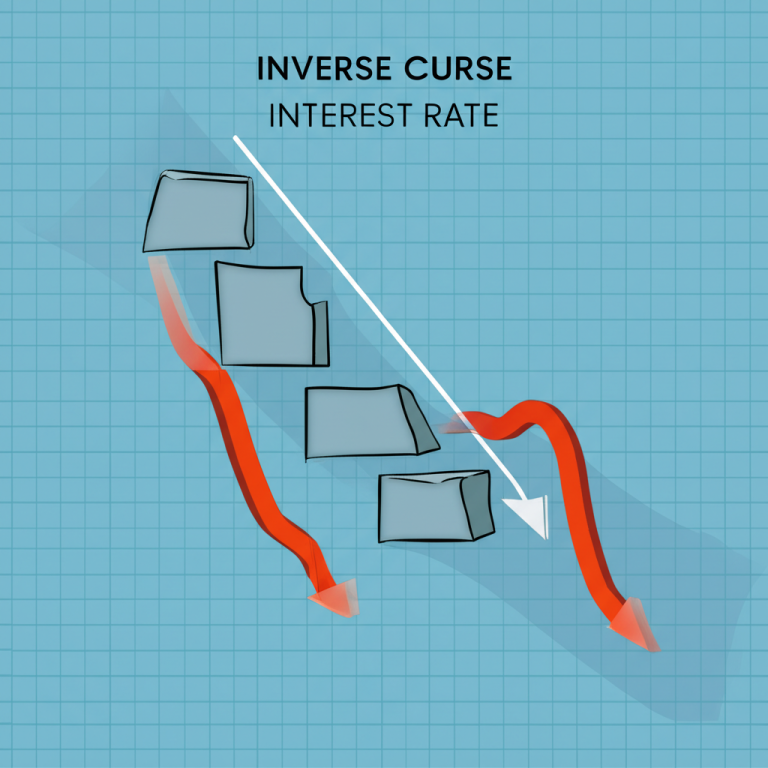

– **債市**則經歷供需結構改變。當央行不再承接到期公債,市場需由私人投資人吸收,導致債券價格下跌、殖利率上升。殖利率曲線也可能因此趨平甚至倒掛,成為經濟衰退的前兆之一。

此外,QT還可能影響匯率走勢。美元因利率相對提高,吸引國際資金回流,使美元走強,對新興市場造成壓力。資本外流、貨幣貶值、外債償還成本上升,形成惡性循環。

從宏觀角度看,QT的目標是讓通膨降溫,但代價可能是經濟成長放緩。若收緊力道過猛,恐導致「硬著陸」——也就是在壓制物價的同時,也扼殺了經濟動能。過去經驗顯示,每次聯準會縮表期間,市場波動率往往明顯上升。高盛研究曾指出,QT會導致金融條件持續收緊,對風險性資產構成系統性壓力。高盛對QT影響的分析提供了具體的數據佐證。

量化緊縮的挑戰、風險與政策前景

儘管QT被視為控制通膨的重要工具,但其執行過程充滿不確定性與潛在風險。

首先是市場預期管理問題。若縮表速度或規模超出預期,可能引發流動性恐慌。2019年美國回購市場利率異常飆升,便是因準備金水位過低所導致的警示案例。央行必須精準掌握「足夠緊縮」與「避免危機」之間的平衡。

其次是政策疊加效應。QT通常與升息同步進行,兩者合力形成強大緊縮動能。然而,若經濟基本面轉弱,例如就業市場放緩或GDP連續萎縮,持續縮表可能加劇衰退風險。

再者,全球溢出效應不容忽視。美國作為全球最大經濟體,其QT政策會吸引資金回流,導致新興市場面臨資本外逃、匯率貶值與債信壓力。對於外債比例高的國家而言,這可能釀成金融不穩定。

面對這些挑戰,央行會密切觀察通膨數據、就業市場與金融穩定指標,動態調整QT節奏。一旦通膨趨於緩和,或經濟出現明顯放緩跡象,縮表步伐可能放慢,甚至提前結束。市場普遍認為,QT的終點並非完全歸零,而是回到一個「合適的常態規模」,足以支持日常貨幣政策操作。

—

Qt 程式設計框架:跨平台應用開發的強力工具

當話題從宏觀經濟轉向科技領域,「QT」的意義瞬間翻轉。在開發者眼中,Qt 是一套功能強大且成熟的跨平台應用程式開發框架,尤其擅長圖形介面(GUI)設計。它最初由挪威公司 Trolltech 開發,後經 Nokia 接手,現由 The Qt Company 維護與推廣,廣泛應用於工業、消費性電子與嵌入式系統中。

Qt 的最大優勢在於「一次撰寫,多平台部署」。開發者只需用 C++ 撰寫主體程式碼,就能將應用程式輕鬆移植到 Windows、macOS、Linux、Android、iOS,甚至是資源有限的嵌入式裝置上。這大幅節省重複開發的成本與時間,特別適合需要多平台支援的企業級軟體。

除了跨平台能力,Qt 還提供豐富的標準函式庫,涵蓋網路通訊、資料庫存取、多媒體處理、2D/3D繪圖等功能。其獨特的「訊號與槽」(Signals & Slots)機制,讓物件之間的事件傳遞變得直覺且安全,減少傳統回呼函式可能產生的錯誤。

近年來,Qt 也積極擁抱現代使用者介面趨勢,推出 QML —— 一種基於 JavaScript 語法的宣告式語言,專為打造流暢動畫與觸控友善介面而設計。這讓 Qt 在智慧車載系統、醫療設備、工業控制面板等高互動性場景中表現出色。

實際應用案例遍及各領域:從 WPS Office、Skype 等知名桌面軟體,到 Autodesk Maya 這類專業創作工具,再到賓士、BMW 的車用資訊娛樂系統,背後都有 Qt 的技術支撐。在物聯網與邊緣運算興起的時代,Qt 的穩定性與高效能更顯珍貴。

值得一提的是,坊間常有人誤問「Qt 是什麼單位?」這其實是對術語的誤解。Qt 並非度量單位,而是一個完整的開發生態系。相關職缺如「Qt 工程師」或「C++ / Qt 開發者」,通常要求具備紮實的 C++ 基礎、熟悉 Qt 框架模組、了解軟體架構設計與跨平台除錯技巧。隨著智慧裝置與工業自動化需求上升,這類人才的市場競爭力持續看漲。

—

醫學與其他領域的「QT」含義簡述

在金融與科技之外,「QT」也在醫學與個人生活中佔有一席之地。

在心臟科診斷中,「QT 間期」是心電圖(ECG)的一項關鍵測量值,代表心室從收縮到恢復的整個電生理過程時間。正常範圍約在350至440毫秒之間,若明顯延長,可能增加「尖端扭轉性心室頻脈」(Torsades de Pointes)的風險,嚴重時可導致猝死。某些藥物如抗憂鬱劑、抗生素或精神科用藥,可能干擾心臟離子通道,進而延長QT間期,因此用藥前評估此數值至關重要。

另一方面,在個人成長與家庭關係中,「QT」也代表兩種溫暖的意涵:

– **Quiet Time**:指個人專注於冥想、祈禱或閱讀靈修材料的安靜時光,強調內在沉澱與心靈連結。

– **Quality Time**:則是人與人之間高品質的相處時段,重點不在時間長短,而在於專注與情感交流。例如父母放下手機陪孩子讀故事,或是伴侶深度對談,都屬於典型的優質時間。

這些多元解釋再次說明,解讀「QT」必須回歸脈絡。同一組字母,在不同語境下可能通往截然不同的世界。

—

結論:掌握「QT」多重宇宙,洞悉其關鍵影響

「QT」雖僅為兩個字母,卻像一把鑰匙,開啟了金融、科技、醫療與生活的多重門扉。無論你是投資人、工程師、醫療從業者或一般民眾,理解這個縮寫背後的真實意涵,都能幫助你更精準地接收資訊、做出判斷。

在當前高通膨與利率變動的時代,量化緊縮無疑是影響最廣的「QT」。它不只是央行的技術操作,更是重塑全球資金流向的關鍵力量。與此同時,Qt 框架則在科技前線推動創新,讓跨平台應用變得更高效、更直覺。而在個人層面,無論是關注心臟健康的QT間期,或是追求內在平靜的Quiet Time與Quality Time,這些概念都在提醒我們:真正的價值,往往藏在細節與語境之中。

學會辨識「QT」的不同面孔,不只是知識的累積,更是一種現代人必備的資訊素養。

—

常見問題 (FAQ)

QT 是什麼意思?它的全稱是什麼?

「QT」是一個多義詞。在金融領域,它最常指「量化緊縮」(Quantitative Tightening)。在程式設計領域,它指「Qt 程式設計框架」。在醫學領域,它指「QT 間期」。此外,它還可以代表「Quiet Time」(靈修時間) 或「Quality Time」(優質時間) 等。

量化緊縮 (QT) 對於全球經濟和金融市場會有什麼影響?

量化緊縮會導致市場流動性收緊、利率上升,進而對金融市場和實體經濟產生多重影響。這可能導致股市估值承壓、債券殖利率上升、企業融資成本增加、經濟增長放緩,並可能對匯率產生影響。全球主要經濟體的QT政策也可能對新興市場產生溢出效應。

美國聯準會實施量化緊縮的具體操作方式為何?

美國聯準會主要透過「被動縮表」來實施QT。這意味著當其持有的政府債券或抵押貸款支持證券 (MBS) 到期時,聯準會會選擇不再將到期的本金進行再投資,從而減少其資產負債表規模,並抽回市場上的流動性。

除了金融領域,QT 還代表哪些常見的縮寫或術語?

- **Qt 程式設計框架**:用於跨平台應用開發的 C++ GUI 工具。

- **QT 間期**:心電圖中評估心臟電生理活動的指標。

- **Quiet Time**:個人靈修或冥想的獨處時間。

- **Quality Time**:高品質、專注投入的相處時間。

Qt 程式設計框架的優勢和應用場景有哪些?

Qt 框架的優勢在於其跨平台兼容性(一次編寫,多處運行)、豐富的標準庫、獨特的訊號與槽機制,以及用於現代 UI 開發的 QML。它廣泛應用於桌面應用、嵌入式系統、行動應用、物聯網 (IoT) 設備等領域。

心電圖上的 QT 間期異常,可能意味著什麼健康問題?

心電圖上的 QT 間期過長或過短,都可能預示著心臟電生理異常。過長的QT間期可能增加心律不整(如尖端扭轉性室速)的風險,這可能與遺傳因素、某些藥物或電解質紊亂有關。異常的QT間期需要進一步的醫學評估和診斷。

量化緊縮政策結束後,市場通常會呈現何種反應?

當量化緊縮政策結束時,通常意味著央行認為其緊縮目標已達成,或經濟面臨下行風險。市場可能會將此解讀為流動性壓力減輕的訊號。這可能導致債券殖利率趨於穩定或下降,股市壓力減輕,甚至出現反彈。然而,具體反應仍取決於當時的經濟背景和市場預期。

身為一般投資者,我該如何應對央行的 QT 政策?

面對QT,一般投資者應保持謹慎。考慮調整投資組合,降低對高風險資產的曝險。關注市場流動性變化和利率走向,可能增加對固定收益或防禦性股票的配置。定期檢視投資策略,並根據宏觀經濟數據和央行政策聲明進行調整。諮詢專業財務顧問也是明智之舉。

「Qt 工程師」這個職位的工作內容和前景如何?

Qt 工程師主要負責使用 Qt 框架和 C++ 語言開發跨平台應用程式,包括桌面軟體、嵌入式系統介面或行動應用。他們需要熟悉 GUI 設計、軟體架構和優化。隨著物聯網 (IoT) 和智能設備的普及,對具備跨平台開發能力的 Qt 工程師需求依然旺盛,職位前景良好。

量化緊縮與升息有何不同?兩者之間有什麼關聯?

量化緊縮 (QT) 和升息都是中央銀行收緊貨幣政策的工具,但操作方式不同:

- **升息**:央行透過提高基準利率(如聯邦基金利率),直接影響短期借貸成本,傳導至整個市場利率。

- **QT**:央行透過縮減資產負債表,減少市場流動性,間接推升長期利率。

兩者通常會協同作用。升息直接影響價格,而QT影響數量。在通膨高企時,央行往往會先升息,隨後或同時啟動QT,以達到更強的緊縮效果。這兩種工具都是為了抑制通膨和為經濟降溫。