什麼是消費者物價指數(CPI)?白話文定義與重要性

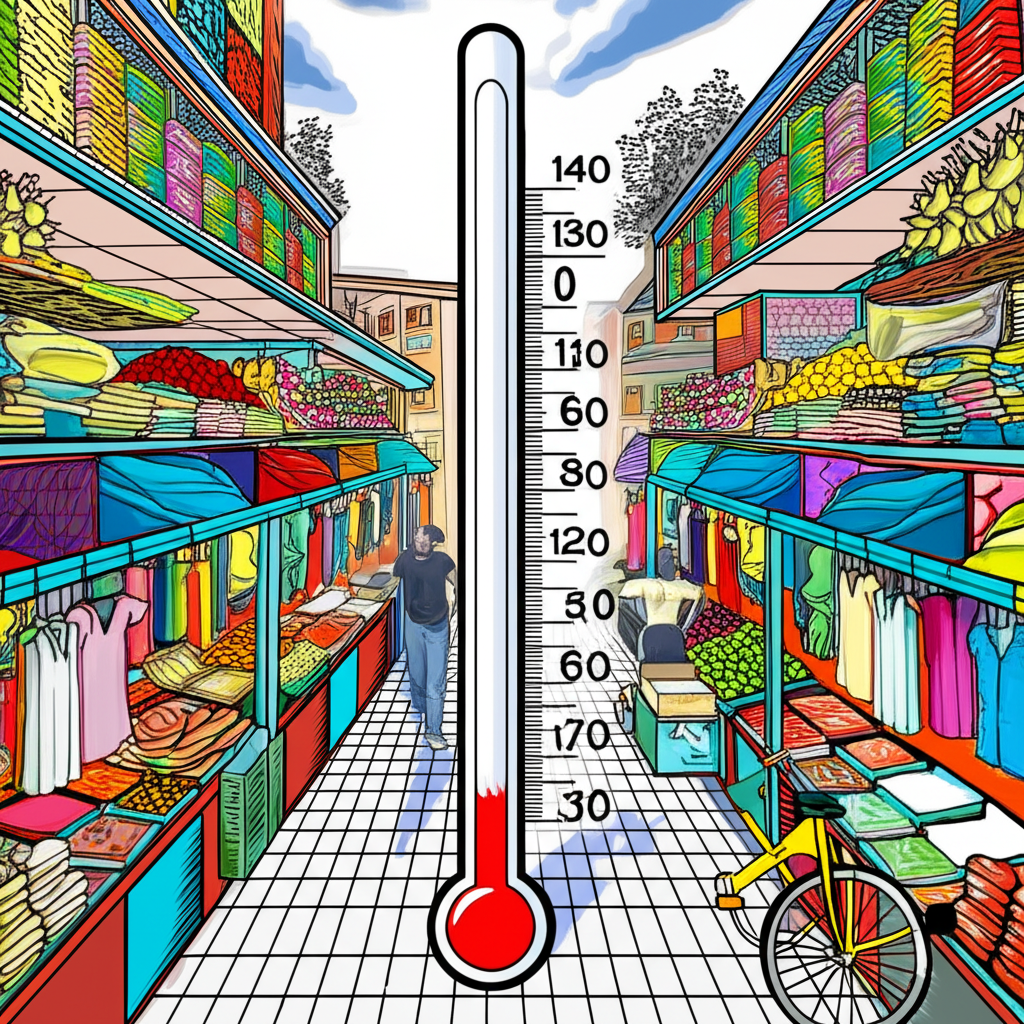

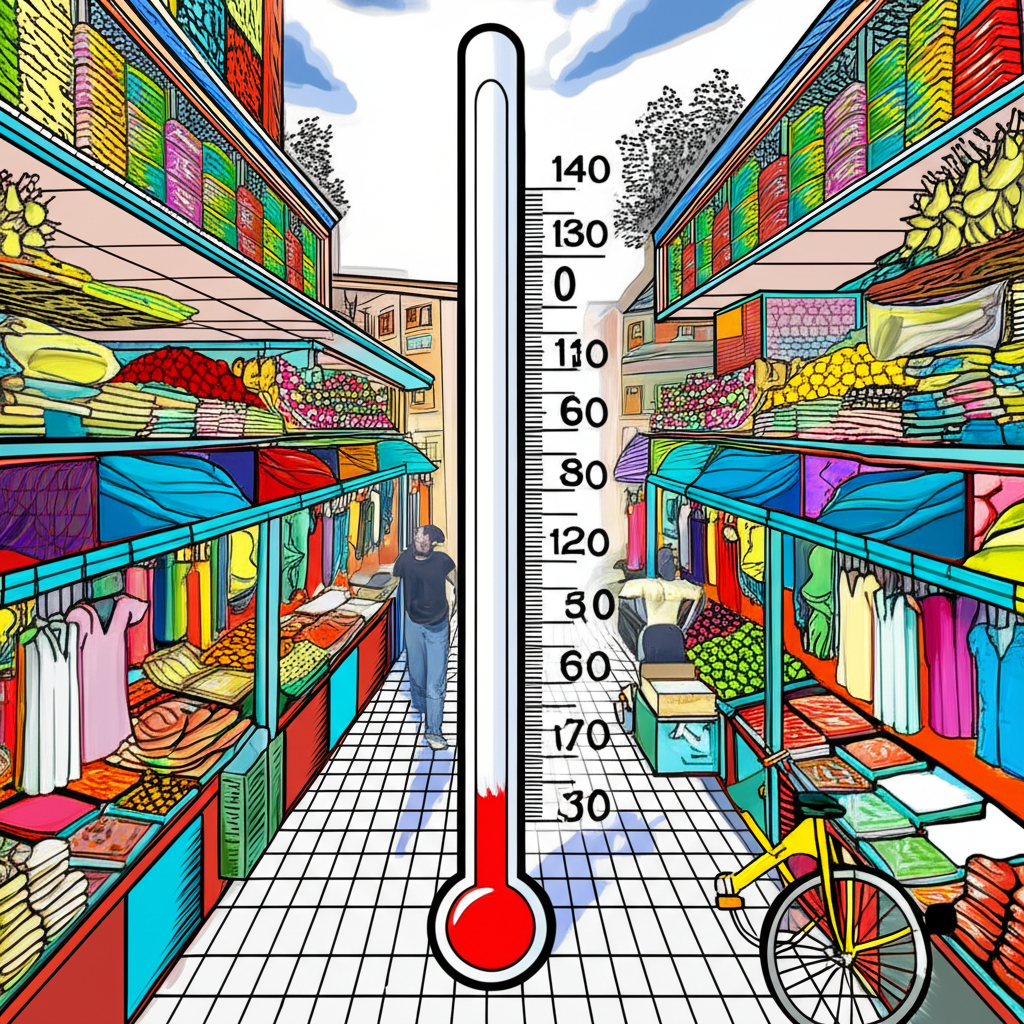

消費者物價指數,也就是常聽到的CPI,實際上是用來觀察一個國家或地區內,普通家庭在一段時間裡買日常用品和服務的價格怎麼變化的綜合數據。打個比方,它就像經濟的體溫計,幫我們監測生活中的各種開銷,從食物、衣服、住房,到交通和醫療,這些東西比起以前是漲價了還是降價了,都能從中看出端倪。

CPI的價值可不是小事。它是最關鍵的工具,用來評估通貨膨脹或通貨緊縮的嚴重程度,政府在決定貨幣政策、調整合社福利或勞工薪資時,都會拿它當參考。對我們個人來說,CPI的變化會直接打擊錢包的厚度,如果數字往上竄,代表手上的錢買不到以前那麼多東西,實際購買力就弱了。所以,不論你是學生、上班族、投資初學者,還是職場老鳥,搞懂CPI怎麼運作,以及它背後的邏輯,都是洞察經濟動向、守住個人資產的必備知識。舉例來說,在疫情後的全球供應鏈問題下,許多地方的CPI急升,讓人們深刻感受到生活成本的壓力,這也促使更多人開始關注這些指標。

CPI怎麼算?消費者物價指數的計算公式與關鍵要素

要算出CPI,本質上就是在比對同一組商品和服務在不同時間的總花費變化。核心公式簡單明瞭:

CPI = (當期一籃子商品與服務的總價格 / 基期一籃子商品與服務的總價格) × 100

讓我們一步步拆開看這個公式的組成部分:

* 當期一籃子商品與服務的總價格:這是指現在這個時間點,比如今年某個月或某年,所挑選的那些商品和服務在市場上的總花費。

* 基期一籃子商品與服務的總價格:這是拿來當基準的固定時期裡,同樣那些商品和服務的總花費。通常基期會定為100,方便後續比對。

* 100:把結果轉成指數形式,讓大家好懂好比。

精準計算CPI,需要抓住三個主要環節:

1. 籃子商品(商品與服務組合):挑選哪些東西來代表一般家庭的開銷習慣。

2. 權數(各項商品在消費支出中的比重):評估每種東西在總花費裡的分量。

3. 基期(選定的參考年份):鎖定一個穩定的起點來做比較。

這些要素讓CPI不僅是數字遊戲,更是貼近真實生活的經濟鏡子。比方說,在計算過程中,統計單位會考慮到季節性因素,比如蔬果價格的波動,以確保結果更可靠。

籃子商品與權數:CPI組成的核心

籃子商品是整個CPI的基礎,它不是亂挑的,而是透過大規模調查,捕捉到大多數家庭的消費模式。裡頭涵蓋吃穿住行育樂,從米飯、蔬菜,到汽油、租金、學費、醫療和通訊費用,全都包括進去。因為生活方式會跟著時代變,比如現在電商購物更流行,這些籃子內容就會每隔幾年,例如五年一次,來個更新,保持它的準確度。

權數的部分,則是給每項東西不同的份量。比方說,食物和住房通常佔家庭開銷大頭,所以在CPI裡,它們的權重會比較重,遠勝過娛樂或衣服。這些權重來自於廣泛的家庭支出調查,真正反映出各類別在總預算裡的比例。這樣一來,CPI才能生動地展現價格波動怎麼影響到日常開銷。舉個例子,如果能源價格暴漲,但權重低的娛樂沒變,CPI就不會被單一事件過度扭曲。

基期設定:比較的基礎

基期在CPI裡扮演著錨點的角色,它是所有比較的起點。在公式中,基期的指數固定在100。如果現在的CPI超過100,就代表東西貴了;低於100,則是便宜了。

挑基期時,得選個有代表性又穩定的時期,避免亂七八糟的短期事件干擾。經濟和消費總在變,所以基期不是永恆不變的。台灣的主計總處大概每五年調一次,確保CPI跟得上當下趨勢。這種更新機制,能防範舊數據造成的偏差,讓指數一直保持實用性。像是最近的基期調整,就納入了更多數位服務的影響,反映出現代生活的轉變。

手把手教你算CPI:簡單情境計算範例

為了讓你輕鬆上手,我們來模擬一個超簡單的場景。想像一個家庭的消費籃子只有三樣東西:米、交通和咖啡,每樣有自己的權重。

情境設定:

* 基期 (2020年):

* 米:價格 50 元/公斤,權重 40%

* 交通費:價格 30 元/次,權重 30%

* 咖啡:價格 70 元/杯,權重 30%

* 當期 (2023年):

* 米:價格 60 元/公斤

* 交通費:價格 35 元/次

* 咖啡:價格 80 元/杯

計算步驟:

1. 計算基期加權總價格:

* 米:50 元 × 40% = 20 元

* 交通費:30 元 × 30% = 9 元

* 咖啡:70 元 × 30% = 21 元

* 基期加權總價格 = 20 + 9 + 21 = 50 元

2. 計算當期加權總價格:

* 米:60 元 × 40% = 24 元

* 交通費:35 元 × 30% = 10.5 元

* 咖啡:80 元 × 30% = 24 元

* 當期加權總價格 = 24 + 10.5 + 24 = 58.5 元

3. 帶入 CPI 公式計算:

* CPI = (當期加權總價格 / 基期加權總價格) × 100

* CPI = (58.5 / 50) × 100

* CPI = 117

範例計算表格:

| 商品項目 | 基期 (2020年) 價格 | 當期 (2023年) 價格 | 權重 | 基期加權價格 | 當期加權價格 |

| :——- | :—————– | :—————– | :— | :———– | :———– |

| 米 | 50 元 | 60 元 | 40% | 20 元 | 24 元 |

| 交通費 | 30 元 | 35 元 | 30% | 9 元 | 10.5 元 |

| 咖啡 | 70 元 | 80 元 | 30% | 21 元 | 24 元 |

| **總計** | | | **100%** | **50 元** | **58.5 元** |

結果解讀:

從計算來看,CPI達到117,意思是從2020到2023,這家庭買同樣東西的成本漲了17%(117 – 100)。這個例子雖然簡化了,現實中CPI涵蓋上百種項目,但原理大同小異。透過這種練習,你能更直覺地抓住CPI的精髓,實際應用時還能套用到自己的開銷追蹤上。

台灣CPI怎麼算?主計總處官方計算方式解析

台灣的消費者物價指數由行政院主計總處負責編製和公布,這是政府裡專門處理經濟數據的單位,涵蓋了各種影響民生的統計工作,包括CPI。

台灣CPI的作法很嚴格,也很接地氣。它根據國際規範,把商品和服務分成7大類,細分到12類,像是食物、衣著、居住、交通通訊、醫療、教育娛樂和雜項。這些再拆成數百個具體項目,確保全面覆蓋日常生活。

關於基期,主計總處每五年更新一次,現在的基準是2021年。這麼做是為了跟上消費變化和經濟環境,避免數據過時。

想看最新台灣CPI數據,最可靠的地方就是行政院主計總處的官方網站。去「物價統計」區,就能找到每月報告,包括總變動、年增率和各類漲跌細節。這些資訊超有用,能幫你抓到通膨動態和經濟走向。建議直接點進行政院主計總處物價統計資訊,拿到第一手資料。舉例來說,最近的報告常會點出能源或進口物影響,讓讀者更容易連結到個人生活。

CPI與通貨膨脹:兩者關係深度剖析

CPI和通貨膨脹緊緊相連,CPI就是最常用來量測通膨的工具。當大家說通膨來襲,通常就是在講CPI穩穩地往上走。

CPI 上升如何反映通貨膨脹?

通膨本質上是經濟裡物價普遍、持續漲的狀態。CPI透過監測代表性商品和服務的價格,來數值化這現象。

* CPI 上升:如果比基期或上期高,就表示價格上揚。要是這種漲勢廣泛且持久,那就是通膨了。比如,本月CPI比去年同月高3%,就代表一年內平均物價漲了3%。

* 通膨率的計算:通常用CPI年增率來算,即:

通膨率 = ((當期 CPI – 前期 CPI) / 前期 CPI) × 100%

這數字直白地顯示漲速。

通膨對經濟體的影響:

適中通膨(2-3%)有助經濟,因為它刺激花錢和投資。但太猛的通膨會惹麻煩:

1. 購買力下降:錢變不值錢,儲蓄和真實收入縮水。

2. 經濟不確定性:企業成本難料,投資猶豫。

3. 財富重分配:欠債的爽,借錢的虧。

4. 影響國際貿易:國內漲太快,出口就吃虧。

央行和政府盯緊CPI,用升降息或財政手段控管,維持穩定成長。像是Fed或台灣央行,常在CPI數據出爐後馬上行動,這也解釋了為何投資人總愛追這些報告。

CPI變動對你的影響:從個人荷包到國家經濟

CPI的起伏不只是新聞數字,它滲透到生活每個角落,從錢包到投資,再到國家運作,都留下了痕跡。

個人層面:

* 購買力下降:漲價最痛的點。CPI上3%,100塊以前買的,現在得掏103。這打擊生活品質和花錢自由。

* 實質薪資縮水:薪水沒跟漲,扣掉通膨後,實際收入就少了,勞動價值被啃。

* 儲蓄價值縮水:銀行利率輸給通膨,錢就慢慢蒸發。

* 房租與物價上漲:住房和日用品權重大,漲起來家庭預算超吃力。

投資層面:

* 股票:小漲通膨助企業賺錢,股價上;惡性通膨則成本高、需求弱,股市遭殃。

* 債券:通膨推利率,新債券好,但舊的固定收益實質變薄,價格跌。

* 房地產:抗通膨首選,價格租金跟漲,但高息可能壓市。

* 商品:黃金、石油等在通膨期常漲,當避險。

* 應對建議:多樣化投資,放點黃金或REITs,盯實質回報。像是2022年通膨高峰,許多人轉向這些資產避險。

國家層面:

* 央行貨幣政策:CPI是升降息的指南。高通膨升息壓需求,低通膨或通縮降息刺激。

* 政府財政政策:預算、稅收、福利都看CPI調,像年金補助跟漲保購買力。

* 出口競爭力:漲太快,商品貴了,國際市場失優勢。

CPI的波動交織影響一切,懂它能幫你聰明消費投資,保持對經濟的敏感。

如何解讀CPI數據:趨勢圖與報告分析

看單月CPI像抓快照,但要懂真意,得拉長視野,瞧趨勢和年增率。

趨勢圖的重要性:

趨勢圖能分辨是短暫抖動還是長期方向。穩升可能通膨蓄勢,亂晃或許是供應斷或能源衝擊。

簡易 CPI 趨勢圖範例說明:

| 月份 | 2022年 CPI (年增率%) | 2023年 CPI (年增率%) |

| :—– | :——————- | :——————- |

| 1月 | 2.80 | 3.05 |

| 2月 | 2.37 | 2.65 |

| 3月 | 2.64 | 2.35 |

| 4月 | 3.39 | 2.29 |

| 5月 | 3.11 | 2.22 |

| 6月 | 3.59 | 2.10 |

| 7月 | 3.36 | 1.88 |

| 8月 | 2.66 | 2.52 |

| 9月 | 2.75 | 2.90 |

| 10月 | 2.72 | 3.05 |

| 11月 | 2.35 | 2.90 |

| 12月 | 2.71 | 2.71 |

(*此為示意數據,非真實數據*)

表中2022上半年漲勢強,通膨重;2023中放緩,年底微回。這種看法比單月數字深遠多了。

主計總處 CPI 報告的關鍵資訊:

查主計總處報告時,除了總數,重點看:

1. 年增率 (Year-on-Year Change):最愛用,比本月去年同月,判通膨。

2. 月增率 (Month-on-Month Change):短變動,波動大,輔助用。

3. 核心 CPI (Core CPI):去掉食物能源噪音,穩抓長期通膨,央行愛用。

4. 不同商品類別的漲跌幅:細看食物、居住等,知推手,也知對你影響。比如居住漲大,租屋族超痛。

綜合這些,你能全盤掌握經濟脈絡。像是結合趨勢圖和核心CPI,能預測政策走向,超實用。

CPI的限制與爭議:為何它不是萬靈丹?

CPI雖是量物價和通膨的利器,但有盲點和爭議,讓它有時抓不住真實感受或全景。知這些缺點,能更理性看待數據。

1. 未能完全反映個人感受到的物價漲幅(因消費結構差異):CPI用全國平均籃子和權重,但家家習慣不同。像不開車的素食者,對油價肉價漲不痛;愛開車吃肉的,感覺翻倍。所以官方2%漲,你可能覺得5%起跳。

2. 品質變動的衡量困難:科技讓手機電腦更好用,價錢卻穩或降。統計難分價格和品質變,如果品質升但價不變,實質便宜了,CPI可能漏掉這好處。

3. 新商品與服務的納入延遲:新玩意如串流或共享車,上市後得等才進籃子,CPI暫時忽略它們的價格衝擊。

4. 替代效應的考量:東西貴了,人轉買便宜替代,但權重固定,CPI可能高估生活成本漲。

5. 地理區域差異:全國數據忽略城鄉或南北價差,像台北租金高過南部多。

為補這些,統計單位推核心 CPI,剔食物能源,因它們易受季節、天氣、地緣晃動,不代表長期通膨。核心CPI穩,幫政策避短暫噪音。

儘管有缺,CPI仍是首要指標。配其他數據,如PPI,就能更圓滿評經濟。像是疫情期,CPI沒全抓到遠距工作的影響,但結合就清楚多了。

消費者物價指數(CPI)和通貨膨脹率有什麼不同?

消費者物價指數(CPI)是一個衡量物價水準的基準指數,通常以基期為100點。它顯示了一籃子商品和服務在特定時間點的價格相對於基期的變化。

而通貨膨脹率則是CPI的變動率,通常以百分比表示。它衡量的是物價水準在一段時間內(例如一年)上漲的速度。簡單來說,CPI 告訴你物價有多高,而通膨率告訴你物價漲多快。

台灣CPI的「籃子商品」包含哪些項目?多久會調整一次?

台灣CPI的籃子商品涵蓋了民眾食、衣、住、行、育、樂及醫療保健等各方面的消費。主要分為7大基本分類,再細分為12大類,如:

- 食物類(米、蔬菜、肉類、外食費等)

- 居住類(房租、水電燃氣、家庭用品等)

- 交通及通訊類(油料費、交通工具、通訊費等)

- 醫療保健類(藥品、醫療服務費等)

- 教育娛樂類(學雜費、旅遊團費、文具等)

- 衣著類(服飾、鞋類等)

- 雜項類(理容服務、個人用品等)

這些籃子商品及各項權數,通常由行政院主計總處約每五年進行一次權數調整,以反映最新的消費結構變遷。

CPI高好還是低好?對一般民眾生活有什麼影響?

CPI 並非越高或越低就一定好,關鍵在於其變動的穩定性與適度性。

- CPI 過高(高通膨):意味著物價普遍快速上漲。這會導致民眾購買力下降、實質薪資縮水、儲蓄貶值,生活成本增加,不利於民眾生活。

- CPI 過低甚至負數(通縮):物價普遍下跌,可能導致企業獲利減少、投資意願降低、失業率上升,經濟陷入停滯,對經濟發展也不利。

一般而言,溫和且穩定的 CPI 年增率(例如每年 2-3%)被認為是健康的,它能鼓勵消費和投資,促進經濟成長。對一般民眾來說,物價維持在穩定、緩慢上漲的狀態,較有利於家庭預算規劃和生活品質的維持。

除了CPI,還有哪些經濟指標可以衡量物價變動?

除了CPI,還有其他指標可以衡量不同層面的物價變動:

- 生產者物價指數(PPI):衡量生產者在生產過程中購買商品和服務的價格變化,反映上游成本變動,常被視為未來CPI的領先指標。

- 躉售物價指數(WPI):衡量大宗物資及半成品在批發階段的價格變動,也是反映通膨壓力的重要指標。

- GDP 平減指數(GDP Deflator):衡量一個經濟體所有商品和服務的平均價格水平變化,涵蓋範圍比CPI更廣,包括投資品和出口品。

- 核心CPI:如前所述,排除波動性較大的食物和能源價格,以反映更穩定的長期通膨趨勢。

113年1月台灣的CPI為何?在哪裡可以查詢最新的官方數據?

關於113年1月台灣的CPI數據,建議直接查詢行政院主計總處的官方網站。主計總處每月都會發布最新的消費者物價指數變動概況。

您可以透過以下連結前往查詢:行政院主計總處物價統計資訊。這是最權威且即時的數據來源。

如何利用CPI數據來計算我的購買力變化?

您可以利用CPI數據來估算您的購買力變化。基本公式為:

購買力變化率 = (前期CPI / 當期CPI) – 1

舉例來說,如果基期CPI是100,而當期CPI是105,則購買力變化率為 (100 / 105) – 1 ≈ -0.0476,表示您的購買力下降了約 4.76%。

或者,您也可以計算「實質薪資變動率」來了解您的薪水在扣除通膨後的實際價值變動:

實質薪資變動率 = (名目薪資變動率 – CPI變動率) / (1 + CPI變動率)

如果您的名目薪資上漲 3%,但CPI上漲 5%,那麼您的實質薪資實際上是下降的。

核心CPI是什麼?與一般CPI有何差異?

核心CPI(Core CPI)是指在計算消費者物價指數時,剔除波動性較大的食物和能源價格後的物價指數。

其主要差異在於:

- 一般CPI:涵蓋所有納入籃子商品的價格變動,容易受到季節性、氣候、國際原物料價格等短期因素影響,導致數據波動較大。

- 核心CPI:由於排除了食物和能源,其變動趨勢通常更為平穩,更能反映經濟體潛在的、長期性的通膨壓力。因此,各國央行在制定貨幣政策時,常會將核心CPI作為重要的參考指標,以避免被短期價格波動所誤導。

如果物價上漲,我應該如何調整我的消費或投資策略?

面對物價上漲(通膨),您可以考慮以下策略:

- 消費策略:

- 記帳與預算規劃:清楚了解錢花在哪裡,找出可削減的非必要開支。

- 調整消費習慣:多利用大賣場促銷、購買當季食材、減少外食頻率。

- 貨比三家:購買前多方比較價格。

- 投資策略:

- 多元化投資:分散風險,配置不同類型的資產。

- 配置抗通膨資產:考慮黃金、房地產(REITs)、大宗商品相關基金或股票,這些資產在通膨時期通常表現較好。

- 關注實質報酬率:投資時不僅看名目報酬率,更要考慮扣除通膨後的實質報酬率。

- 避免過度持有現金:現金在通膨環境下會持續貶值,應將閒置資金投入能產生合理收益的資產。

- 投資自己:提升專業技能和收入是應對通膨最根本的方法。

不同國家的CPI計算方法都一樣嗎?

不同國家的CPI計算方法在基本原理上是相似的,都遵循籃子商品法和權數加權平均的概念。然而,在具體細節上會存在差異:

- 籃子商品組成:各國的消費習慣和經濟結構不同,導致籃子商品中的具體品項和權重會有差異。例如,開發中國家的食物權重可能較高,而開發國家則可能在服務類別權重較高。

- 基期設定與調整頻率:雖然都會定期調整基期,但調整的年份和頻率可能不同。

- 數據來源與採樣方式:各國統計機構在收集價格數據時的採樣方法、調查範圍和頻率可能不同。

- 特殊項目處理:對於某些特殊項目的處理方式(例如自用住宅的居住成本計算)也可能有所差異。

因此,在進行國際比較時,需要留意這些潛在的差異,不能直接將數字進行簡單比較。

CPI的基期是什麼意思?為何會定期更換?

CPI的基期(Base Period)是指在計算物價指數時,作為比較基準的特定時間點或年份。在這個基期,物價指數通常被設定為100。

基期會定期更換的原因主要有以下幾點:

- 反映最新的消費結構:社會經濟不斷發展,人們的消費習慣和商品偏好會隨之改變。例如,數十年前手機可能不是主要消費,但現在已是必需品。定期更換基期可以確保籃子商品和權數能夠反映當前民眾的實際消費模式。

- 避免指數失真:如果長期不更換基期,舊的消費結構將無法代表現在的物價變動,導致CPI無法準確反映通膨狀況,影響政策制定和經濟分析的參考價值。

- 納入新商品與服務:新技術和新產品不斷湧現。更換基期時,可以將這些具有代表性的新商品和服務納入籃子,使其更具時效性。

通常,各國統計機構會每隔數年(例如五年)進行一次基期調整。